戏曲大全作为传统戏曲艺术的重要载体,收录了各剧种经典剧目的曲谱、唱词及表演规范,桃花庵》以其悠远的意境与深刻的情感成为备受瞩目的经典剧目,其曲谱不仅是戏曲音乐的活化石,更承载着历代艺人对人性与艺术的探索,堪称传统戏曲宝库中的璀璨明珠。

《桃花庵》的故事源于唐代文人崔护“人面桃花”的典故,经戏曲艺术加工后,逐渐演化为以“情缘、超脱、哲思”为核心主题的经典剧目,剧情围绕书生崔护清明郊游遇美女桃叶,次年重返桃花庵却物是人非的展开,通过“寻春-遇美-别离-寻访-顿悟”的情节脉络,既描绘了爱情的浪漫与遗憾,又融入了对人生无常的豁达感悟,不同剧种对故事略有改编:京剧版强化了崔护的文人形象,昆曲版则更侧重桃叶的内心独白,但“桃花依旧笑春风”的意境始终贯穿全剧,成为曲谱旋律创作的情感基调。

《桃花庵曲谱》的历史渊源可追溯至明清时期,最早见于清代《集成曲谱》收录的昆曲版本,其工尺谱记录保留了“水磨腔”的婉转细腻,清代中叶,京剧形成后,该剧目被纳入京剧 repertoire,程砚秋、荀慧生等名家曾对唱腔进行再创作,形成了兼具“梅派的端庄”与“程派的幽咽”的独特风格,民国时期,《京剧丛刊》刊印的京剧版曲谱首次加入简谱与板眼标注,使曲谱更易流传,现代整理则以《中国戏曲音乐集成》中的版本最为权威,该版本在保留传统工尺谱的基础上,增配了现代乐理符号,并对不同剧种的唱腔差异进行了系统比对,为研究戏曲音乐演变提供了珍贵资料。

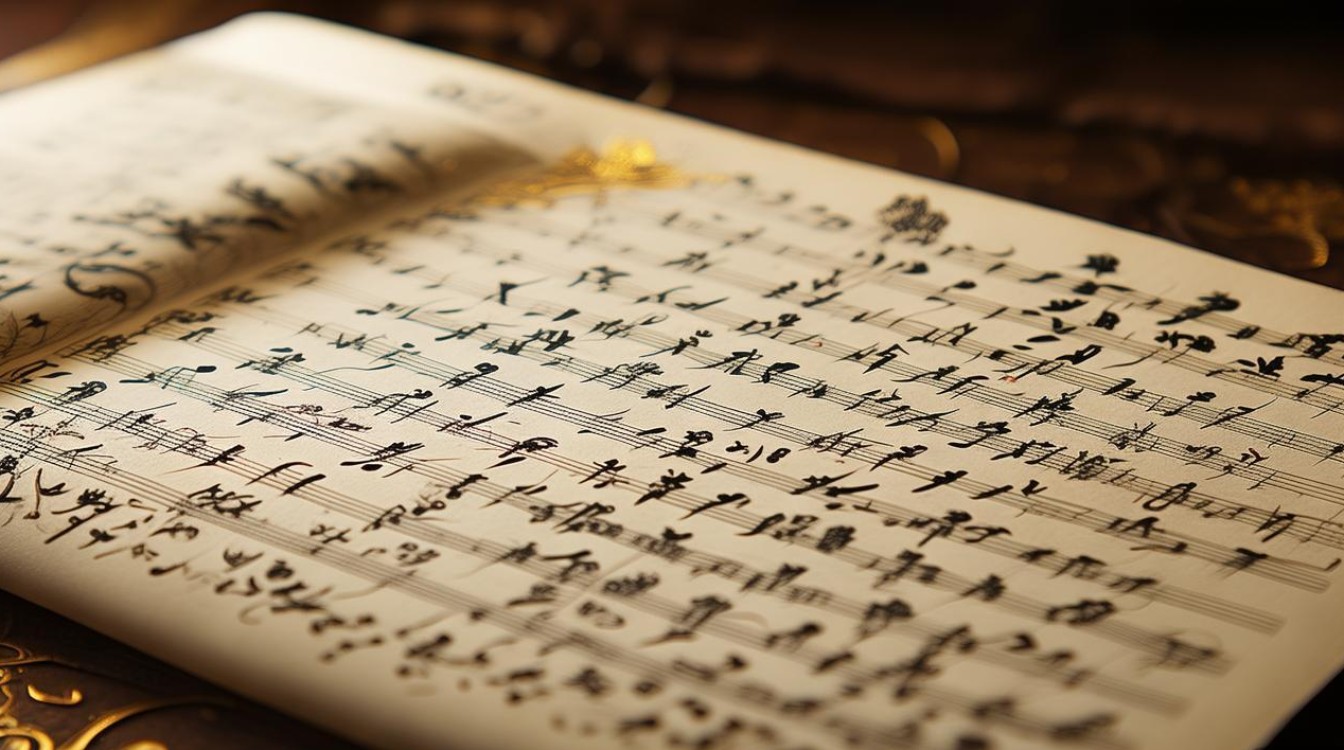

从曲谱结构来看,《桃花庵曲谱》以“板腔体”为主体,融合“曲牌体”元素,形成独特的音乐范式,其记谱采用传统工尺谱,以“上、尺、工、凡、六、五、乙”对应“sol、la、si、do、re、mi、fa”,板眼标记用“板、中眼、末眼”划分节奏,如“一板三眼”为4/4拍,“有板无眼”为2/4拍,通过板眼变化调控剧情节奏,唱腔设计上,以“西皮”与“二黄”为主要腔调:西皮流水表现崔护初见桃叶时的明快喜悦,旋律跳跃,节奏紧凑;二黄慢板则用于“寻而不遇”的怅惘段落,拖腔绵长,起伏跌宕,如“桃花庵外春色老”一句,通过“sol-mi-re-do-la”的下行旋律,强化时光流逝的伤感,伴奏乐器以京胡、月琴为主,京胡的“揉弦”技法模拟桃花飘落,“顿弓”表现人物心绪,板鼓的“单击”与“滚击”则对应剧情的紧张与舒缓。

为更直观呈现曲谱特点,以下以京剧版《桃花庵》核心唱段为例,对比不同板式的音乐特征:

| 板式名称 | 速度 | 节奏特点 | 唱腔功能 | 唱段示例(节选) |

|---|---|---|---|---|

| 西皮原板 | 中速 | 明快规整,2/4拍 | 叙述情节,铺垫情感 | “三月里来桃花开,崔护赏景过桥来” |

| 二黄慢板 | 慢速 | 舒缓平稳,一板三眼 | 抒发内心,渲染氛围 | “桃花庵外春色老,不见当年女俊娇” |

| 反二黄散板 | 自由 | 散板无眼,节奏自由 | 表达顿悟,升华主题 | “人生如梦梦如烟,不如归去学神仙” |

《桃花庵曲谱》的传承与当代价值,体现在其对戏曲音乐活态保护的示范意义,早期曲谱多依赖师徒口传心授,部分版本存在“只记骨干音,不记装饰音”的局限,导致唱腔细节流失,现代通过数字化扫描、音频对照校勘,使曲谱还原度显著提升,在当代,该曲谱成为戏曲院校的核心教材,学生通过工尺谱与现代乐理的对照学习,既能掌握传统唱腔的“韵味”,又能结合现代审美进行创新,剧团复排经典时,常以曲谱为蓝本,在保留核心旋律的基础上,融入现代配器手法,如加入电子合成器模拟“春风拂面”的音效,使传统剧目更具时代感染力。

相关问答FAQs

问:《桃花庵曲谱》的昆曲版与京剧版在曲谱结构上有何主要区别?

答:昆曲版《桃花庵》采用“曲牌体”结构,以《山坡羊》《皂罗袍》等固定曲牌为基础,按“词牌格律”填词,节奏自由多变,多散板与赠板,唱腔婉转如流水;京剧版则采用“板腔体”,以西皮、二黄为核心腔调,通过板式变化(如原板、慢板、流水板)推进剧情,节奏规整,唱腔刚劲中带柔美,更注重人物情感的层次递进,昆曲曲谱以工尺谱为主,无明确小节线;京剧曲谱则融合了工尺谱与简谱,标注更细致的强弱与速度变化。

问:非戏曲专业人士如何初步学习和使用《桃花庵曲谱》?

答:非专业人士可从基础入手:首先了解工尺谱基础符号(如“工”为si,“六”为la)及板眼标记(“●”为板,“○”为眼),推荐参考《工尺谱入门》等通俗读物;其次选择带有音频示范的现代整理版(如《中国戏曲音乐集成》),通过“听谱-唱谱-对谱”的方式,先模仿旋律再理解情感;最后可结合剧情视频,观察唱腔与表演的对应关系,如“二黄慢板”如何配合演员的“水袖”动作表现哀婉,逐步感受戏曲“唱念做打”的一体化魅力。