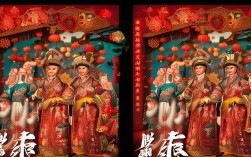

豫剧《王春娥》作为传统经典剧目,以“教子”为核心情节,浓缩了封建社会底层女性的生存智慧与母爱光辉,被誉为“豫剧全场戏”中的典范之作,该剧通过王春娥抚养继子薛倚哥的坎坷历程,不仅展现了豫剧唱腔与表演的独特魅力,更传递了“百善孝为先”的传统伦理,历经百年传承仍经久不衰。

剧情脉络:从家庭破碎到母子团圆

《王春娥》的故事背景设定在明代,薛广原为官宦人家子弟,因家道中落外出经商,途中遭遇不测(一说遇难,一说流落他乡),家中留下大娘、二娘与王春娥,大娘、二娘见薛家衰败,先后改嫁,仅留王春娥与薛广前妻之子薛倚哥相依为命,王春娥原为薛家丫鬟,被薛广收为妾,身份卑微却心地善良,她毅然承担起抚养倚哥的责任,以织布为生,含辛茹苦供其读书。

剧情的核心冲突围绕“教子”展开:倚哥年少顽劣,因同窗嘲笑自己“无亲娘”,加之对家庭变故的懵懂,心生怨恨,不肯读书,甚至顶撞王春娥,王春娥既痛心又无奈,以“一匹布织了又织”的艰辛感化倚哥,甚至在倚哥赌气离家后,气得晕厥,当倚哥看到母亲手上因常年织布布满老茧,又听闻族人讲述薛家往事,终于悔悟,发奋苦读,数年后,倚哥高中皇榜,回乡认母,母子二人冰释前嫌,家庭重圆,全剧以“悲—苦—教—悟—圆”为脉络,情感跌宕起伏,既展现了生活的苦难,更凸显了母爱的伟大与孝道的觉醒。

人物塑造:王春娥的“卑微”与“伟大”

王春娥是全剧的灵魂人物,其形象打破了传统戏曲中“后母”的刻板印象,具有鲜明的时代特征与人性光辉,从身份上看,她是丫鬟出身,地位卑微,却因“义”与“仁”选择留守:面对大娘、二娘的改嫁,族人劝其另嫁他人,她以“薛家无人,我怎敢走”为由坚守;面对继子的误解与顶撞,她虽气恼却不放弃,始终以“亲娘”之心待之。

从性格上看,王春娥集“坚韧、慈爱、智慧”于一身:坚韧的是,她以一介女流之力,织布度日,独自抚养倚哥长大,在贫困与孤独中从未退缩;慈爱的是,她对倚哥的严厉源于“望子成龙”,而非苛责,当倚哥悔悟时,她含泪相拥,展现母爱的柔软;智慧的是,她以“织布”为教具,用“一匹布千根线,缺一根都不行”的道理,喻示“求学如织布,需日积月累”,既贴近生活又充满哲理。

与之相对,薛倚哥的形象展现了成长的阵痛:从最初的叛逆、自卑(因“无亲娘”被嘲笑),到目睹母亲艰辛后的悔悟,再到发奋读书的蜕变,其弧光完整而真实,成为“孝道觉醒”的典型代表,大娘、二娘的改嫁则作为对比,突出了王春娥的忠诚与担当,强化了剧情的冲突感。

艺术魅力:豫剧唱腔与表演的完美融合

《王春娥》之所以成为豫剧经典,离不开其独特的艺术魅力,集中体现在唱腔、表演与语言三个方面。

唱腔:以情带声,声情并茂

豫剧唱腔分豫东调、豫西调等,《王春娥》以豫西调为主,唱腔苍劲悲怆,贴近人物情感,全剧经典唱段众多,如“老薛家遭了不测事”为慢板,节奏舒缓,旋律低沉,王春娥回忆薛家变故时,通过“捶胸顿足”“望天长叹”的动作配合,将悲愤与无奈展现得淋漓尽致;“一匹布织了又织”为二八板,节奏明快而坚定,唱词朴实无华(“织布机,咔嚓嚓,织到三更鼓儿歇”),配合演员穿梭织布的身段,既表现了生活的艰辛,又传递了坚韧不拔的精神;“我的儿中皇榜”为流水板,节奏欢快,旋律激昂,当倚哥中举后,王春娥的唱腔中带着颤抖的喜悦,配合“拭泪”“扶额”的动作,将母子团圆的感动推向高潮。

表演:唱做结合,虚实相生

豫剧表演讲究“唱念做打”并重,《王春娥》中“织布”场景堪称“做”的典范,演员通过“理线”“穿梭”“踩踏织机”等程式化动作,将织布过程舞蹈化:手指翻飞如穿梭引线,脚步轻移如踩踏织机,眼神时而专注(盯着布匹),时而疲惫(揉搓手腕),时而望向远方(思念倚哥),每一个动作都精准传递出人物的内心活动,王春娥气晕时的“僵尸倒”,倚哥悔悟时的“跪步爬行”,均通过夸张而规范的身段,强化了戏剧冲突,让观众直观感受到人物的情感起伏。

语言:方言俚语,贴近生活

《王春娥》的唱词与念白多采用河南方言,朴实生动,充满生活气息,如王春娥教育倚哥时说:“娃啊,你娘没本事,就凭这双手织布供你念书,你可不能辜负娘的心!”“恁(你)爹走得早,娘一个人拉扯你容易吗?”这些方言俚语没有华丽的辞藻,却因真实而感人,拉近了与观众的距离,体现了豫剧“接地气”的艺术特质。

文化传承:从传统剧目到时代符号

《王春娥》不仅是一部艺术作品,更是传统文化的载体,其传递的“母爱”“孝道”“坚韧”等价值观,与中华民族的传统美德高度契合,具有深刻的教育意义,在当代,该剧被列入国家级非物质文化遗产保护名录,通过进校园、下基层、数字化传播等方式,让更多观众感受到豫剧的魅力。

一代代豫剧艺术家对《王春娥》的演绎,也推动了剧目的创新与发展,从早期陈素真、常香玉等大师的“唱腔革新”,到现代青年演员对“织布”等身段的现代化改良,该剧在保留传统精髓的同时,不断适应时代审美,成为连接传统与现代的文化纽带。

相关问答FAQs

《王春娥》中王春娥的形象为什么能成为豫剧经典女性形象?

答:王春娥的形象之所以经典,在于她打破了传统戏曲中“后母”的刻板印象,集“卑微”与“伟大”于一身,她原为薛家丫鬟,身份低微却因“义”与“仁”选择留守;面对继子的误解与顶撞,她以“智”教子,用织布度日的艰辛感化倚哥,这种“非血缘胜似血缘”的母爱,以及在困境中展现的坚韧不拔,与普通民众的情感共鸣强烈,豫剧艺术家通过唱腔(如悲怆的慢板、坚韧的二八板)与表演(如织布的身段、含泪的眼神),将这一形象塑造得立体丰满,成为豫剧“以情动人”的典范。

豫剧《王春娥》的表演中,织布场景为何成为核心看点?

答:织布场景是《王春娥》的核心看点,具有多重艺术功能,情节上,织布是王春娥维持生计、教子成才的物质基础,“一匹布织了又织”的唱段既交代了家庭贫困的处境,也隐喻着她日复一日的坚持;表演上,织布动作被舞蹈化处理,演员通过“穿梭”“理线”“踩踏织机”等程式化动作,结合眼神的专注与疲惫,将王春娥的辛劳与坚韧直观呈现,形成“唱做结合”的典范;情感上,织布场景是母子情感转折的关键,倚哥看到母亲手上的老茧后悔悟,织布成为母爱的象征,强化了剧情的感染力,这一场景既展现了豫剧表演的生活化,又体现了戏曲“虚实结合”的美学特征。