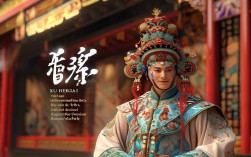

京剧《战宛城》是传统三国戏中的经典剧目,取材于《三国演义》,展现曹操征讨张绣时的战争风云与人性纠葛,剧情以曹操率军攻占宛城、纳张绣婶母邹氏引发叛乱为核心,串联起典韦死战、曹氏宗亲遇害、曹操狼狈逃亡等激烈情节,既有金戈铁马的战争场面,也有权谋欲望与人性冲突的深刻刻画,作为余叔岩派老生传人,袁国林在剧中饰演的曹操,以其精湛的唱念做打,将这位乱世枭雄的复杂性格演绎得入木三分,成为该剧舞台表演的标杆之作。

袁国林塑造的曹操,突破了脸谱化的“奸雄”标签,从多重维度展现人物的立体性,唱腔上,他深得余派“脑后音”与“擞音”精髓,刚柔相济,韵味醇厚,如在“劝降张绣”一场中,以苍劲的西皮流水“屯兵宛城休轻进”展现曹操的战略老练,字字铿锵,气度沉稳;而“战败逃亡”时的散板“折将损兵退得慌”,则通过拖腔的颤抖与下沉,将曹操溃败时的惊慌、懊悔与不甘交织的情绪层层递进,令人动容,念白方面,他融合韵白与口语化表达,如“张绣匹夫!”的怒斥,声如裂帛,尽显震怒;而“悔不该酒色乱军心”的自责,又以沉缓的语气辅以苦笑,流露出枭雄末路的复杂心绪,避免了脸谱化的生硬。

身段表演上,袁国林尤其注重“气韵”的传达,在“登高点将”一场中,他手持令旗,昂首挺胸,眼神锐利如电,配合稳健的台步,将曹操的雄才大略与威严霸气展现得淋漓尽致;而在“典韦战死”后,他通过“甩髯”“抖袖”等动作,配合踉跄的步法,将曹操失去左膀右臂后的失态与悲痛外化,尤其是“摸黑路”的情节中,他通过摸索、跌倒、爬起的连贯动作,辅以急促的呼吸节奏,将曹操在黑夜中仓皇逃窜的狼狈刻画得淋漓尽致,既有戏剧张力,又不失人物身份的底色。

袁国林对曹操“人性弱点”的挖掘尤为深刻,在“纳邹氏”一场中,他并未简单表现曹操的好色,而是通过眼神的游离与语气的迟疑,暗示曹操在欲望与理智间的挣扎;而当叛乱发生时,他面对曹昂、曹安民的遇害,虽有悲痛,但眼神中更多是对“因小失大”的懊恼,这种“枭雄本色”与“人性弱点”的交织,让人物摆脱了“非黑即白”的刻板印象,更显真实可信,他的表演,既有传统京剧“程式化”的规范,又融入了对人物内心的深度挖掘,实现了“形神兼备”的艺术高度。

以下是袁国林在《战宛城》中的表演亮点概览:

| 表演维度 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 西皮流水“屯兵宛城休轻进”节奏明快,展现战略智慧;散板“折将损兵退得慌”拖腔苍凉,表现溃败悲怆。 | 韵味醇厚,刚柔并济,通过唱腔变化展现人物情绪起伏。 |

| 念白 | “张绣匹夫!”韵白铿锵有力,凸显震怒;“悔不该酒色乱军心”口语化表达,流露懊悔。 | 字正腔圆,兼具威严与真实,打破脸谱化念白的生硬感。 |

| 身段 | “登高点将”昂首挺胸,稳健台步展现威严;“摸黑路”踉跄跌倒,刻画狼狈逃窜。 | 动作规范且富有表现力,通过“髯口功”“台步”等技巧外化人物内心状态。 |

| 人物塑造 | 既有“雄才大略”的霸气,也有“好色轻敌”的弱点,多维度展现复杂性。 | 摆脱“奸雄”标签,赋予人物真实人性,实现“形神兼备”。 |

袁国林通过《战宛城》的演绎,不仅传承了余派老生“韵味醇厚、以情带声”的艺术精髓,更以对人物性格的深度挖掘,为曹操形象的舞台塑造提供了经典范本,他的表演既尊重传统,又不拘泥于程式,在规范与创新中找到平衡,成为京剧界“老生行当”的标杆之作,对后辈演员影响深远。

FAQs

-

袁国林在《战宛城》中的代表唱段有哪些?

袁国林在《战宛城》中的代表唱段包括“屯兵宛城休轻进”(西皮流水,展现曹操的战略部署)、“折将损兵退得慌”(西皮散板,表现溃败时的悲怆)、“悔不该酒色乱军心”(二黄导板,表达对因小失大的悔恨),这些唱段充分体现了余派唱腔的苍劲与韵味,成为该剧的经典唱段。 -

他在塑造曹操时,最难把握的是哪个方面?

最难把握的是曹操“枭雄本色”与“人性弱点”的平衡,既要表现其雄才大略、威严霸气的一面,又要体现其因好色轻敌导致战败的懊悔与狼狈,避免脸谱化,袁国林通过唱腔的强弱变化、念白的语气层次以及身段的张弛有度,成功将这种复杂性外化,实现了人物的真实与立体。