戏曲高靴是传统戏曲服饰中极具特色的足部装备,以其独特的造型、鲜明的色彩和精湛的工艺,成为塑造人物形象的重要元素,无论是老生的沉稳、武生的英武,还是神话角色的威严,都离不开高靴的加持,制作戏曲高靴是一门融合了传统手工艺与戏曲美学的技艺,从材料选择到成品完成,每一个环节都凝聚着匠人的心血与智慧。

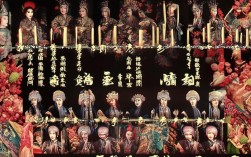

戏曲高靴的种类多样,不同角色需搭配不同样式的高靴以凸显身份性格,常见的高靴包括厚底靴、虎头靴、鱼鳞靴和彩色绣花靴等,厚底靴靴底高度在5-10厘米,多用于老生、净角等沉稳型角色,靴面多为素色或绣简单云纹,体现庄重感;虎头靴靴底较高,约8-12厘米,专为武生、武净设计,靴头绣瞪目咧嘴的虎头脸谱,象征勇猛刚烈;鱼鳞靴则常用于神话角色(如龙套),靴面满绣银线勾勒的鱼鳞纹,搭配6-10厘米靴底,凸显神秘威严;旦角(武旦)使用的彩色绣花靴靴底稍低(4-8厘米),靴面绣花鸟、蝴蝶等细腻纹样,色彩明快,展现灵动之美。

制作戏曲高靴的材料选择极为考究,传统靴底以多层棉布或桑皮纸为原料,需用米浆或骨胶粘合,层层压实后阴晾定型,确保硬度与承重力;现代工艺则会在传统基础上添加薄橡胶层,增强防滑性,靴面多选用缎面、绒布或锦缎,颜色严格遵循戏曲“衣箱制”规范——关羽用红(表忠义)、包拯用黑(表刚直)、张飞用黑(表粗犷),不得随意更改,辅料方面,丝线用于刺绣纹饰,麻绳用于固定鞋帮,金属扣(如虎头靴的铜扣)则起到点缀与加固作用。

制作流程繁琐精细,需经“制底—裁帮—组合—装饰—检验”五大步骤,首先是靴底制作:将裁好的布料或纸片10-15层叠放,均匀涂抹米浆,用木板加压重物压实,阴干后打磨平整,底部粘一层薄橡胶防滑,其次是鞋帮裁剪:根据演员脚长(通常比日常鞋大1-2号)设计样板,靴面材料裁剪成筒状,内衬棉布增加挺括度,靴口处向内折边并穿入松紧带,确保贴合脚踝,组合环节需将鞋套在木质鞋楦上,靴底边缘涂骨胶,与鞋帮底部缝合,麻线反复加固,避免行走时开裂,装饰工艺是点睛之笔:虎头靴需用彩色丝线绣制虎头纹样,眼睛用金线勾勒,眉毛用黑线堆叠立体感;鱼鳞靴则按鳞片形状裁剪银色缎片,逐一缝至靴面,鳞片间用蓝线勾勒缝隙,模拟鱼鳞光泽;彩色绣花靴则需用“打籽绣”“平绣”等针法,让纹饰立体生动,最后是成品检验:试穿时检查是否合脚,行走是否稳定,纹饰是否对称,若有偏差需及时调整针脚或靴型。

工艺难点在于平衡与细节的把控,靴底高度需根据演员身高与角色性格调整——老生靴底过低显矮,武生靴底过高易崴脚,需通过重心计算确保稳定性;纹饰刺绣需“以针代笔”,虎头的“怒”、鱼鳞的“润”全靠针法变化体现,稍有不慎便会破坏人物神韵;靴底与鞋帮的粘合强度直接影响使用寿命,骨胶浓度、压实力度均需经验把控,需经多次试验才能达标。

保养维护同样重要,演出后需用软布擦拭表面污渍,避免阳光直射导致缎面褪色;存放时放入干燥剂,防止靴底受潮变形;靴底磨损后,可送专业工坊重新粘合或更换橡胶底;纹饰处若勾丝,需用小剪刀修剪,避免扩大破损,唯有精心保养,才能让高靴在舞台上多次绽放光彩。

相关问答FAQs:

-

问:戏曲高靴的靴底为什么那么厚?有什么作用? 答:靴底厚度源于戏曲“虚拟写意”的美学需求,增高度数能让角色更显威严(如老生需“稳重大气”,武生需“身手矫健”);可弥补演员身高差异,确保舞台造型统一;传统厚底内部为空心或填充物,行走时能发出声响,配合身段增强表演节奏感,形成独特的“靴底韵律”。

-

问:非专业人士可以自己制作简易戏曲高靴吗?怎么操作? 答:可制作简易版体验,材料:硬纸板(多层粘合作靴底)、彩色缎布、松紧带、胶水、针线,步骤:①用硬纸板裁剪靴底形状(比脚大2号),5-10层粘合压实;②缎布裁剪成长筒状(高度至脚踝),缝合成鞋帮,底部穿松紧带;③将鞋帮套在脚上,靴底涂胶水粘合鞋帮底部,针线加固;④用彩色丝线在靴面简单绣纹(如云纹、虎头),注意:简易版承重力有限,仅适合日常体验,舞台表演仍需专业工坊制作以确保安全与效果。