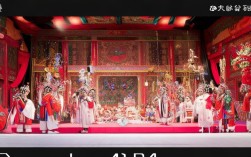

豫剧作为中原地区最具代表性的地方戏曲剧种,自清末民初以来便深深植根于民间,以其高亢激越的唱腔、通俗易懂的唱词和贴近生活的表演,成为民众表达情感、传递思想的重要载体,抗日战争全面爆发后,面对日本侵略者的烧杀抢掠,豫剧艺人迅速将家国情怀融入创作,通过大量揭露日军暴行、痛斥侵略者罪行的剧目与唱段,形成了独具特色的“骂鬼子”艺术表达,成为凝聚民心、鼓舞抗战斗志的文艺武器。

豫剧“骂鬼子”的历史背景与创作动因

1937年卢沟桥事变后,华北地区相继沦陷,河南地处中原,成为抗战的前沿阵地,日军在河南实行“三光政策”,无辜百姓流离失所,田园化为焦土,豫剧艺人作为深受其害的群体,既目睹了侵略者的残暴,也感受到了民众的反抗意志,他们自发拿起戏曲这一武器,将“骂鬼子”作为核心主题,通过舞台再现日军的兽行,抒发对侵略者的切齿痛恨,激发民众的抗日热情。

此时的豫剧创作呈现出鲜明的“时代性”特征:一是题材上直接取材于抗战现实,如《打东洋》《烧杀抢掠记》《汉奸的下场》等剧目,均以真实事件为蓝本;二是语言上打破传统程式,大量使用方言俚语和民间俗语,让“骂鬼子”的唱词直白有力、通俗易懂,如“狗日的东洋鬼,良心被狗啃”“烧俺的房,杀俺的人,这笔血债必清算”等,一听便懂,深入人心;三是表演上融入生活化细节,演员通过夸张的面部表情、激昂的身段动作,将“骂”的愤怒与“恨”的痛切具象化,让台下观众感同身受。

“骂鬼子”剧目与唱段的内容解析

豫剧“骂鬼子”的剧目虽多,但核心内容可概括为“揭露暴行—痛斥汉奸—号召反抗”三重逻辑,通过具体人物和故事,将抽象的“抗日”理念转化为生动的舞台形象。

(一)揭露日军暴行:血泪控诉与苦难叙事

此类剧目以“哭诉”与“控诉”为基调,通过受害者之口再现日军的非人暴行,血泪仇》中,王老汉一家被日军杀害,只剩孙女孤身一人,唱段中“鬼子进村如虎狼,鸡犬不留烧房梁,老汉我护孙被刀砍,鲜血流了三尺长”的唱词,用具体场景描绘苦难,字字血泪,声声泣诉。《火烧赵家楼》则以“三光政策”为背景,讲述村民赵老汉因不愿交出粮食,被日军活活烧死的惨剧,唱段“火光冲天照眼明,赵家楼里鬼嚎声,老汉我身上着了火,咬碎牙关骂不停——狗日的东洋兵,你们也有爹娘生!”将“骂”与“死”的悲壮结合,凸显了民众宁死不屈的民族气节。

(二)痛斥汉奸:民族败类的丑态与下场

“骂鬼子”的同时,豫剧艺人也将矛头指向助纣为虐的汉奸,通过讽刺与批判,警示民众“认敌为友”的危害。《汉奸的下场》中的汉奸“张翻译”,为讨好日军出卖同胞,最终被民众处决,剧中用丑角扮相演绎其丑态:点头哈腰、说谎不打草稿,唱段“东洋爹叫得甜,忘了祖宗忘了本,哪一天鬼子走了,你也是丧家犬”极尽讽刺之能事,而《锄奸记》则通过女主人公亲手处死汉奸丈夫的情节,传递“大义灭亲”的价值观,唱段“你是人面兽心肝,帮着鬼子害乡邻,今日我送你上西天,为保一方百姓安”,将“骂”升华为“除奸”的行动,强化了戏剧的冲突与教育意义。

(三)号召反抗:从“忍气吞声”到“拿起武器”

随着抗战进入相持阶段,豫剧“骂鬼子”的主题逐渐从“控诉”转向“反抗”,大量剧目出现“拿起武器保家乡”的号召性唱段。《花木兰》(抗战改编版)虽以传统故事为框架,但将“替父从军”的动机改为“打跑东洋鬼”,唱段“刘大哥讲话理太偏,谁说女子享清闲,东洋鬼子来侵犯,男女都须上前线”赋予传统剧目新的时代内涵。《十二寡妇征西》(改编为《十二寡妇打东洋》)则直接塑造女性抗敌群体,唱段“夫被鬼子害了命,留下寡妇要报仇,拿起大刀和长矛,不杀倭寇不罢休”,打破了传统戏曲中女性的柔弱形象,展现了全民抗战的磅礴力量。

“骂鬼子”的艺术手法与舞台呈现

豫剧“骂鬼子”之所以能深入民心,离不开其独特的艺术手法,既保留了传统戏曲的程式美,又融入了民间艺术的鲜活基因。

(一)唱腔:以“高亢”与“悲愤”传递情绪

豫剧的豫东调、豫西调等不同声腔,在“骂鬼子”剧目中发挥了情绪放大器的作用,豫东调的“大本腔”高亢激越,如《打东洋》中“俺这里举起开山斧,砍尽鬼子狗头颅”的唱段,演员用炸音、甩腔将愤怒推向高潮;豫西调的“寒韵”则擅长表现悲愤,如《血泪仇》中“孙女儿啊,你爹娘被鬼子害,咱家破人亡无处挨”的哭腔,通过颤音、泣音让观众感受到锥心之痛,豫剧特有的“飞板”“垛板”等板式,在“骂”的段落中节奏加快,字字如刀,句句似箭,形成强烈的听觉冲击。

(二)念白:方言俚语的“接地气”表达

念白是豫剧“骂鬼子”的重要载体,艺人大量使用河南方言中的“土话”“狠话”,让“骂”更具生活气息,日军被称为“东洋鬼”“小鬼子”“东洋倭寇”,汉奸被称为“二鬼子”“狗腿子”,骂日军暴行时说“烧杀抢掠,丧尽天良”,骂汉奸时说“良心让狗吃了,祖宗八辈都丢人”,这些方言俚语不仅通俗易懂,还带有强烈的乡土情感,让台下的农民观众一听便觉得“这是替俺们骂的”,从而产生强烈的共鸣。

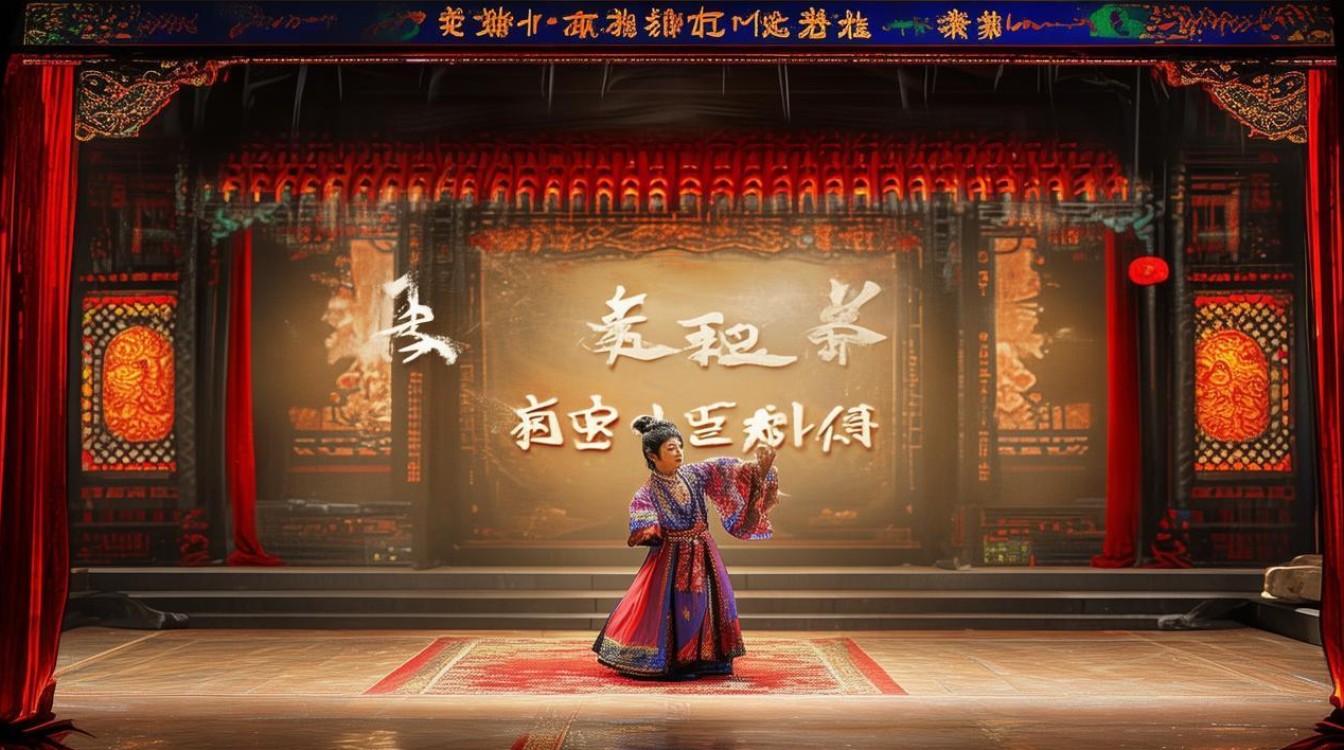

(三)表演:身段与脸谱的“符号化”表达

在表演上,“骂鬼子”剧目通过夸张的身段和脸谱化设计,强化角色的情感与立场,饰演日生的演员常勾画白脸、吊眼梢,配以八字胡,动作上故意模仿侵略者的猥琐与残暴;饰演汉奸的丑角则歪嘴、斜眼,走路时摇摇晃晃,用谄媚的媚态与角色的卑劣形成反差;而正面角色(如农民、士兵)则瞪圆双眼、握紧拳头,唱到“骂鬼子”时 often 伴有跺脚、甩袖等动作,将愤怒外化为可见的肢体语言,这种“符号化”的表演,让观众在瞬间便能分辨善恶,直抵戏剧的核心冲突。

“骂鬼子”的社会影响与历史价值

豫剧“骂鬼子”在抗战时期的社会影响是深远而多维度的,从传播范围看,豫剧流行于河南、河北、山东、山西等地,农村草台班子的演出覆盖了广大的乡村地区,据统计,仅1940年至1945年,河南各地豫剧班社演出的“骂鬼子”剧目就超过200部,观众累计达数千万人次,从动员效果看,这些剧目直接激发了民众的抗日热情,许多青年观众看完演出后当场报名参军,甚至出现“村村有戏台,台台骂鬼子,台上演抗敌,台下齐报名”的盛况,从文化价值看,“骂鬼子”创作打破了传统戏曲“才子佳人”“帝王将相”的题材局限,将“民间苦难”“民族大义”引入舞台,推动了豫剧的现代化转型,为后来的现代戏创作积累了宝贵经验。

不同类型“骂鬼子”剧目对比分析

| 剧目名称 | 核心唱段/情节 | 骂/揭露的内容 | 艺术手法 | 社会影响 |

|---|---|---|---|---|

| 《血泪仇》 | “鬼子进村如虎狼,鸡犬不留烧房梁” | 日军“三光政策”下的家庭悲剧 | 哭腔、方言叙事 | 引发广泛共鸣,激发仇恨 |

| 《汉奸的下场》 | “东洋爹叫得甜,忘了祖宗忘了本” | 汉奸的丑态与背叛 | 丑角讽刺、夸张表演 | 警示民众,强化民族认同 |

| 《花木兰》(改编版) | “男女都须上前线,打跑东洋鬼还家园” | 全民抗战的号召 | 传统曲调改编、高亢唱腔 | 赋予传统剧目新意义 |

相关问答FAQs

问题1:豫剧中的“骂鬼子”唱段为何能成为抗战时期重要的宣传方式?

解答:豫剧“骂鬼子”唱段之所以能深入人心,主要得益于三方面:一是贴近性,其语言使用河南方言和民间俗语,内容取材于民众的真实苦难,让普通百姓一听便懂、感同身受;二是感染力,通过高亢的唱腔、悲愤的念白和夸张的表演,将“骂”的愤怒与“恨”的痛切转化为强烈的情感冲击,能瞬间点燃观众的抗日热情;三是动员性,剧目不仅揭露暴行,更直接号召“拿起武器保家乡”,将艺术欣赏转化为实际行动,起到了“文艺轻骑兵”的动员作用。

问题2:豫剧“骂鬼子”的创作对当代戏曲创作有何启示?

解答:豫剧“骂鬼子”的创作经验对当代戏曲有重要启示:一是“扎根人民”,只有从生活中汲取素材,反映人民真实的情感与需求,作品才能具有生命力;二是“守正创新”,在保留传统戏曲程式美的基础上,融入时代元素(如方言、现代故事),让古老艺术焕发新活力;三是“价值引领”,戏曲不仅要娱乐,更要承担社会责任,通过传递正能量(如爱国主义、民族精神),实现“以文化人”的社会功能,当代戏曲创作可从中借鉴,既要讲好“中国故事”,也要讲好“时代故事”。