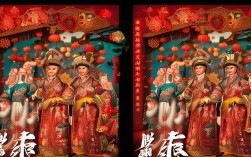

河南豫剧作为中国戏曲的重要剧种之一,以其高亢激越的唱腔、生动传神的表演和深厚的地方文化底蕴,深受中原地区乃至全国观众的喜爱,在豫剧发展的长河中,众多艺术家以其独特的艺术魅力推动着剧种的传承与创新,刘忠河便是其中最具代表性的“豫剧常派”传人之一,被誉为“豫剧红脸王”,其艺术成就对当代豫剧发展产生了深远影响。

刘忠河1940年出生于河南商丘夏邑县,自幼受家乡戏曲文化熏陶,12岁考入商丘地区豫剧团,师从豫剧大师常香玉的弟子张宗良,后正式拜入常香玉门下,成为常派艺术的嫡传弟子,他的艺术生涯始于传统戏的打磨,早期在《三哭殿》《辕门斩子》等剧目中饰演老生,凭借扎实的功底和对人物内心的精准把握,逐渐在豫剧界崭露头角,20世纪70年代,他在现代戏《红灯记》中饰演的李玉和,以豪迈的唱腔和刚毅的表演,塑造了深入人心的英雄形象,进一步奠定了其在豫剧舞台上的地位。

作为常派艺术的继承者,刘忠河并未局限于模仿,而是在继承常派“字正腔圆、刚柔并济”的基础上,结合自身嗓音洪亮、气息充沛的特点,形成了独具特色的“刘派”唱腔,他的演唱以“真声为主,假声为辅,真假结合”,尤其擅长运用“炸音”(突然爆发的高音)和“巧腔”(婉转细腻的装饰音)来表现人物情感的跌宕起伏,例如在《打金枝》中饰演的唐代宗,他通过“孤坐江山非容易”的唱段,以苍劲有力的唱腔展现帝王的威严与对女儿的慈爱;在《血溅乌纱》中饰演的严天民,则以悲愤激越的“恨薛刚小奴才做事不当”,将清官的无奈与刚正演绎得淋漓尽致,这种“以情带声、声情并茂”的演唱风格,使他的表演既有传统戏曲的程式美,又充满现代观众的审美共鸣,被观众称为“听着过瘾、想着动情”。

刘忠河的代表剧目丰富多样,涵盖传统戏、历史剧和现代戏,其塑造的人物形象跨越古今,却个个鲜活生动,以下为其部分代表剧目及艺术特色概览:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 经典唱段/桥段 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《打金枝》 | 唐代宗 | “孤坐江山非容易” | 唱腔沉稳大气,帝王威严与父女柔情交织,体现“刚柔并济”的常派精髓。 |

| 《血溅乌纱》 | 严天民 | “恨薛刚小奴才做事不当” | 以“炸音”表现悲愤,用“巧腔”抒发无奈,将清官的刚正与无奈刻画入木三分。 |

| 《三哭殿》 | 唐太宗 | “孤王酒醉桃花宫” | 唱腔幽默诙谐,通过“真假声转换”展现帝王在家庭关系中的无奈与智慧。 |

| 《十五贯》 | 况钟 | “谒见大人” | 唱腔细腻委婉,以“润腔”技巧表现况钟的机智与为民请命的赤诚。 |

| 《红灯记》 | 李玉和 | “提篮小卖拾煤渣” | 结合现代戏表演特点,唱腔豪迈坚定,塑造了革命英雄的典型形象。 |

除了舞台表演,刘忠河对豫剧艺术的传承与推广同样功不可没,他曾任河南豫剧院三团团长,致力于豫剧人才的培养,先后收李树建、金不换等数十名弟子,形成“豫剧刘派”人才梯队,在艺术创新方面,他主张“传统为根、创新为魂”,在保留豫剧核心元素的基础上,融入现代音乐理念和舞台技术,让传统戏曲更贴近当代观众,他在《焦裕禄》中饰演的焦裕禄,将豫剧唱腔与人物的时代精神相结合,使主旋律剧目更具艺术感染力,他还积极参与戏曲进校园、非遗传承等活动,通过讲座、示范演出等形式,让更多年轻人了解和喜爱豫剧。

刘忠河的艺术成就得到了业界的广泛认可,他先后获得“中国戏曲终身成就奖”“豫剧功勋艺术家”等多项荣誉,其唱段被录制成《刘忠河豫剧唱腔精选》等音像资料,成为豫剧爱好者学习的范本,从商丘的乡土舞台到全国的戏曲殿堂,他用一生的坚守与创新,让豫剧红脸艺术绽放出新的光彩,成为河南文化的一张亮丽名片。

相关问答FAQs

Q1:刘忠河的唱腔与常香玉先生有哪些异同?

A1:刘忠河作为常香玉的弟子,在唱腔上继承了常派“字正腔圆、以情带声”的核心精髓,注重吐字的清晰与情感的真实表达,不同的是,常香玉的唱腔以“刚柔并济、大气磅礴”著称,尤其擅长在悲剧中展现坚韧的力量;而刘忠河则结合自身嗓音特点,形成了“苍劲豪放中见细腻,悲愤激越中含深情”的个人风格,更擅长运用“炸音”和“巧腔”强化戏剧冲突,尤其在历史人物的塑造中更具辨识度,被誉为“常派艺术的创新发展者”。

Q2:刘忠河对豫剧传承有哪些具体贡献?

A2:刘忠河的贡献主要体现在三个方面:一是人才培养,他通过“师带徒”模式培养了李树建、金不换等一批豫剧名家,为豫剧界输送了骨干力量;二是剧目创新,他推动传统戏与现代戏的融合,如改编《十五贯》《焦裕禄》等剧目,使豫剧内容更贴近时代;三是传播推广,他通过录制音像、参与央视戏曲节目、开展“戏曲进校园”等活动,打破地域限制,让豫剧从地方舞台走向全国,甚至影响海外观众,为豫剧的活态传承注入了持久动力。