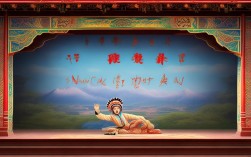

河南戏曲作为中原文化的重要载体,以其深厚的历史底蕴和鲜明的地域特色,孕育出众多脍炙人口的经典剧目,“乾隆私访”系列便是其中极具代表性的题材,这类剧目并非单纯的历史演绎,而是民间智慧与时代诉求的艺术结晶,通过乾隆皇帝微服下江南(或中原)的线索,将帝王视角与民间百态交织,既展现戏曲艺术的魅力,也折射出特定时期的社会文化心理。

题材溯源与本土化改编

“乾隆私访”的故事雏形源于清代民间传说,乾隆帝六下江南的史实为戏曲创作提供了素材,但河南戏曲中的“私访”并非对历史的简单复刻,而是融入了中原大地的民俗风情、民间疾苦与道德观念,河南地处中原,是中华文明的重要发祥地,戏曲艺术在此发展过程中,始终与民间生活紧密相连,创作者将乾隆这一“天子”形象置于市井乡间,通过他“微服私访”的经历,打破帝王与百姓的阶层壁垒,让高高在上的统治者直面民间疾苦、官场腐败与人性善恶,这种“以小见大”的叙事方式,极易引发观众的共鸣。

在河南不同剧种中,“乾隆私访”的改编各具特色,豫剧作为河南第一大剧种,其剧目多注重矛盾冲突的激烈与人物性格的鲜明,如《乾隆皇帝下河南》中,乾隆因不满朝中官员欺上瞒下,悄然离京,在河南境内遭遇漕运贪腐、地方豪强欺压百姓等事件,通过与民间艺人、市井小民的互动,逐渐看清官场生态,最终惩处贪官、安抚百姓,曲剧则更擅长以细腻的笔触描绘情感,如《龙凤旗》通过乾隆与民间女子李凤姐的爱情纠葛,既展现帝王的多情,也暗含对封建礼教的反思,越调剧目则常以武戏见长,如《乾隆斩秦英》,将私访与宫廷斗争结合,情节跌宕起伏,凸显乾隆的果敢与威严,这些改编并非孤立存在,而是共同构成了河南戏曲中“乾隆私访”的故事群像,既保留了帝王题材的宏大叙事,又充满了中原生活的烟火气。

与人物塑造

河南戏曲中的“乾隆私访”剧目,虽情节各异,但核心框架多围绕“微服—遇险—识奸—惩恶—安抚”展开,人物塑造则兼顾类型化与个性化,乾隆帝是剧中的核心人物,其形象并非单一的脸谱化“明君”,而是具有复杂的多面性:既有帝王的自负与威严,也有对民间生活的好奇与共情;既有洞察世事的智慧,也有因信息不对称而产生的误判,在豫剧《刘墉下河南》(常与“乾隆私访”联动)中,乾隆起初轻信河南巡抚的谎言,认为当地政通人和,但在与刘墉、民间百姓的接触中,逐渐发现官场贪腐的真相,其心理转变过程层次分明,展现了“从不知到知,从偏信到明察”的成长轨迹。

民间人物是剧目的另一大亮点,他们身份多样——有仗义执言的江湖艺人、有含冤莫告的贫苦百姓、有见风使舵的市侩小人,也有忠心耿耿的清官(如刘墉、纪晓岚等),这些人物并非简单的“工具人”,而是承载着民众的道德期待与现实诉求,在《乾隆私访汴梁》中,卖包子的胡师傅因拒绝向知县行贿,被诬陷入狱,其妻子在公堂上哭诉冤情,言辞恳切,情节感人,既揭露了“衙门朝南开,有理无钱莫进来”的黑暗现实,也展现了普通百姓的坚韧与智慧,而反面角色,如贪官污吏、恶霸劣绅,则多被塑造得贪婪、愚蠢、凶残,其最终受到惩罚的结局,满足了观众对“正义必胜”的心理需求。

剧中的女性角色也值得关注,不同于传统戏曲中“旦角”的柔弱,河南“乾隆私访”剧目中的女性形象往往更具独立性:既有《龙凤旗》中李凤姐的刚烈与痴情,也有《乾隆私访郑州》中女侠的侠肝义胆,这些角色的出现,打破了封建女性的刻板印象,为剧目增添了多元的色彩。

艺术特色与地域风情

河南戏曲在表现“乾隆私访”题材时,充分展现了其独特的艺术魅力,唱腔、表演、音乐、舞美等方面均带有鲜明的中原特色。

唱腔上,豫剧的“豫东调”高亢激越,适合表现乾隆的帝王气概;“豫西调”苍凉悲壮,则常用于抒发民间百姓的苦难,当乾隆得知百姓被贪官盘剥时,唱段多以“豫西调”为主,旋律低回婉转,字字含悲,既表现了乾隆的愧疚与愤怒,也引发观众的同情,曲剧的唱腔则细腻婉转,如《龙凤旗》中李凤姐的唱段,融合了河南民歌的元素,清新自然,充满生活气息,表演上,河南戏曲注重“唱、念、做、打”的融合,乾隆的“私访”身份要求演员在表演中既要有帝者的沉稳,也要有平民的诙谐,如通过“变脸”“甩袖”等程式化动作,表现乾隆身份的转换;而民间人物的表演则更贴近生活,如小贩的叫卖、农人的劳作,均被提炼为戏曲身段,真实生动。

音乐伴奏中,河南戏曲以“板胡”“梆子”为主要乐器,其高亢明快的节奏与剧情的跌宕起伏相得益彰,在乾隆惩处贪官的情节中,梆子声骤然加快,板胡高亢的旋律营造出紧张激烈的氛围;而在展现民间祥和生活的场景时,则加入唢呐、竹笛等乐器,旋律悠扬,充满乡土气息,舞美方面,河南戏曲多采用写实与写意结合的手法,舞台布景常以黄河、古桥、庙会、市集等中原风物为背景,既还原了历史场景,也凸显了地域特色。《乾隆私访开封》中“清明上河园”的场景,通过布景与灯光的结合,再现了北宋汴京的繁华,让观众仿佛置身其中。

文化内涵与社会价值

“乾隆私访”剧目在河南戏曲中的流行,不仅因其艺术上的吸引力,更因其承载了深刻的文化内涵与社会价值,从文化层面看,这类剧目体现了“民为邦本”的传统思想,乾隆作为“天子”,其权力来源于“天命”,但更需得到“民心”的认可,通过私访,乾隆体察民情、惩治腐败,本质上是对“水能载舟,亦能覆舟”治国理念的践行,这一思想与儒家“仁政”思想一脉相承,也符合中原文化中“重民”“贵民”的价值取向。

从社会层面看,这类剧目是民众表达诉求、宣泄情感的渠道,在封建社会,百姓缺乏政治话语权,而戏曲则为他们提供了一个“虚拟的公共空间”,通过“乾隆私访”的故事,民众将现实中的不公(如贪官污吏、苛捐杂税)投射到剧中反面角色身上,并通过“惩恶”的结局获得心理安慰,剧目中对清官的赞美、对正义的坚守,也在潜移默化中传递了道德观念,强化了社会的凝聚力。

“乾隆私访”剧目还具有重要的历史文献价值,剧中对清代中原地区的社会风貌、民俗风情、民间艺术的描绘,为研究清代河南的社会生活提供了生动的素材。《乾隆私访洛阳》中提到的“洛阳水席”“唐三彩”等元素,不仅展现了洛阳的文化特色,也反映了当时饮食、手工业的发展水平。

河南主要剧种“乾隆私访”剧目对比表

| 剧种 | 代表剧目 | 唱腔特点 | 经典角色 | 剧情侧重点 |

|---|---|---|---|---|

| 豫剧 | 《乾隆皇帝下河南》 | 高亢激越,豫东调为主 | 乾隆(生)、刘墉(净) | 公案与民情,惩治贪官 |

| 曲剧 | 《龙凤旗》 | 细腻婉转,融入民歌元素 | 乾隆(生)、李凤姐(旦) | 爱情与忠义,封建礼教反思 |

| 越调 | 《乾隆斩秦英》 | 豪放悲壮,武戏腔突出 | 乾隆(生)、秦英(净) | 宫廷斗争与武戏,帝王威严 |

相关问答FAQs

问题1:河南戏曲中的“乾隆私访”为何常与“刘墉”“纪晓岚”等清官形象联动?

解答:这种联动源于民间叙事的“集体创作”传统,在民间传说中,乾隆帝并非“孤家寡人”,而是需要依赖忠臣的辅佐才能洞察真相,刘墉(“刘罗锅”)以刚正不阿、智慧超群著称,纪晓岚则以诙谐幽默、学识渊深闻名,他们与乾隆的组合,形成了“明君+贤臣”的理想政治范式,从叙事角度看,清官形象的加入丰富了剧情层次——乾隆提供“权力背书”,清官负责“调查断案”,民间百姓则“提供线索”,三者联动推动故事发展;从文化心理看,这种组合满足了民众对“君明臣贤”的政治想象,既肯定了帝王的权威,也强化了清官的正义性,使故事更具可信度和感染力。

问题2:现代河南戏曲改编“乾隆私访”题材时,在内容和形式上有哪些创新?

解答:现代改编在保留传统内核的同时,更注重贴近当代观众的审美需求,内容上,一是强化人性刻画,如将乾隆塑造成有血有肉的“人”而非“神”,增加其内心的矛盾与挣扎,如对权力、情感的反思;二是融入现代价值观,如加入“法治”“平等”等主题,将“惩贪”从“人治”层面提升到“制度”层面,强调“法律面前人人平等”;三是拓展女性角色戏份,如塑造独立自强的女性形象,赋予其更多主动性和话语权,形式上,一是创新舞台技术,运用多媒体、灯光、音响等手段,增强场景的沉浸感,如通过LED屏展现黄河奔腾、市井繁华的场景;二是融合其他艺术元素,如在音乐中加入流行乐、交响乐的元素,唱腔设计上更注重旋律的通俗性;三是调整叙事节奏,压缩冗长的“过场戏”,突出核心矛盾,使剧情更紧凑、更具观赏性,这些创新既保留了河南戏曲的“根”,又为其注入了新的活力,让“乾隆私访”这一古老题材在当代焕发生机。