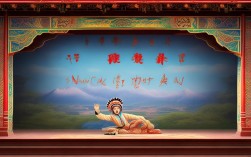

在河南戏曲的璀璨星河中,“抬花轿”不仅是一个具体的剧目名称,更是一个承载着中原民俗文化、婚恋观念与艺术审美的重要符号,它以花轿为媒介,通过戏曲的唱、念、做、打,将传统婚嫁的礼仪、民间的情感与舞台的巧妙融合展现得淋漓尽致,成为河南观众喜闻乐见的经典桥段。

剧目背景与故事内核:从“花轿”展开的人生画卷

“抬花轿”最广为人知的版本是豫剧传统剧目《抬花轿》,又名《文素臣》或《花轿缘》,故事背景多设定在明代,围绕尚书府千金周凤莲与才子王定保的姻缘展开,剧情中,周凤莲因战乱与家人失散,被山西巡抚之母收为义女,后王定保奉旨寻访尚书家失散小姐,两人在“抬花轿”的机缘巧合下相识、相知,最终历经波折喜结连理。

花轿在此不仅是交通工具,更是串联剧情的关键线索:从周凤莲坐轿出嫁的盛装,到途中与王定保的“轿中相遇”,再到花轿成为两人传递情意的“移动舞台”,每一个环节都推动着故事发展,这种以“花轿”为核心的叙事结构,既符合传统戏曲“以物喻情”的美学追求,也巧妙地将婚嫁习俗与人物命运紧密结合,让观众在喜庆的氛围中感受爱情的美好与人生的际遇。

情节中的民俗映射:传统婚嫁文化的艺术化呈现

河南作为中原文化的发源地,传统婚嫁礼仪讲究“六礼”,而“抬花轿”正是“亲迎”环节中最具仪式感的场景,戏曲对这一环节的呈现,并非简单还原生活,而是经过艺术加工的夸张与美化,既保留了民俗内核,又强化了戏剧效果。

花轿:身份与尊严的象征

在传统婚俗中,花轿是“明媒正娶”的标志,新娘坐轿象征着对娘家的尊重与对婚姻的郑重,豫剧《抬花轿》中,周凤莲虽为尚书千金,却因身世飘零而以义女身份出嫁,但她坐的花轿却极尽奢华——轿身红绸金线绣着“龙凤呈祥”,轿顶缀着流苏与铜铃,抬轿人步伐整齐、吆喝着吉祥的号子(如“起轿咯!一抬福星高照,二抬吉星临门”),这种对花轿的细致描绘,不仅展现了中原婚嫁的“体面”,更暗示了周凤莲虽身处逆境却依旧保持的大家闺秀风范。

抬轿:民间智慧与生活情趣的融合

“抬花轿”的表演中,轿夫的动作是最大看点,传统程式中,轿夫需根据剧情需要做出“平轿”“颠轿”“摇轿”等动作:平轿时步伐沉稳,象征婚姻之路的平稳;颠轿时故意晃动轿身,配合新娘的惊呼与娇嗔,形成喜剧效果;摇轿则表现路况的崎岖,暗喻人生的不易,这些动作并非随意为之,而是源于民间抬轿的生活经验——旧时新娘坐轿,轿夫会用“颠轿”逗乐新娘,缓解其出嫁的紧张情绪,戏曲将其提炼为程式化表演,既保留了生活气息,又增添了观赏性。

“坐轿”与“观轿”:人物性格的试金石

周凤莲在轿中的表演,是展现其性格的关键,她时而掀开轿帘观察外界,时而与抬轿人对话,时而因轿身晃动而扶住桌案(轿内常设小桌,摆放嫁妆),这些细腻的动作设计,勾勒出她既端庄持重又聪慧机敏的形象,而王定保初见花轿时的惊艳,与轿中周凤莲“四目相对”时的羞涩,则通过“眼神戏”与“唱腔”的配合,将才子佳人的情愫含蓄地传递出来,这种“以轿为媒”的情节设计,既符合传统“男女授受不亲”的礼教规范,又通过艺术化的处理让爱情显得自然真挚。

舞台表演的艺术呈现:程式与写意的完美结合

河南戏曲以“唱念做打”的综合表演著称,“抬花轿”一折更是将程式化动作与写意化表达发挥到极致,形成独特的舞台美学。

表演程式与象征意义(表格呈现)

| 表演程式 | 动作描述 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 起轿仪式 | 轿夫整理衣襟,齐声喊“起轿!”,抬轿时迈“八字步”,腰挺直,头微抬。 | 象征婚姻仪式的庄重开启,寓意“新的人生旅程由此开始”。 |

| 颠轿技巧 | 轿夫突然屈膝、挺腰,使轿身上下晃动,新娘需快速抓住轿内扶手,身体随节奏摆动。 | 模拟旧时路况颠簸,暗喻婚姻生活中需“同甘共苦”;同时通过喜剧互动调节气氛。 |

| 轿中观景 | 新娘轻挑轿帘,目光左右扫视,配合“嗯”“啊”等语气词,或惊喜或羞涩。 | 展现新娘对未知生活的好奇与期待,暗示其内心从“紧张”到“放松”的转变。 |

| 落轿定情 | 轿夫将轿稳稳停住,新娘整理鬓发,深吸一口气,待新郎掀轿帘时,低头浅笑。 | 象征婚姻“尘埃落定”,新娘从“女儿”到“妻子”的身份转变,情感含蓄而饱满。 |

唱腔与音乐的烘托

豫剧的唱腔在“抬花轿”中起到了至关重要的作用,周凤莲坐轿时多演唱【豫东调】或【祥符调】,旋律明快流畅,歌词多表达对未来的憧憬(如“坐花轿,心欢畅,十里长街好风光”);而抬轿人的“吆喝”则融入了河南民间小调的元素,节奏感强,歌词多为吉祥话(如“左脚抬,右脚落,新人一对好姻缘”),既增强了舞台的热闹氛围,也体现了中原人民的乐观精神。

文化内涵与象征意义:超越剧情的精神寄托

“抬花轿”之所以能成为河南戏曲的经典,不仅在于其精彩的情节与表演,更在于它承载了中原文化深层的精神内核。

对“圆满人生”的向往

传统戏曲多以“大团圆”结局收尾,“抬花轿”通过周凤莲与王定保的婚姻,将“才子佳人”“破镜重圆”等民间喜爱的母题融合,传递出“善有善报、恶有恶报”的朴素价值观,花轿的“平稳到达”,象征着人们对婚姻美满、生活顺遂的永恒追求,这种情感共鸣让观众在观剧中获得心理慰藉。

中原女性的精神写照

周凤莲这一形象,打破了传统戏曲中“弱女子”的刻板印象,她虽为闺阁小姐,却能在花轿中保持冷静与机智,面对突发状况(如路遇山贼)时能从容应对,甚至用智慧化解危机,这种“外柔内刚”的性格,正是中原女性勤劳、聪慧、坚韧品格的艺术化体现,也让“抬花轿”更具时代价值。

民俗文化的活态传承

随着时代发展,传统婚嫁礼仪逐渐简化,但戏曲中的“抬花轿”却让这一习俗以艺术形式得以保存,年轻观众通过观看剧目,能了解旧时河南的婚嫁流程、服饰道具、民间音乐,感受传统文化的魅力,这种“以戏传俗”的方式,使民俗文化在舞台上获得了新的生命力。

相关问答FAQs

Q1:《抬花轿》中的花轿道具在制作上有什么河南特色?

A1:河南传统花轿的制作极具地域特色,多采用红木或竹木为骨架,外罩大红绸缎,轿身用豫绣工艺绣上“龙凤呈祥”“鸳鸯戏水”等吉祥图案,针法细腻、色彩鲜艳,轿顶常饰有铜铃、流苏,轿门处悬挂“囍”字绣帘,整体风格既华丽喜庆又不失庄重,豫剧舞台上的花轿为适应表演需求,多采用轻质材料(如竹编、泡沫),并设计成可拆卸、易移动的结构,方便演员完成“颠轿”“摇轿”等动作,但传统纹饰与色彩仍保留了中原婚嫁文化的精髓。

Q2:为什么“抬花轿”会成为河南戏曲中家喻户晓的经典桥段?

A2:“抬花轿”的经典地位源于三方面:一是贴近生活,以传统婚嫁习俗为切入点,让观众尤其是中老年观众产生强烈共鸣;二是人物鲜活,周凤莲的聪慧、王定保的真诚、轿夫的诙谐,性格鲜明且富有感染力;三是表演生动,“颠轿”“轿中定情”等程式化动作既考验演员功底,又充满生活情趣,配合明快的唱腔与热闹的锣鼓,形成“雅俗共赏”的艺术效果,剧目传递的“团圆美满”“善恶有报”等价值观,符合中国传统审美,使其历经百年仍经久不衰。