京剧节作为国家级传统文化盛会,始终以传承经典、彰显国粹魅力为核心,而“正国唱词”作为京剧艺术中承载家国情怀、彰显忠义精神的重要载体,在每届京剧节上都以厚重的历史底蕴和强烈的艺术感染力,成为观众瞩目的焦点,所谓“正国唱词”,并非特指某一剧目,而是京剧传统剧目中那些以国家大义、民族气节、忠孝仁爱为主题,通过严谨规范的唱词与唱腔,传递正道沧桑、英雄气概的经典唱段集合,这些唱词既是京剧艺术的精华,更是中华民族精神基因的鲜活表达。

“正国唱词”的内核,深植于儒家“修身齐家治国平天下”的价值追求,其内容多取材于历史演义、民间传说与经典文学,塑造了一批如诸葛亮、关羽、包拯、岳飞等忠义智勇的典型形象,在艺术表现上,这些唱词严格遵循京剧“文学性”与“音乐性”的统一:文学上讲究“文采斐然又通俗易懂”,既保留古典诗词的韵律美,又通过口语化表达贴近观众;音乐上则依托“西皮”“二黄”等声腔,结合“导板”“原板”“流水板”等板式变化,让唱词的情感张力通过抑扬顿挫的旋律得以释放,定军山》中黄忠的“这一封书信来得巧”,以明快流畅的“西皮流水”板式,展现老将的豪迈与智谋;《空城计》里诸葛亮的“我正在城楼观山景”,用舒缓深沉的“西皮慢板”,勾勒出临危不乱的智者风骨。

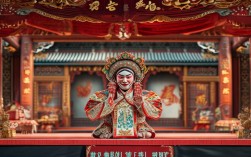

在京剧节的舞台上,“正国唱词”的呈现往往成为衡量剧目艺术水准的重要标尺,以下列举几部经典剧目中的代表性唱段,以窥其风貌:

| 剧目 | 代表唱段 | 核心情感 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《定军山》 | “这一封书信来得巧” | 老当益壮的报国豪情 | 西皮流水,节奏明快,字字铿锵 |

| 《空城计》 | “我正在城楼观山景” | 沉着冷静的智者气度 | 西皮慢板,舒缓悠扬,内敛含蓄 |

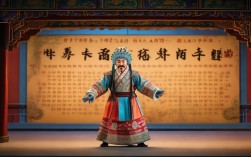

| 《铡美案》 | “包龙图打坐在开封府” | 刚正不阿的执法精神 | 二黄导板,苍劲有力,声震屋瓦 |

| 《霸王别姬》 | “看大王在帐中和衣睡稳” | 悲怆缠绵的儿女情长与英雄末路 | 南梆子,婉转凄美,余韵悠长 |

这些唱词之所以历经百年仍能引发共鸣,在于其将“大我”的家国情怀与“小我”的人性温度巧妙融合,如《岳母刺字》中“精忠报国”四字,既是母亲的殷切嘱托,更是民族精神的符号化表达;《锁麟囊》中“春秋亭外风雨暴”虽以女性视角写善恶因果,却暗含“达则兼济天下”的处世哲学,在当代京剧节中,艺术家们通过“守正创新”,在保留传统唱词精髓的基础上,融入现代审美:有的在配器中加入交响乐元素,增强唱段的史诗感;有的通过多媒体技术还原历史场景,让观众更直观地理解唱词背后的故事,让“正国唱词”在新时代焕发出更强的生命力。

京剧节上的“正国唱词”,不仅是对传统艺术的致敬,更是对民族精神的赓续,当“力拔山兮气盖世”的悲壮在舞台上回荡,当“为官清正爱百姓”的呐喊穿越时空,观众感受到的不仅是京剧艺术的魅力,更是中华民族“天下兴亡,匹夫有责”的责任担当与“自强不息,厚德载物”的精神品格,这种通过唱词传递的文化自信,正是京剧节作为国家级文化平台最珍贵的价值所在。

FAQs

问:京剧节中“正国唱词”为何常演不衰?

答:“正国唱词”常演不衰,根本在于其内容与精神的永恒性,它聚焦家国、忠义、气节等普世主题,契合不同时代观众对真善美的追求;京剧艺术“唱念做打”的综合表现力,让唱词通过声腔、身段、表情等手段得以立体呈现,具有强烈的艺术感染力,京剧节作为国家级平台,通过名家演绎、创新编排,不断赋予传统唱词新的时代内涵,使其始终保持着鲜活的生命力。

问:普通观众如何更好地欣赏京剧节中的“正国唱词”?

答:欣赏“正国唱词”可从“三步走”:了解剧目背景,如《铡美案》的包公故事、《霸王别姬》的楚汉相争,理解唱词产生的情境;关注声腔与板式,如“西皮”明快、“二黄”深沉,“慢板”抒情、“流水板”叙事,体会唱词与音乐的融合;品味唱词的文学性,如“未开言来珠泪落,尊一声老娘听儿说”既通俗又富有韵律,在情感共鸣中感受京剧艺术的魅力。