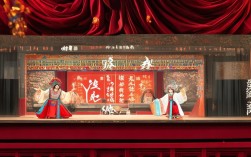

《双玉蝉》作为越剧艺术中的经典悲剧剧目,自诞生以来便以跌宕的剧情、鲜明的人物和深沉的情感打动着无数观众,1960年,上海越剧院将其改编为戏曲电影,通过镜头语言的转化,将舞台上的悲欢离合搬上银幕,既保留了戏曲的程式之美,又融入了电影的艺术表现力,成为中国戏曲电影史上的重要作品。

影片以清末江南水乡为背景,讲述了曹芳儿自幼被沈家收养,与沈家长子沈梦霞订下婚约,后沈家遭变故,沈梦霞进京赶考,曹芳儿独自持家,数年后,沈梦霞高中状元,衣锦还乡,却因家族压力与权贵之女订婚,曹芳儿的生母寻来,道出她实为曹家女儿,与沈梦霞并无血缘关系,但为时已晚,沈梦霞已无法悔婚,曹芳儿在绝望中病逝,留下一段令人扼腕的悲剧。

人物塑造是影片的核心,曹芳儿是典型的封建女性,善良、隐忍,对爱情和婚姻充满向往,却最终成为礼教的牺牲品,电影通过特写镜头展现她从天真到憔悴的眼神变化,唱腔中“尺调腔”的婉转低回,将内心的痛苦层层递进,沈梦霞则展现了封建文人的矛盾,他有真情,却无法对抗家族利益和世俗眼光,最终酿成大错,曹芳儿的生母和沈母的角色,则从不同侧面揭示了封建家长制对子女命运的操控。

电影改编中,镜头语言的运用尤为突出,舞台上的“一桌二椅”被具象化的场景取代,比如沈家的庭院、曹芳儿的闺房,用实景拍摄增强真实感,同时保留戏曲的虚拟动作,如曹芳儿“水袖功”的运用,在镜头中更显细腻,音乐方面,传统越剧伴奏中加入管弦乐,烘托悲剧氛围,如曹芳儿临终前的唱段,配乐与唱腔交织,催人泪下,美术设计上,服装和妆容符合人物身份,曹芳儿的素雅与沈梦霞的华服形成对比,暗示命运的差异。

| 对比维度 | 舞台版 | 电影版 |

|---|---|---|

| 表演形式 | 程式化表演,强调写意 | 结合镜头特写,突出面部表情与细节 |

| 场景呈现 | 简约布景,靠演员动作虚拟空间 | 实景与布景结合,增强空间真实感 |

| 声效处理 | 现场伴奏,音效单一 | 录音棚配乐,加入环境音与和声 |

| 叙事节奏 | 依赖场次转换,节奏较缓 | 蒙太奇剪辑,加快叙事节奏 |

影片通过曹芳儿的悲剧,批判了封建婚姻制度和礼教对人性的压抑,展现了女性在命运面前的无力,作为戏曲电影,它成功实现了传统戏曲与现代电影的融合,为戏曲的传播开辟了新途径,至今仍被观众视为越剧电影的典范。

FAQs

-

问:《双玉蝉》中曹芳儿的悲剧根源是什么?

答:曹芳儿的悲剧根源在于封建礼教对婚姻的束缚和家族利益的至上,她与沈梦霞的爱情因血缘误解(后证实无血缘)和家族压力被拆解,个人情感在家族荣誉和社会规范面前毫无价值,最终成为封建伦理的牺牲品。

-

问:戏曲电影《双玉蝉》在艺术上有哪些创新之处?

答:电影突破了舞台剧的局限,通过镜头语言强化人物内心刻画(如特写眼神)、用实景与虚拟动作结合增强场景真实感、在传统伴奏中加入管弦乐丰富音乐层次,同时通过蒙太奇剪辑优化叙事节奏,实现了戏曲程式之美与电影写实艺术的有机统一。