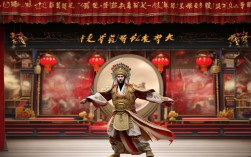

河南豫剧戏曲班作为中原戏曲文化传承的重要载体,承载着河南地方戏曲的基因与血脉,是培养豫剧表演人才、延续百年剧种活力的核心阵地,豫剧作为中国五大戏曲剧种之一,以高亢激越的唱腔、朴实生动的表演、贴近生活的题材,在黄河流域广为流传,而戏曲班则是这门古老艺术薪火相传的“孵化器”,通过系统化、专业化的教学,让一代代戏曲人从懵懂爱好者成长为舞台上的中坚力量。

豫剧戏曲班的教学体系:传统与现代的融合

豫剧戏曲班的教学并非简单的“师傅带徒弟”,而是形成了“基本功+专业理论+舞台实践”三位一体的立体化培养模式,学员需经过长期、严格的训练,在唱、念、做、打等核心技艺上打下坚实基础,同时兼顾文化素养与艺术感悟力的提升。

课程设置可概括为以下几大模块(具体如下表):

| 课程模块 | 训练目标 | |

|---|---|---|

| 基功训练 | 唱腔(豫东调、豫西调、祥符调等流派发声技巧)、念白(河南方言韵白、散白)、形体(台步、水袖、扇子功、翎子功)、武打(把子功、毯子功) | 掌握豫剧表演的核心技艺,形成扎实的舞台表现力 |

| 理论课程 | 戏曲史(豫剧起源、发展脉络)、剧作分析(经典剧目剧本结构、人物塑造)、乐理视唱、河南民俗文化 | 建立对豫剧艺术的系统性认知,理解表演背后的文化内涵 |

| 剧目排练 | 传统剧目(《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等经典选段)、现代剧目(反映时代新貌的原创作品)、折子戏训练 | 熟悉不同风格剧目的表演逻辑,提升角色塑造与舞台协作能力 |

| 实践演出 | 校内汇报演出、下乡惠民演出、戏曲进校园活动、省级以上戏曲比赛参与 | 积累舞台经验,增强观众互动能力,适应不同演出场景 |

这种“以戏促功、以功带戏”的教学思路,既保留了传统科班“口传心授”的精髓,又融入了现代艺术教育的规范化要求,确保学员既能“守正”——传承豫剧的韵味与魂魄,又能“创新”——适应现代舞台的审美需求。

历史演变:从科班到现代戏曲教育的转型

豫剧戏曲班的培养模式随时代变迁不断演进,旧社会时,豫剧传承多依赖“科班制”,如民国时期的“豫剧大师常香玉的香玉剧社”,以“带徒传艺”为主,学员边学戏边演出,在艰苦环境中磨砺技艺,但培养规模有限,且缺乏系统理论,新中国成立后,政府推动戏曲教育规范化,1956年成立的河南省艺术学校(现河南艺术职业学院豫剧学院)标志着豫剧人才培养进入“院校化”阶段,课程设置更科学,师资力量更雄厚,逐步形成了从小学到大学、从职业培训到学历教育的完整培养链条。

近年来,随着“非遗保护”与“传统文化进校园”政策的推进,豫剧戏曲班进一步拓展覆盖面:专业戏曲院校深化与地方剧团合作,推行“订单式培养”,学员毕业后可直接进入院团担任演员;中小学“戏曲兴趣班”、社区“戏曲培训班”等普及性班次涌现,让更多青少年接触豫剧、爱上豫剧,为剧种培养潜在观众与后备人才。

现状与挑战:在传承中寻求突破

尽管豫剧戏曲班在人才培养上成效显著,但仍面临诸多挑战,首先是“招生难”,随着娱乐方式多元化,青少年对戏曲的兴趣下降,专业戏曲班常面临“招不到好苗子”的困境;其次是“师资断层”,老一辈艺术家逐渐退出教学一线,年轻教师虽有理论功底但舞台经验不足,导致传统技艺的细节传承出现衰减;传统剧目与现代审美的融合仍需探索,部分学员对经典剧目的理解停留在“模仿”,缺乏对人物内心与时代背景的深度解读。

为应对这些问题,豫剧戏曲班正在积极创新:例如引入“名师工作室”制度,邀请豫剧名家(如小香玉、虎美玲等)驻校授课,确保传统技艺的“原汁原味”;借助新媒体技术,通过短视频平台发布教学片段、学员日常,吸引年轻群体关注;开设“编剧导演班”,培养既懂表演又懂创作的复合型人才,推动豫剧剧目创新,政府加大扶持力度,设立专项基金支持戏曲班建设,组织学员参与国内外文化交流活动,让豫剧艺术走出河南,走向世界。

相关问答FAQs

Q1:豫剧戏曲班的招生对象和培养目标是什么?

A:豫剧戏曲班的招生对象因层次而异:专业院校(如河南艺术职业学院)主要面向10-15岁的青少年(小学至初中阶段),通过 audition(专业测试)选拔有潜力的学员,培养目标是专业戏曲演员、戏曲教育者或剧编导人才;普及性戏曲班(如社区、中小学兴趣班)则面向各年龄段爱好者,以普及戏曲知识、培养兴趣为主,不设严格门槛,培养目标上,专业班强调“专精尖”,要求学员具备扎实的表演功底和较高的艺术造诣;普及班侧重“体验式”,让学员感受戏曲魅力,成为传统文化的传播者。

Q2:学习豫剧戏曲班需要具备哪些条件?

A:学习豫剧戏曲班需具备三方面核心条件:一是热爱戏曲,对豫剧有浓厚兴趣,能耐得住枯燥的基本功训练;二是身体条件,如嗓音条件(音域、音色)、柔韧性(适合形体训练)、协调性(适合武打表演)等,部分专业院校会对身高、五官有一定要求;三是心理素质,戏曲学习周期长(通常需5-10年),需具备吃苦耐劳、坚持不懈的精神,以及较强的抗压能力(应对舞台演出和比赛压力),了解河南方言或地方文化有一定优势,但并非硬性要求,可通过后期学习弥补。