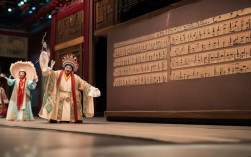

京剧作为中国国粹,其唱词承载着深厚的文化底蕴与艺术魅力,其中以洪洞县为背景的剧目虽不似《霸王别姬》《贵妃醉酒》那般广为人知,却因独特的地域叙事与人文关怀在梨园中占有一席之地,这类剧目多取材于明清公案小说或民间传说,通过洪洞这一特定地域的司法、民俗风貌,折射古代社会的伦理冲突与人性挣扎,其唱词既保留了京剧特有的韵律美,又融入了晋南地区的方言特色,形成了别具一格的艺术风格。

剧情与地域文化的融合

洪洞县位于山西南部,历史上因“苏三起解”的故事闻名,京剧剧目中与之相关的《洪洞记》《苏三起解》等,均以洪洞县衙、古驿道等地标为舞台,将司法腐败、官民矛盾等社会议题融入悲欢离合的情节,以《洪洞记》为例,剧情围绕民女李桂枝蒙冤入狱,其父李奇告状无门,最终在洪洞县令海瑞(或虚构清官)的主持下沉冤得雪展开,唱词中“洪洞县内无好人”的呐喊,既是对冤屈的控诉,也暗含了对地域司法生态的批判,而“古槐树下听民声”等唱句,则通过洪洞古槐这一文化符号,传递出传统司法中“青天”理想的寄托。

这类剧目的唱词注重“以景写情”,如描写解差押解苏三途经太行山时,唱词“山高高,路遥遥,秋风卷起黄叶飘”,既勾勒出晋南地区的地理风貌,又以“黄叶飘”隐喻苏三身世飘零,景与情相互映衬,增强了戏剧感染力,唱词中大量运用晋南方言词汇,如“圪蹴”(蹲)、“谋算”(算计)、“圪垯”(疙瘩),既保留了地域生活气息,也让人物形象更加鲜活真实。

主要人物与唱词的艺术特色

以《苏三起解》为例,剧中核心人物苏三的唱词堪称京剧青衣行当的典范,苏三原是京城名妓玉堂春,因冤案被发配洪洞县,其核心唱段《苏三起解》通过“西皮导板”“西皮流水”等板式,层层递进地展现其从悲愤到绝望的心路历程,开篇“苏三离了洪洞县,将身来在大街前”,起腔高亢而凄厉,“洪洞县”三字以重音强调,既点明地域背景,又暗示冤案根源;随后“过往的君子听我言,你把那屈死的冤魂莫怨”,以叙事性的唱词交代案情,同时通过“君子”的称呼,暗含对社会正义的呼唤,唱词简洁却饱含张力。

解差崇公道的唱词则以丑角特有的诙谐与市井气息见长,他唱道“你说苏三把脏犯,老汉我比你见识宽”,通过口语化的对白,既表现了底层小人物的圆滑世故,又以“见识宽”的反讽,揭露了司法系统的黑暗,而洪洞县官的唱词则多采用“二黄慢板”,如“衙役们一声喊,带犯人上公堂”,节奏沉稳,凸显官威,唱词中“明镜高悬”“执法如山”等套语,与实际剧情中的司法腐败形成反差,强化了戏剧的批判性。

以下为《苏三起解》主要人物及唱词特点简表:

| 人物 | 行当 | 核心唱段 | 唱词特点 | 情感表达 |

|---|---|---|---|---|

| 苏三 | 青衣 | 《苏三起解》 | 叙事性强,方言词汇融入 | 悲愤、绝望、对正义的渴望 |

| 崇公道 | 丑角 | 《押解苏三》 | 口语化,诙谐中带讽刺 | 世故、无奈、底层小人物的生存智慧 |

| 洪洞县官 | 老生/净 | 《升堂断案》 | 套语化,节奏沉稳 | 官威、虚伪、对权力的滥用 |

唱词的文学价值与社会意义

京剧洪洞题材剧目的唱词不仅是表演的载体,更是社会历史的镜像,唱词中对“洪洞县”这一地域符号的反复强化,实则是对古代基层司法生态的深刻反思——正如“苏三起解”中“洪洞县内无好人”的唱词所揭示的,当地方官吏与豪绅勾结,普通百姓的冤屈便无处申雪,这种地域化的叙事,比泛泛的“清官戏”更具现实批判意义,也让唱词超越了单纯的戏剧功能,成为研究古代社会司法、民俗的重要文本。

唱词中对女性命运的书写尤为动人,苏三、李桂枝等角色虽身处风尘,却坚守“从一而终”的伦理观念,其唱词“纵死黄泉心不悔”“愿为清白守寒窑”,既体现了传统社会对女性的道德规训,也暗含了底层女性在压迫下的挣扎与反抗,这种复杂性让唱词超越了简单的善恶二元对立,具有了更深刻的人文关怀。

相关问答FAQs

Q1:京剧中的“洪洞”题材是否仅限于《苏三起解》?还有哪些相关剧目?

A1:京剧中的“洪洞”题材以《苏三起解》最为知名,但并非唯一,此外还有《洪洞记》(又名《李奇告状》),讲述李奇因家庭矛盾蒙冤,最终在洪洞县令平反的故事;《三堂会审》作为《苏三起解》的后续,虽以会审为主,但背景仍设定在洪洞县,进一步深化了“冤案昭雪”的主题,这些剧目虽情节各异,但均以洪洞县为叙事空间,共同构成了一组反映古代司法与民生的地方性戏剧叙事。

Q2:京剧洪洞题材唱词中的方言特色,对表演和观众理解有何影响?

A2:唱词中融入的晋南方言(如“圪蹴”“谋算”等)增强了地域真实感和生活气息,要求演员在演唱时需兼顾字音的准确性与京剧韵律的和谐,这对演员的方言功底和唱腔控制力提出了更高要求,对观众而言,方言虽可能带来理解障碍,但独特的语音韵律也带来了新鲜感,尤其是“苏三起解”中“洪洞县”的方言发音,已成为该唱段的标志性记忆点,反而强化了剧目的辨识度和艺术感染力。