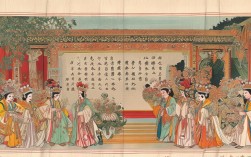

豫剧作为中国北方的重要剧种,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和贴近生活的题材深受观众喜爱,刘墉戏”更是经典系列,而“铡太师”作为其中的核心情节,集中展现了刘墉不畏权贵、刚正不阿的清官形象,成为豫剧舞台上久演不衰的剧目。

“铡太师”的故事背景多设定在清代,围绕刘墉(刘罗锅)与权臣太师的矛盾冲突展开,剧情通常以太师专权、欺压百姓为开端,或因强占民女、贪墨赈灾款项等恶行激起民愤,百姓告状无门,最终由刘墉奉旨查案,太师依仗权势,勾结官府,百般阻挠,甚至设计陷害刘墉,但刘墉凭借过人的智慧、深厚的朝中人脉以及对百姓的同情,层层突破阻碍,搜集到确凿罪证,在关键的“铡”的环节,刘墉不畏太后或皇帝的说情,坚持按国法处置太师,最终以铡刀斩恶,彰显了“王子犯法与庶民同罪”的法治精神,也寄托了民众对公平正义的向往。

这一剧目中,人物形象鲜明立体,刘墉并非脸谱化的“高大全”,他既有清官的刚正,也有接地气的智慧——时而以插科打诨化解危机,时而用民间俚语拉近与百姓的距离,让角色更具真实感,太师则作为封建权贵的代表,其骄横跋扈、阴险狡诈的性格推动了剧情的激烈冲突,也为刘墉的“铡”提供了合理的戏剧张力,豫剧在演绎时,充分发挥了唱腔优势:刘墉的唱段多以苍劲有力的“豫东调”为主,展现其沉稳与果决;太师的唱腔则多用阴沉的“豫西调”,凸显其奸诈;百姓角色的唱腔则质朴悲怆,引发观众共鸣,铡刀的舞台呈现、紧张的对峙场面,以及刘墉“智斗”太师的细节,都通过程式化的表演(如“趟马”“甩袖”等)和武打设计,营造出强烈的戏剧效果,让“铡太师”的情节扣人心弦。

从文化内涵看,“铡太师”不仅是一场“清官斩恶”的视觉盛宴,更折射出中国传统戏曲的“教化功能”,它通过善恶对立的简单叙事,传递了“法理大于人情”的价值观,满足了民众对“清官政治”的想象,同时也批判了封建制度的腐败与不公,在当代,这一剧目仍被频繁搬演,既是对传统艺术的传承,也是对公平正义永恒主题的呼应。

主要人物与性格特点

| 人物 | 身份 | 性格特点 |

|---|---|---|

| 刘墉 | 钦差/清官 | 刚正不阿、智慧机敏、体恤百姓 |

| 太师 | 权臣/反派 | 专权跋扈、阴险贪婪、草菅人命 |

| 百姓 | 受害者/民众 | 无助坚韧、敢于反抗 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《刘墉铡太师》中的“铡刀”有何象征意义?

A1:“铡刀”在剧中不仅是执法工具,更是正义的象征,它代表了超越权势的“法”与“理”,象征着即使是最高的权贵(太师),也必须接受法律的制裁,铡刀的出现往往伴随着剧情高潮,通过视觉冲击强化“善恶有报”的主题,让观众直观感受到正义的伸张,也寄托了民众对“法律面前人人平等”的朴素愿望。

Q2:不同流派的豫剧在演绎“刘墉铡太师”时,有哪些差异?

A2:豫剧分豫东调、豫西调、祥符调等流派,在“刘墉铡太师”的演绎上各有侧重,豫东调以激昂明快著称,刘墉的唱腔高亢有力,动作大开大合,更突出其“刚”;豫西调则深沉细腻,刘墉的表演更显内敛智慧,唱腔中多悲悯之情,侧重其“智”,地域差异也影响细节:豫北地区的演出可能更强调武打场面,而豫南地区则更注重唱腔的叙事性,但核心剧情与人物精神内核始终保持一致。