京剧《白蛇传》是中国戏曲宝库中经典的爱情悲剧,其故事源于民间传说,经历代文人加工,最终在京剧舞台上绽放出独特的艺术光彩,作为京剧传统剧目,《白蛇传》以“人妖殊途”为核心矛盾,通过白素贞与许仙的爱情纠葛,展现了封建礼教压迫下的反抗精神与人性光辉,成为京剧旦角、小生、净角行当艺术成就的集中体现。

从民间传说到京剧经典

《白蛇传》的故事雏形可追溯至唐代《博异志》中的《李黄》,至宋代话本《西湖三塔记》已具白蛇、许宣、许仙的基本框架,明代冯梦龙《警世通言》中《白娘子永镇雷峰塔》进一步丰富了情节,奠定了“断桥相会”“水漫金山”等经典桥段,清代花部乱弹时期,各地方剧种开始搬演此剧,京剧在清末民初对其进行整合改编,经梅兰芳、荀慧生、程砚秋等名家打磨,形成不同流派版本:梅派侧重白素贞的雍容大度与深情悲壮,荀派突出其灵动俏皮与刚烈果决,程派则强化其压抑哀婉与反抗意识,使《白蛇传》成为京剧旦角表演的“试金石”。

剧情脉络与核心冲突

京剧《白蛇传》以“情”为线,串联起“遇仙”“结亲”“现形”“斗法”“镇塔”五大段落,层层递进地展现爱情与礼教的对抗。

开篇“游湖借伞”,白素贞与小青化形为人,于西湖断桥与药铺学徒许仙相遇,借伞定情后,二人结为夫妻,开设“保和堂”悬壶济世,生活美满,剧情转折点在“端阳现形”:端午节饮雄黄酒,白素贞现出原形,许仙惊吓而亡,为救夫君,白素贞潜往昆仑山盗取灵芝草,与仙童周旋,展现其“为爱赴险”的决绝。

法海禅师以“人妖殊途”为由,强行拆散二人,诱许仙出家金山寺,白素贞携小青“水漫金山”,与法海展开法力对决,因有孕在身不敌,退回西湖,许仙逃出金山寺,断桥重逢,白素贞责其懦弱,小青怒斥许仙,三人情感张力达到顶点,白素贞产子后被法海镇压雷峰塔,留下“雷峰塔倒,西湖水干”的反抗伏笔,悲剧结局引发观众对封建礼教的深刻反思。

人物塑造与艺术表现

京剧《白蛇传》的成功,离不开对人物形象的立体刻画与艺术手法的创新运用。

白素贞是核心人物,由旦行应工,需兼具“文戏”的深情与“武戏”的英姿,唱腔上,梅派《白蛇传》以【西皮流水】表现其初遇许仙的喜悦,用【二黄导板】【回龙】演绎“断桥”时的悲愤,如《亲儿的脸吻儿的腮》唱段,通过高低起伏的旋律展现失子之痛;表演上,“水袖功”运用精妙——现形时水袖翻飞如蛇形,斗法时甩袖如浪涛,将“妖”的神性与“人”的柔情融合。

许仙由小生行当扮演,前期儒雅善良(“借伞”中的扇子功展现书生意气),后期懦弱动摇(金山寺的跪地求饶),通过“翎子功”“髯口功”等细节,刻画其“被礼教裹挟”的悲剧性。

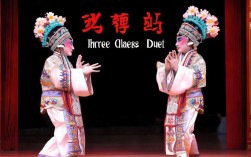

法海作为净角(或老生),唱腔苍劲浑厚,动作威严刻板,以“禅杖”“袈裟”等道具强化“封建卫道士”的压迫感;小青则以武旦应工,扎靠踩跷,翻打扑跌,在“水漫金山”中展现“蛇妖”的泼辣与忠诚,成为旦角武戏的典范。

舞台呈现与艺术特色

京剧《白蛇传》的舞台艺术融合唱、念、做、打,形成“虚实相生”的独特美学。

唱腔音乐以西皮、二黄为主,兼用昆曲【南梆子】(如“小青妹慢启双唇”),旋律优美且富有戏剧性,锣鼓经的运用极具张力:“水漫金山”时,急急风、四击头配合武打动作,营造紧张氛围;“断桥相会”中,慢长锤与唱腔同步,凸显悲情。

表演程式突破传统:白素贞“盗仙草”的“走边”身段,融入武生技巧;“水漫金山”的“打出手”,通过抛接枪、刀等兵器,展现法术对决的奇幻感。

服装道具写意与写实结合:白素贞素衣配白蛇形纹样,现形时披白纱;金山寺用平台象征,西湖用波浪纹幕布,以简代繁,突出“意境”而非“实景”。

核心情节与艺术表现对照表

| 核心情节 | 艺术表现手法 | 经典片段/唱段 |

|---|---|---|

| 游湖借伞 | 小生扇子功、旦角水袖功、对子戏身段 | 《西湖山水还依旧》(西皮原板) |

| 端阳现形 | 灯光突变、白蛇形纱、夸张表情 | 许仙惊倒、白素贞遮面 |

| 盗仙草 | 武旦“走边”、跟头、高难把子戏 | 与仙童周旋、灵芝到手 |

| 水漫金山 | 武旦“打出手”、武生翻跳、锣鼓急奏 | 白素贞仗剑、法海举钵 |

| 断桥相会 | 二黄唱腔、三人三角站位、情感冲突爆发 | 《小青妹且慢寻他山径》(二黄散板) |

相关问答FAQs

问:京剧《白蛇传》与其他剧种(如越剧、川剧)的版本有何主要区别?

答:京剧《白蛇传》侧重“文武兼备”,旦角需完成大量武打与身段表演,唱腔刚柔并济;越剧版则偏重“文戏抒情”,唱腔柔美婉转(如尹派、傅派),以情感细腻见长;川剧《白蛇传》以“变脸”“吐火”等绝活著称,强化“妖”的奇幻色彩,舞台表现更火爆热闹,三者因地域文化差异,形成“京派大气、越派婉约、川派泼辣”的不同风格。

问:白素贞形象为何能成为京剧经典?其艺术价值体现在哪里?

答:白素贞的经典性在于“人性与神性”“柔情与刚烈”的统一:她既有为爱赴险的深情,又有反抗压迫的勇气,突破了传统“妖”的恶毒形象,成为“封建礼教反叛者”的象征,艺术价值上,该角色集京剧旦角“唱、念、做、打”之大成,唱腔设计融合多流派特色,表演程式创新(如“水袖功”“打出手”),为旦角艺术提供了可复范本,同时通过“情与理”的冲突,引发观众对人性与社会的深刻思考,历经百年仍具生命力。