牛郎织女故事作为中国民间四大传说之一,其文学原型可追溯至《诗经·小雅·大东》中“跂彼织女,终日七襄;睆彼牵牛,不以服箱”的记载,经过汉代《古诗十九首》“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”的意象叠加,至唐代逐渐形成完整叙事框架,而这一传说与戏曲艺术的结合,则始于宋元时期,随着南戏、杂剧的兴起,牛郎织女从口头文学转化为舞台表演,成为跨越千年的文化符号,在戏曲舞台上演绎着农耕文明对爱情、劳动与命运的永恒思考。

戏曲中的牛郎织女:历史脉络与剧种流变

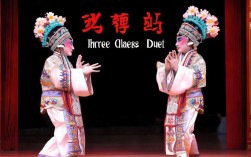

牛郎织女题材的戏曲化,本质是民间传说与地方艺术融合的过程,宋元时期,随着市民文化兴起,勾栏瓦舍中的杂剧、南戏开始吸纳民间传说,元代佚名杂剧《织女牵牛》虽已失传,但从《录鬼簿》记载可知,其已将“天河隔断”“鹊桥相会”等关键情节搬上舞台,明代传奇创作繁荣,沈璟的《天河记》等剧目进一步丰富了王母划天河、老牛献皮等细节,使故事更具戏剧冲突,清代地方戏兴起后,牛郎织女故事成为各剧种共通的“保留剧目”,因地域文化差异,衍生出多元表演形态:黄梅戏以“乡土气息”见长,唱腔明快如《牛郎织女》中“夫妻双双把家还”的流水板;京剧则注重程式化表演,如织女的“水袖飞天”需配合“鹞子翻身”等身段;豫剧融入河南梆子的高亢,牛郎唱段“鞭打老牛泪双流”充满悲怆感;川剧则借助“变脸”绝活表现王母的威严,使神话角色更具视觉冲击,这种“一题多演”的现象,既体现了戏曲艺术的包容性,也反映了不同地域对传说的文化重构。

经典剧目与情节结构:从“相遇”到“团圆”的戏剧张力

传统牛郎织女戏曲多采用“三段式”情节结构,以“相遇-分离-相会”为骨架,填充丰富细节,以黄梅戏《牛郎织女》为例,其情节可分为四幕:第一幕“放牛遇仙”,牛郎在老牛指引下于湖边邂逅织女,以“鹊桥相会”的对唱定情;第二幕“男耕女织”,通过“纺纱”“耕田”等生活化场景展现夫妻恩爱,融入“采桑”“织锦”等农耕文明符号;第三幕“天河阻隔”,王母因织女“违犯天规”而下凡,以金钗划天河,高潮部分“哭别天河”中,织女的“哭板”与牛郎的“滚板”交替,将悲情推向顶点;第四幕“鹊桥重逢”,喜鹊搭桥,夫妻七夕相会,以“天上人间重团圆”的结局传递民间对“大团圆”的向往,而在京剧《牛郎织女》中,新增了“老牛托梦”的奇幻情节,通过牛角的灯光效果与幻影布景,强化神话色彩;越剧《天河配》则侧重“才子佳人”风格,织女的唱段“星河遥遥隔双星”融入越剧婉转的“四工调”,凸显爱情的缠绵悱恻,这些剧目虽情节略有差异,但核心均围绕“爱情战胜天规”的主题,将民间对自由恋爱的向往与对封建权威的隐晦批判融入戏文。

艺术特色:唱念做打中的文化密码

牛郎织女戏曲的艺术魅力,在于其对戏曲“四功五法”的极致运用,同时蕴含丰富的文化象征,唱腔上,不同剧种通过音乐塑造人物性格:黄梅戏用“彩腔”表现织女的娇俏,“阴司腔”渲染分离时的悲怆;豫剧“豫东调”的高亢腔调展现牛郎的坚韧,“祥符调”的婉转则织女的温婉,念白方面,民间口语的融入使角色更具生活气息,如牛郎的“俺老牛啊”等方言念白,拉近与观众的距离,身段表演上,织女的“飞天舞”需结合“卧鱼”“鹞子翻身”等动作,模拟凌空飞行的姿态;牛郎的“赶牛趟”则以“跨腿”“碎步”模仿放牛的动态,老牛的“拟人化”表演(如甩头、蹭痒)则充满喜剧色彩,舞美设计上,象征性手法尤为突出:银河以蓝色纱幕配合灯光投影,鹊桥以竹编道具配以喜鹊剪影,织女的“云肩”绣有星纹,牛郎的“蓑衣”饰以草叶,这些元素不仅构建神话场景,更将农耕文明的“天人合一”观念视觉化,道具方面,“老牛”不仅是情节推动者,更是“忠义”的象征——其“献皮”的情节暗含民间对“动物灵性”的崇拜,而织女的“金钗”则成为“天规”与“人性”冲突的物化载体。

文化内涵:从神话传说到集体记忆

牛郎织女戏曲承载着农耕文明的文化基因,其深层内涵可概括为“三重象征”,其一,爱情观的投射:戏曲中“天河”作为封建礼教的隐喻,“鹊桥”作为反抗精神的象征,反映了民间对“爱情自由”的渴望,正如清代《红楼梦》中“天上人间诸景备,皆因有情”的论断,牛郎织女的“隔河相望”成为中国人爱情悲剧的集体原型,其二,劳动礼赞:牛郎的“耕”与织女的“织”不仅是生活场景,更是对“男耕女织”农耕文明的礼赞,戏曲中“纺纱调”“耕田歌”等唱段,实为对劳动价值的艺术化肯定,其三,节庆文化的载体:七夕节因牛郎织女传说而成为“中国情人节”,戏曲演出成为节庆核心活动——从宋代“七夕夜演《天河配》”的习俗,到现代剧场“七夕戏曲专场”,戏曲不断强化传说的文化记忆,使其成为连接传统与现代的情感纽带,正如民俗学家钟敬文所言:“牛郎织女戏曲不仅是艺术表演,更是农耕民族的精神史诗。”

相关问答FAQs

问题1:牛郎织女题材戏曲中,为何“老牛”角色频繁出现?其有何特殊含义?

解答:“老牛”在牛郎织女戏曲中并非单纯配角,而是民间“动物崇拜”与“忠义文化”的融合体,从情节功能看,老牛是“天意”的传达者(指引牛郎遇织女)、“神器”的给予者(献皮助牛郎飞天),推动故事发展;从文化象征看,牛在农耕文明中是“勤劳”“忠诚”的象征,老牛的“通人性”暗含民间对“灵性动物”的敬畏,其“牺牲自我成全他人”的情节,则体现了传统伦理中的“义”观念,在表演中,老牛常由丑角扮演,通过诙谐的肢体语言调节悲剧情节,使剧目兼具“悲欢离合”的戏剧张力与“寓教于乐”的民间智慧。

问题2:现代改编的牛郎织女戏曲与传统版本相比,在主题和形式上有何创新?

解答:现代改编的牛郎织女戏曲在主题上更注重“个体解放”与“性别平等”,如新编京剧《新牛郎织女》中,织女不再是“被动等待者”,而是主动反抗天规的“女性觉醒者”,王母形象也从“封建权威”转化为“复杂人性”的象征(如对女儿的爱与天规的矛盾),形式上,现代戏曲融入科技元素:如全息投影呈现“银河星海”,AR技术实现“喜鹊动态搭桥”,音乐上融合交响乐与电子音效,增强舞台的沉浸感;叙事结构上,打破“大团圆”结局,有的版本以“开放式结局”留下思考(如“天河是否真的无法跨越?”),更符合现代观众对“多元结局”的审美需求,这些创新既保留了传说的文化内核,又赋予其当代精神,使古老故事焕发新生。