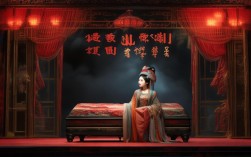

“戏曲老包铡美女”这一说法,在传统戏曲中通常指向经典剧目《铡美案》(又名《秦香莲》),因剧情中包拯(老包)最终铡了忘恩负义的新科状元陈世美,而陈世美当时身为驸马,其身份与“美女”(公主)的关联,使得民间对这一情节产生了“铡美女”的通俗概括,包拯所铡并非女性,而是陈世美本人,这一情节的核心是司法公正与道德批判,是戏曲中“清官戏”的代表之作。

剧情背景与核心冲突

《铡美案》的故事发生在北宋年间,书生陈世美家境贫寒时娶妻秦香莲,二人育有一双儿女,后陈世美进京赶考,中状元后被招为驸马,为攀附权贵,他隐瞒已婚事实,甚至不认返乡寻妻的秦香莲及子女,秦香莲无奈之下到开封府告状,包拯受理此案,在查明清况后,包拯欲依法处置陈世美,却遭到国太、公主的阻挠——陈世美不仅是驸马,更是皇亲国戚,若将其铡死,必将得罪皇室,面对权势与正义的两难,包拯最终选择“执法如山”,不顾压力,以龙头铡处死陈世美,为秦香莲伸张了正义。

这一情节的戏剧张力,源于“小人物对抗强权”的底层叙事与“清官对抗皇权”的道德坚守,陈世美的“负心”是对传统伦理“糟糠之妻不下堂”的背叛,而包拯的“铡驸马”则彰显了“王子犯法与庶民同罪”的法治精神,成为戏曲中“清官文化”的典型符号。

角色分析与象征意义

包拯(老包):作为开封府尹,他是戏曲中“清官”的集大成者,黑脸象征铁面无私,额间月牙寓意“昼断阳、夜断阴”,暗示其洞察真相的超凡能力,在《铡美案》中,他的“刚”体现在不畏公主、国太的施压,“柔”则体现在对秦香莲孤儿寡母的同情——最终选择铡陈世美,既是对法律的维护,也是对道德底线的捍卫。

陈世美:从“贫寒书生”到“驸马爷”的身份转变,使其成为“忘恩负义”的代名词,戏曲中常以“白脸”勾画其奸诈,他的悲剧不仅是个人道德沦丧的结局,更折射出科举制度下人性的异化:对权力的追逐让他抛弃家庭,最终自食恶果。

秦香莲:传统戏曲中“贤妻良母”的典型形象,她携子上京寻夫,遭遇丈夫不认后,仍选择通过官府而非私力复仇,其“弱而不屈”的形象代表了底层女性的坚韧与对正义的渴望。

公主与国太:作为皇室代表,她们试图以权势干涉司法,与包拯的“公正”形成对立,她们的阻挠并非单纯的“恶”,而是皇权与司法制度的冲突,凸显了包拯“维护正义高于一切”的孤勇。

艺术特色与文化内涵

《铡美案》作为京剧、豫剧、秦腔等多个剧种的经典剧目,其艺术魅力体现在唱腔、表演与情节的深度融合,例如京剧中的“南梆子”唱段“劝驸马休要将良心昧”,细腻刻画了秦香莲的悲苦;包拯的“导板”“原板”唱腔,则通过高亢激昂的旋律展现其刚正不阿。“铡美案”的“三公案”(铡包勉、铡陈世美、铡赵王)共同构成了包拯“清官”形象的完整叙事,铡陈世美”因触及“家庭伦理”与“社会公平”的双重主题,最受观众共鸣。

从文化内涵看,《铡美案》超越了简单的“善恶对立”,它既是对封建社会“官官相护”现实的批判,也寄托了民众“青天大老爷”的理想化期待,包拯的“铡刀”不仅是刑具,更是民间对“正义必胜”的精神象征,至今仍被奉为“公平正义”的文化符号。

《铡美案》关键情节与人物冲突表

| 情节阶段 | 主要事件 | 冲突双方 | 戏剧张力体现 |

|---|---|---|---|

| 陈世美负义 | 隐瞒婚史,不认妻儿 | 陈世美 vs 秦香莲 | 贫寒与富贵的伦理对立 |

| 秦香莲告状 | 开封府鸣冤,呈上血书与儿女 | 秦香莲 vs 陈世美 | 底层弱者与权贵的司法对抗 |

| 公主阻挠 | 求情包拯,威胁施压 | 公主/国太 vs 包拯 | 皇权与司法的正面冲突 |

| 铡陈世美 | 包拯不顾压力,依法处决 | 包拯 vs 皇权伦理 | 正义与权势的终极抉择 |

相关问答FAQs

Q1:“老包铡美女”中的“美女”指的是谁?为何会有这种说法?

A:“老包铡美女”是民间对《铡美案》的通俗概括,实际并非铡女性角色,而是铡了忘恩负义的驸马陈世美,这种说法的由来,一方面因陈世美当时是公主的丈夫,与“美女”(公主)直接关联;民间为简化剧情,将“铡负心驸马”概括为“铡美女”,突出了陈世美因攀附权贵、抛弃家庭而引发的道德批判,强化了“善恶有报”的戏剧效果。

Q2:包拯为何坚持铡陈世美,即使面对公主和国太的压力?

A:包拯坚持铡陈世美,核心原因在于“维护司法公正”与“坚守道德底线”,在封建社会,皇权高于司法,但陈世美的行为已触犯国法(欺君、弃妻、杀妻灭子),若因皇权干预而免于处罚,将破坏“法律面前人人平等”的朴素正义观,包拯作为“清官”象征,其角色使命就是“不畏权贵、执法如山”,他铡陈世美并非针对个人,而是捍卫“王子犯法与庶民同罪”的法治精神,这也是《铡美案》能够成为经典的核心价值所在。