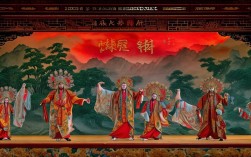

樊梨花戏曲剧情是中国传统戏曲中极具代表性的巾帼英雄题材,其故事融合了家国情怀、爱情纠葛与伦理冲突,历经数百年流传,在京剧、豫剧、越剧、川剧等多个剧种中均有演绎,形成了独具特色的“樊梨花戏”系列,剧情以唐代征西为背景,围绕西凉女将樊梨花归顺大唐、与薛丁山及其家族的恩怨情仇展开,既有金戈铁马的战场厮杀,也有荡气回肠的情感波澜,塑造了一位智勇双全、刚柔并济的女性形象。

剧情核心脉络

樊梨花出身西凉樊家关,自幼拜师梨山老母,习得兵法韬略与高超武艺,时值大唐薛仁贵征西,樊梨花为保家国,率部与唐军对垒,在战场上,她与薛丁山相遇,两人在多次交锋中互生情愫,但因立场对立、家族恩怨及性格差异,感情之路波折重重,剧情主线可分为“初战唐营”“三休三请”“征西立功”“最终和解”四个阶段,其间穿插樊梨花与薛丁山的爱情发展、与薛丁山父母(薛仁贵、樊金定)的伦理冲突,以及平定西凉、保家卫国的英雄壮举。

“初战唐营” 是剧情的开端,樊梨花武艺高强,神机妙算,在与唐军交战中屡挫唐将,甚至设计生擒薛丁山,薛丁山虽败于樊梨花之手,却对其才貌倾心,而樊梨花亦欣赏薛丁山的将门风姿,两人暗中情根深种,薛丁山之父薛仁贵因樊梨花乃“西凉女将”而坚决反对婚事,加之樊梨花曾与杨藩有婚约(后杨藩投靠西凉与樊为敌),更增添了婚恋的阻力,樊梨花为表归唐诚意,最终献出关隘,归顺大唐,但与薛家的矛盾初露端倪。

“三休三请” 是樊梨花戏曲中最具戏剧张力的核心情节,婚后,薛丁山因樊梨花“阵前招亲”“私通敌将”等莫须有的罪名(多为杨藩陷害或薛丁山猜忌所致),三次休妻,樊梨花虽遭抛弃,却始终以大局为重,在唐军危难之际挺身而出:第一次被休后,恰逢杨藩率兵围困唐营,樊梨花不计前嫌,率部解围;第二次被休后,西凉再犯,樊梨花挂帅出征,大破敌军;第三次被休后,薛丁山被困阵中,樊梨花冒死救夫,薛丁山在经历战场挫折与家族长辈(如佘太君、樊金定)的劝诫后,逐渐认识到樊梨花的忠勇与深情,三次登门请罪,夫妻最终破镜重圆,这一情节既展现了樊梨花的坚韧与大义,也体现了传统戏曲中“夫妻情”与“家国义”的交织。

“征西立功” 是樊梨花英雄形象的集中体现,在平定西凉的过程中,她不仅武艺超群(如使用“梨花枪”“飞刀”等绝技),更善于用兵,多次以智谋取胜:收服女将窦仙童、陈金定等壮大唐军力量,设计大破杨藩的“飞刀阵”“梅花阵”,最终生擒杨藩,彻底平定西凉,她的军事才能与忠君报国的情怀,使她超越了普通女性的形象,成为与穆桂英、梁红玉齐名的巾帼英雄。

“最终和解” 标志着剧情的圆满结局,随着征西胜利,樊梨花的功绩得到大唐朝廷的认可,薛家也彻底接纳了她,薛丁山终于认识到自身鲁莽与偏见,夫妻二人携手辅佐大唐,共享太平,樊梨花与薛家的矛盾从对抗到融合,既体现了“家和万事兴”的传统伦理,也彰显了女性在家庭与社会中的价值。

主要人物与核心冲突

| 人物 | 身份背景 | 性格特点 | 核心冲突 |

|---|---|---|---|

| 樊梨花 | 西凉女将,大唐元帅 | 智勇双全,刚毅果敢,外柔内刚 | 与薛丁山的婚恋矛盾、与薛家的伦理冲突、保家卫国的责任担当 |

| 薛丁山 | 大唐名将薛仁贵之子 | 英勇但鲁莽,自尊心强 | 对樊梨花的猜忌与偏见、个人情感与家族立场的挣扎 |

| 薛仁贵 | 大唐征西元帅 | 传统保守,重视门第 | 对樊梨花的偏见、父子间的观念冲突 |

| 梨山老母 | 樊梨花师父 | 神机妙算,慈爱威严 | 徒弟的修行与命运的考验 |

| 杨藩 | 西凉将领,樊梨花前未婚夫 | 阴险狡诈,痴情偏执 | 对樊梨花的执念与报复 |

剧情主题与艺术特色

樊梨花戏曲的主题深刻多元:其一,巾帼英雄的塑造,打破了传统戏曲中女性“温婉柔弱”的刻板印象,展现了女性在军事、政治领域的智慧与能力;其二,爱情与伦理的平衡,“三休三请”的情节将个人情感置于家国大义之下,体现了“忠孝节义”的传统价值观;其三,成长与和解,薛丁山从鲁莽到成熟,樊梨花从隐忍到被认可,展现了人物弧光与家庭关系的修复,在艺术表现上,不同剧种各具特色:京剧以武戏见长,突出樊梨花的“梨花枪”“点兵”等场面;豫剧侧重唱功,通过大段唱腔抒发樊梨花的情感波动;越剧则文戏细腻,强化樊梨花与薛丁山的爱情纠葛。

相关问答FAQs

Q1:樊梨花戏曲中的“三休三请”情节为何能成为经典?

A1:“三休三请”之所以成为经典,源于其强烈的戏剧冲突与深刻的人物塑造,它通过“休妻—请罪”的重复结构,层层递进展现樊梨花的坚韧与薛丁山的成长,使人物形象立体丰满;这一情节将个人情感(夫妻情)与伦理道德(门第观念、忠义精神)紧密结合,既反映了传统社会对女性的期待(隐忍、顾全大局),也通过樊梨花的反抗与坚持,暗含了对女性价值的肯定,其“一波三折”的叙事节奏,符合戏曲“起承转合”的结构美学,易于引发观众的情感共鸣,因此经久不衰。

Q2:不同剧种在演绎樊梨花时,有哪些独特的艺术处理?

A2:不同剧种因地域文化、表演风格差异,对樊梨花的演绎各有侧重,京剧作为“国粹”,强调“唱念做打”的综合性,樊梨花的形象更侧重“武旦”与“刀马旦”的结合,如《樊梨花大破飞刀阵》中,通过高难度的武打动作(如“鹞子翻身”“枪花”)展现其武艺,唱腔则以高亢激昂的西皮、二黄表现战场豪情;豫剧则擅长“以情带戏”,如《三请樊梨花》中,通过豫剧特有的“祥符调”“豫东调”唱腔,将樊梨花被休后的委屈、救夫时的决绝表现得淋漓尽致,唱词通俗易懂,贴近民间;越剧作为“文戏”,更注重情感细腻,如《樊梨花与薛丁山》中,通过越剧“尹派”“傅派”等流派的婉转唱腔,侧重刻画樊梨花与薛丁山爱情的波折与心理变化,服装道具也更偏重柔美华丽,这些差异使樊梨花形象在不同剧种中呈现出多元魅力,丰富了戏曲艺术的多样性。