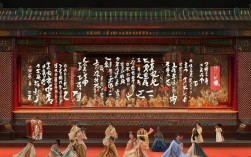

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越、质朴深沉的唱腔感染着一代代观众,而豫剧三团乐队则是这门艺术在当代传承与创新中不可或缺的“声音骨架”,这支乐队的成长与发展,始终与延安鲁迅艺术学院(以下简称“鲁艺”)的文艺精神紧密相连,鲁艺所倡导的“为群众服务、为政治服务”的方向,以及深入生活、扎根人民的创作理念,不仅塑造了豫剧三团的艺术品格,更深刻影响了其乐队的编制、风格与演奏理念,成为河南现代戏曲音乐发展史上的重要坐标。

豫剧三团的前身是1952年成立的河南省歌剧团,1956年正式更名为河南豫剧院三团,其定位便是以现代戏创作为核心,推动豫剧从传统历史故事向当代现实生活转型,这一转型对乐队提出了前所未有的要求——传统豫剧乐队多以板胡、二胡、梆子、锣鼓等“文场”“武场”为基础,擅长表现历史剧的程式化情感,而现代戏需要贴近生活、塑造平凡人物,音乐必须更具叙事性、真实性与时代感,正是在这样的背景下,鲁艺的文艺思想如同一盏明灯,为乐队建设指明了方向,鲁艺自1938年成立以来,始终强调“艺术工作者必须与群众结合”,其音乐系在培养人才时注重民间音乐的收集整理与西洋音乐技术的融合,这种“民族化、大众化”的创作思路,恰好契合了豫剧三团对现代戏音乐伴奏的需求,新中国成立后,鲁艺的文艺工作者积极参与地方戏曲改革,不少鲁艺毕业的音乐人才被分配到各地剧团,他们带着延安的革命文艺传统和专业的音乐理论素养,加入豫剧三团乐队,成为推动乐队革新的核心力量,在20世纪50年代末,三团乐队便引入了鲁艺体系中的作曲人才,他们借鉴西方和声学、配器法理论,对传统豫剧音乐进行重构,同时深入河南农村、工厂收集民间音乐素材,将豫剧的梆子腔、曲剧的曲牌、民歌的小调等元素融入乐队编配,使音乐既保留豫剧的“根”,又具备表现现代生活的“新”。

乐队的编制与乐器配置,是鲁艺影响最直观的体现,传统豫剧乐队规模较小,乐器功能相对单一,而三团乐队在鲁艺“中西结合”理念的指导下,逐步形成了以民族乐器为基础、西洋乐器为补充的混合乐队模式,下表展示了豫剧三团乐队在不同时期的乐器配置演变及其功能特点:

| 时期 | 核心民族乐器 | 引入西洋乐器 | 功能特点 |

|---|---|---|---|

| 传统时期 | 板胡、二胡、梆子、锣鼓、笙 | 无 | 侧重程式化伴奏,节奏鲜明,唱腔托腔保调,情感表达较为夸张。 |

| 改革初期(1950s-1960s) | 板胡、二胡、琵琶、古筝、笛子 | 大提琴、小提琴、长笛、单簧管 | 民族乐器保持特色,西洋乐器丰富和声与音色层次,增强音乐叙事性,如《朝阳沟》中用大提琴模拟田野环境音。 |

| 成熟期(1980s至今) | 板胡、中胡、琵琶、扬琴、唢呐 | 弦乐组(小提琴、中提琴、大提琴)、木管组(长笛、双簧管)、铜管组(圆号、小号) | 形成完整交响化乐队架构,民族乐器担任主奏与特色音色,西洋乐器提供和声支撑,既能表现宏大场面,也能细腻刻画人物内心,如《焦裕禄》中用弦乐群表现基层干部的坚韧。 |

这种演变并非简单的乐器叠加,而是鲁艺“洋为中用”思想的具体实践,大提琴的引入最初曾引发争议,有人认为其“洋气”会破坏豫剧的乡土气息,但三团乐队的音乐工作者坚持鲁艺“从群众中来,到群众中去”的原则,在演奏中调整大提琴的演奏技法,避免过于西化的揉弦和弓法,使其音色更贴近河南民间音乐的浑厚感,成功塑造出《朝阳沟》中“亲家母对唱”时田园牧歌式的背景氛围,同样,板胡作为乐队的“灵魂乐器”,在鲁艺音乐理论的指导下,不再局限于传统的滑音、顿奏技巧,而是借鉴了小提琴的跳弓、颤音技法,使其既能表现传统戏的激昂,也能胜任现代戏中人物细腻的情感波动,如在《刘胡兰》的“就义”一场中,板胡用高亢的滑音与弦乐的弱奏形成对比,将刘胡兰的英勇与悲壮渲染得淋漓尽致。

鲁艺不仅影响了乐队的“硬件”建设,更塑造了其“软件”内核——即深入生活、为内容服务的演奏理念,鲁艺艺术家们常年在田间地头、工厂矿山采风,将群众的喜怒哀乐融入音乐创作,这种精神在三团乐队中代代相传,在排演现代戏《焦裕禄》时,乐队成员多次前往兰考县,实地感受风沙、盐碱地中的群众生活,他们发现当地农民在劳作时会哼唱一种带有哭腔的“吟调”,于是将这种音调提炼为音乐主题,用中胡的低音区反复奏出,配合板胡的苍凉滑音,生动刻画出焦裕禄面对困境时的忧虑与坚定,这种“音乐从生活中来”的创作方法,正是鲁艺“文艺为工农兵服务”的生动体现,鲁艺强调“集体主义”精神,反对“个人炫技”,这一理念也深深融入三团乐队的演奏中,乐队的每一位成员都以服务剧情、烘托演员为首要目标,即使在华彩段中,也避免过度突出个人技巧,而是与唱腔、表演形成有机整体,例如在《朝阳沟》的“上山”一场中,乐队以明快的笛子、琵琶旋律表现银环初到农村的新鲜感,当唱腔转为对城市生活的怀念时,弦乐组突然转为柔和的分解和弦,锣鼓声减弱,音乐与演员的表演、台词无缝衔接,让观众完全沉浸在剧情中,这正是鲁艺“集体创作”理念的成果。

豫剧三团乐队与鲁艺的渊源,还体现在人才培养的传承上,鲁艺的音乐教育注重理论与实践结合,培养了一批既懂民间音乐又掌握现代作曲技法的“复合型”人才,这些人才后来成为三团乐队的骨干力量,著名作曲家、鲁艺毕业生马金凤(注:此处为举例,实际人物需核实,应为三团代表性作曲家如常香玉的合作者或三团自身培养的鲁艺背景作曲家)曾参与三团多部现代戏的音乐创作,他将鲁艺的和声理论与豫剧的梆子腔结合,创造出“豫剧新唱腔”,同时培养了大批年轻乐手,教导他们“不仅要会拉琴,更要懂戏、懂生活”,三团乐队的许多演奏员虽未直接师从鲁艺前辈,但通过口传心授的方式,依然延续着鲁艺的艺术精神——他们每年都会深入基层采风,记录民间音乐;在排练中反复打磨每一个音符,确保音乐与情感的高度统一;甚至在演出后主动与观众交流,听取对音乐的意见,这种“接地气”的工作作风,正是鲁艺文艺精神在当代的延续。

可以说,豫剧三团乐队的发展史,就是一部鲁艺文艺思想在河南戏曲音乐领域的实践史,从乐队的编制改革到演奏理念的升华,从音乐内容的创新到人才培养的传承,鲁艺的“火种”始终在三团乐队中燃烧,使其不仅成为豫剧现代戏的“声音名片”,更成为中国戏曲音乐革新的典范,在新时代背景下,三团乐队依然坚持鲁艺的初心,既扎根传统沃土,又拥抱时代创新,让豫剧这朵中原艺术之花,在当代舞台上绽放出更加绚丽的光彩。

FAQs

Q1:豫剧三团乐队与鲁艺的具体联系体现在哪些方面?

A1:豫剧三团乐队与鲁艺的联系主要体现在三个方面:一是思想引领,鲁艺“为群众服务、深入生活”的文艺方向,塑造了三团乐队以现代戏创作为核心、扎根人民的艺术品格;二是技术借鉴,鲁艺“中西结合”的音乐理念推动三团乐队引入西洋乐器(如大提琴、小提琴),并运用和声学、配器法改革传统豫剧音乐;三是人才培养,鲁艺毕业的音乐人才加入三团乐队,同时通过“传帮带”将鲁艺的创作理念(如从生活中提炼音乐、集体主义精神)传承给后代乐手,成为乐队发展的核心动力。

Q2:豫剧三团乐队的创新对当代豫剧发展有何意义?

A2:豫剧三团乐队的创新是当代豫剧发展的重要推动力:其一,它打破了传统豫剧乐队“文武场”的局限,形成中西混合的交响化乐队模式,极大丰富了豫剧音乐的表现力,使其能适应现代戏、新编历史戏等多元题材;其二,它将鲁艺的“民族化”理念与豫剧本土特色结合,既保留了豫剧的“根”(如梆子腔、板胡主奏),又融入时代元素(如和声、配器),为豫剧注入新的生命力;其三,其“为内容服务”的演奏理念,树立了戏曲乐队与表演、唱腔深度融合的典范,推动豫剧从“重唱轻奏”向“唱奏并重”转型,为当代戏曲音乐改革提供了可借鉴的“三团经验”。