在中国戏曲长河中,《赵氏孤儿》堪称一部承载忠义精神与悲剧美学的经典剧目,其故事源于春秋时期晋国的“下宫之难”,经元杂剧《赵氏孤儿大报仇》的锤炼,再到京剧等地方戏的演绎,跨越千年仍震撼人心。

故事背景设定在晋灵公时期,奸臣屠岸贾专权,因与赵盾有旧怨,借故灭赵氏满门,仅存赵盾之孙(赵氏孤儿)被藏匿,程婴、公孙杵臼等义士挺身而出:程婴献己子以代孤儿,公孙杵臼携假孤儿藏匿,最终屠岸贾杀公孙杵臼并“抚养”赵氏孤儿,二十年后,孤儿赵武长大成人,在程婴告知身世后,诛杀屠岸贾,为赵氏雪冤,这一情节将“忠义”与“复仇”交织,既展现个体在乱世中的道德抉择,又暗含“善恶有报”的朴素伦理。

人物塑造是《赵氏孤儿》的核心魅力,程婴是“义”的化身,他忍辱负重,以亲子换孤儿,背负“卖主求荣”的骂名抚养赵武,其“大义”背后是撕裂肝肠的牺牲;公孙杵臼则更显刚烈,他选择与假孤儿共赴死,以生命守护忠义血脉;屠岸贾作为奸邪代表,其残暴与多疑成为悲剧的催化剂;而赵武的成长,从懵懂少年到复仇者,暗含“冤冤相报何时了”的反思,又为故事注入希望,这些人物在戏曲舞台上通过唱、念、做、打被赋予鲜活生命,如程婴的“劝千层”唱段,将悲愤与隐忍融入声腔,催人泪下。

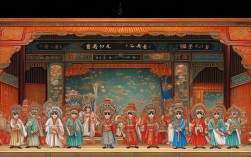

不同戏曲版本的演绎各具特色,元杂剧以“悲剧性”见长,结构紧凑,语言质朴,公孙杵臼赴死时的唱词“我是个贱丈夫,不识个高低”尽显悲壮;京剧《赵氏孤儿》则强化舞台表现,如“搜孤救孤”一场的程婴与屠岸贾周旋,通过身段、念白展现张力;川剧、秦腔等地方戏更融入本土声腔,如川剧的高腔帮腔,将人物情绪推向高潮。

以下为元杂剧与京剧版本核心对比:

| 对比维度 | 元杂剧(纪君祥) | 京剧(传统戏) |

|---|---|---|

| 核心冲突 | 程婴“献子”与公孙杵臼“赴死”的义举 | 突出程婴“忍辱负重”的长期抚养 |

| 结局处理 | 赵武亲屠屠岸贾,复仇彻底 | 强调“忠义得报”,弱化血腥感 |

| 语言风格 | 曲词文雅,多典故,如“把三个小子结果了” | 念白通俗,唱腔以皮黄为主,如“老程婴提笔泪难忍” |

《赵氏孤儿》的文化价值远超故事本身,它将历史事件升华为道德寓言,“义”的精神通过戏曲的传播深入人心,成为中国人面对困境时的精神坐标,其“弃子存孤”的母题暗合儒家“杀身成仁”的价值观,而“复仇”的结局又体现对正义的终极追求,这种矛盾与统一,正是其经典性的根源。

FAQs

问:赵氏孤儿的原型历史事件是什么?与戏曲有何差异?

答:原型为《史记·赵世家》记载的“下宫之难”:晋景公时,屠岸贾(实为虚构人物)诬陷赵盾,赵氏家族被灭,赵武(赵盾之孙)被程婴、公孙杵臼救下,后复仇,戏曲虚构了屠岸贾为私仇灭门、程婴献子等情节,强化戏剧冲突,并将历史复仇转化为“忠义战胜奸邪”的道德寓言。

问:戏曲中程婴的形象为何能成为“义士”的典型?

答:程婴的“义”体现在三重牺牲:一是牺牲亲子,以假孤儿换真孤儿;二是牺牲名誉,背负“卖主求荣”的骂名抚养赵武;三是牺牲晚年,忍辱负重二十载直至真相大白,这种“小我”向“大义”的超越,通过戏曲唱腔(如京剧反二黄)与表演(如颤巍巍的身段)被具象化,成为忠义精神的化身。