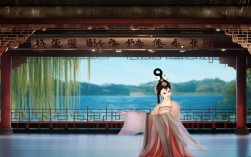

京剧作为中国国粹,承载着丰富的历史故事与人文精神,子胥逃国”作为传统老生戏的经典剧目,以春秋时期伍子胥的复仇之路为主线,通过“唱念做打”的精湛技艺,塑造了一位忠肝义胆、历尽磨难却初心不改的英雄形象,该剧目不仅情节跌宕起伏,更在人物塑造、艺术表现与文化内涵上展现出独特的魅力,成为京剧舞台上久演不衰的经典。

“子胥逃国”的故事源于《左传》《史记》等史书记载,经民间艺术加工与京剧艺术提炼,形成了以“逃亡—复仇”为核心的戏剧冲突,剧情开篇于楚国,楚平王听信谗言,杀害忠臣伍奢及其长子伍尚,次子伍子胥(名员)被迫逃离楚国,踏上前往吴国的复仇之路,途中,他历经昭关险隘、长江阻隔、被渔人搭救、受市井欺凌等多重磨难,最终抵达吴国,辅佐公子光(即阖闾)夺位,积蓄力量后兴兵伐楚,掘楚平王墓,鞭尸三百,完成了对父兄的血海深仇,这一过程被浓缩为京剧中的多出折子戏,如《战樊城》《长亭会》《文昭关》《浣纱记》《鱼肠剑》《专诸刺僚》等,文昭关”一折尤为经典,集中展现了伍子胥逃亡时的悲愤与决绝。

伍子胥的形象塑造是“子胥逃国”的核心,在京剧中,他属于“老生”行当,以唱功和做功并重,早期京剧表演中,伍子胥的形象更侧重“悲壮”,如程长庚所创的“程派”老生,通过苍劲沉郁的唱腔,表现其内心的压抑与愤怒;而后的余叔岩、马连良等则融入了“潇洒”与“智勇”,使人物既有文人的风骨,又有武将的刚毅,在“文昭关”一折中,伍子胥被困昭关,前有重兵把守,后有追兵将至,一夜之间愁白须发,这一情节通过“唱念做打”的有机结合,将人物的绝望与爆发推向高潮,唱段“一轮明月照窗前”以西皮慢板起板,旋律舒缓低沉,表现他月下独酌时的愁绪;转西皮快板时,节奏陡然加快,字字铿锵,抒发他对奸臣的痛恨与对复仇的渴望;最后以“恨平王无道拆散开”的拖腔收尾,余音绕梁,将悲愤情绪推向极致,做功方面,演员通过“甩发”“髯口功”“身段”等细节,表现伍子胥的焦虑与挣扎:如捶胸顿足、抚髯长叹、眼神中由迷茫到坚定的转变,让人物形象立体可感。

“子胥逃国”的舞台艺术具有鲜明的京剧特色,在布景上,传统京剧以“一桌二椅”为核心,通过虚拟化的场景表现时空转换:如“长亭会”中,伍子胥与伍尚诀别,仅通过简单的台步与身段,便营造出悲怆的离别氛围;“过昭关”中,演员通过圆场、翻跌等动作,配合灯光与音效,表现山路的崎岖与追兵的紧迫,在服装上,伍子胥逃亡时身着素衣(褶子),头戴“员外巾”,既体现其落魄身份,又与后期在吴国身着官服的形象形成对比,暗示命运的变化,武打场面则因情节需要而设计,如在“浣纱记”中,伍子胥与浣纱女的对峙,通过“对枪”“挡刀”等程式化动作,既表现紧张气氛,又展现伍子胥的武艺高强。

| 剧情阶段 | 核心场景 | 人物冲突 | 艺术表现手法 | 经典唱段/念白 |

|---|---|---|---|---|

| 楚宫受谗 | 伍府、金殿 | 忠奸对立,父兄性命垂危 | 念白(韵白)表现悲愤,动作沉稳 | “恨平王听信谗言” |

| 夜奔昭关 | 昭关关口 | 前有阻拦,后有追兵 | 唱腔(西皮慢板、快板)结合身段 | “一轮明月照窗前” |

| 义助过关 | 东皋公庄院 | 获助与疑虑的矛盾 | 做功(眼神、手势)表现情绪变化 | “多蒙君子相怜念” |

| 吴国图强 | 吴王宫、市井 | 复仇信念与隐忍的平衡 | 武打(对枪、翻腾)与唱腔结合 | “誓杀昏王贼子恨” |

该剧目的文化内涵深刻,既体现了“忠孝节义”的传统价值观,也反映了“小人物命运与大时代变迁”的主题,伍子胥的“忠”是对楚国的忠诚,因奸臣当道而被迫“叛楚”;“孝”是对父兄的孝道,不惜以死复仇;“义”则体现在他与东皋公、专诸等人的交往中,展现了知恩图报、肝胆相照的侠义精神,伍子胥的逃亡之路也是春秋时期“士人阶层”在乱世中的生存写照:既有对正义的追求,也有对命运的无奈,最终通过个人奋斗改变历史轨迹,这种“人在困境中的抗争”主题,跨越时空,引发观众共鸣。

“子胥逃国”的传承与发展,见证了京剧艺术的百年变迁,从清末程长庚、余三胜等老生名角的初创,到民国时期余叔岩、马连良等流派的完善,再到当代京剧艺术家于魁智、李军等的演绎,该剧目在保留传统精髓的基础上,不断创新:唱腔上融入现代审美,使旋律更富感染力;舞美上运用科技手段,增强舞台的视觉冲击力;人物塑造上更注重心理刻画,让伍子胥的形象从“脸谱化的复仇者”转变为“有血有肉的悲剧英雄”,这些创新,既尊重了传统,又适应了时代需求,使“子胥逃国”在当代舞台上依然焕发着生命力。

相关问答FAQs

Q1:京剧《文昭关》与《子胥逃国》是什么关系?为什么“文昭关”一折特别经典?

A1:《文昭关》是《子胥逃国》系列折子戏中的核心一环,主要表现伍子胥逃亡至昭关,因关口险阻、无法通过而一夜白头,最终在东皋公帮助下过关的情节,这一折特别经典,原因有三:一是戏剧冲突集中,将伍子胥的“绝境”与“爆发”浓缩于短暂时空,情感张力极强;二是唱腔设计精妙,“一轮明月照窗前”等唱段通过西皮慢板、快板的转换,完美展现人物从愁绪到决心的心理变化,成为老生唱腔的“试金石”;三是表演难度高,演员需同时驾驭“唱念做打”,如“髯口功”(表现愁绪)、“眼神戏”(表现焦虑)、“身段”(表现挣扎),对演员的综合素养要求极高,因此成为衡量老生演员艺术水准的重要剧目。

Q2:伍子胥“一夜白头”在京剧中有哪些经典演绎?不同流派有何差异?

A2:“一夜白头”是“文昭关”一折的核心情节,京剧演员通过“甩发功”“髯口功”“眼神”等手法表现这一戏剧性时刻,经典演绎中,程长庚(程派)以“苍劲悲凉”著称,通过缓慢的甩发动作和低沉的唱腔,表现伍子胥的绝望与衰老;余叔岩(余派)则注重“内敛”,通过眼神的凝视与细微的面部表情,传递人物内心的煎熬,唱腔上以“巧劲”代替“蛮力”,更显克制深沉;马连良(马派)则融入“潇洒”与“智勇”,在“一夜白头”后加入眼神从迷茫到坚定的转变,暗示伍子胥从“悲”到“愤”的情绪升华,体现其英雄本色,不同流派的演绎,既保留了“一夜白头”的核心情节,又因表演风格差异,呈现出丰富的人物层次,这也是京剧流派艺术的魅力所在。