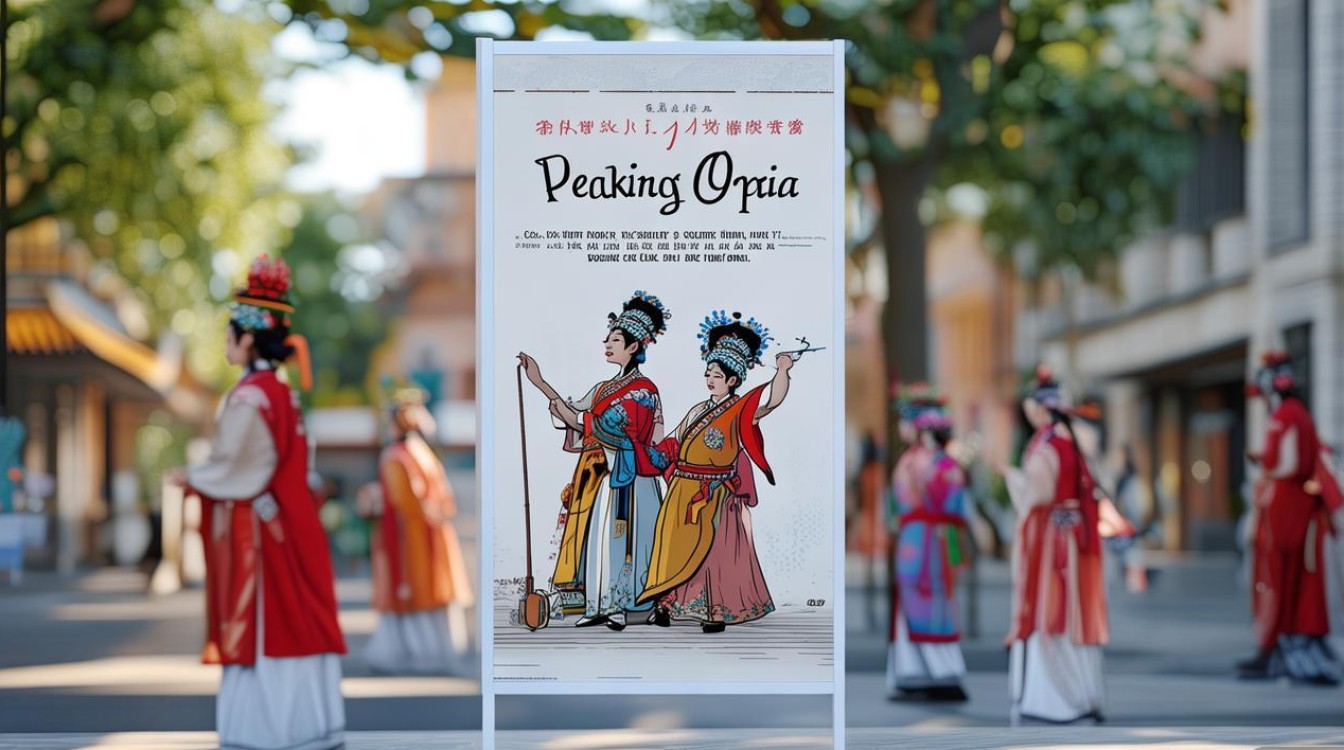

在大学里学习京剧是完全可行的,而且随着传统文化教育的重视,越来越多的高校为京剧学习提供了多样化的途径和丰富的资源,京剧作为国粹,不仅是表演艺术,更是承载历史、文学、美学的综合文化载体,大学阶段的京剧学习既能满足兴趣,也能深化对传统文化的理解。

从现状来看,国内多所高校已将京剧纳入教育体系,综合性大学如北京大学、清华大学、复旦大学等,通过开设公共选修课、举办京剧工作坊、成立京剧社团等形式,为非专业学生提供接触京剧的机会;而中国戏曲学院、上海戏剧学院等专业艺术院校,则拥有更系统的京剧专业教育,涵盖表演、导演、音乐、理论等多个方向,培养专业人才,师范类院校如北京师范大学、华东师范大学等,也常将京剧作为美育课程的一部分,旨在培养具有传统文化素养的教育工作者。

大学京剧学习的途径多元,可根据个人兴趣和基础选择适合的方式,以下是主要学习途径的梳理:

| 学习途径 | 具体形式 | 适合对象 | 重点 |

|---|---|---|---|

| 公共选修课 | 《京剧赏析》《京剧唱腔基础》《京剧文化概论》等通识课程 | 全校本科生、研究生 | 京剧历史、行当分类、经典剧目赏析、基础唱腔与身段 |

| 学生社团 | 京剧社、戏曲协会等,日常排练、校园演出、校外交流 | 戏曲爱好者,零基础或有一定基础 | 唱段练习、身段训练、角色扮演、化妆与服饰基础 |

| 专业培养 | 戏曲表演、京剧伴奏、戏剧影视文学(京剧方向)等专业课程 | 戏曲专业学生 | 系统表演技巧、流派传承、剧目排演、理论研究 |

| 跨学科选修 | 与历史、文学、艺术学等专业结合,如《京剧与传统文化》《京剧美学研究》 | 对京剧文化有深度兴趣的学生 | 京剧与文学、历史、音乐、美术的关联,文化内涵分析 |

| 实践活动 | 校园戏剧节、京剧专场演出、暑期社会实践(如赴京剧院团实习) | 有一定基础的学生 | 剧目完整呈现、舞台经验、行业认知 |

大学在京剧学习资源上具有独特优势,师资方面,除了本校教师,许多高校会邀请京剧名家、院团演员(如国家京剧院、北京京剧院的演员)担任客座教授或开设大师课,让学生近距离接触专业传承;实践平台方面,学校礼堂、剧院常为京剧演出提供场地,部分高校还与地方院团合作,为学生提供实习和登台机会;理论资源上,图书馆的戏曲文献、数字化的京剧音视频资料,为深入学习提供了支撑,跨学科的环境也让学生能从文学、历史、美学等角度理解京剧,例如通过古代文学课程分析京剧剧本的文学性,通过艺术理论课程探讨其舞台美术设计。

学习京剧对大学生而言意义深远,从个人素养看,京剧的唱、念、做、打训练能提升肢体协调性、语言表达能力和专注力;从文化传承看,通过学习经典剧目(如《霸王别姬》《贵妃醉酒》《锁麟囊》),能直观感受中华文化的气韵与精神内核;从社交拓展看,社团活动、排练演出能结识志同道合的伙伴,形成基于共同兴趣的社群,对未来的职业发展而言,无论是从事教育、文化传播,还是进入艺术管理领域,京剧学习积累的审美能力和文化底蕴都是独特优势。

相关问答FAQs:

问:非戏曲专业的学生能系统学习京剧表演吗?

答:完全可以,非专业学生可通过公共选修课、京剧社团等途径系统学习,部分高校还开设了“京剧表演”微专业或辅修项目,涵盖唱腔、身段、剧目等核心内容,清华大学学生京剧团定期邀请专业演员指导,成员可参与完整剧目的排练与演出,实现从零基础到登台的跨越,关键在于持续投入兴趣和时间,多数学校会根据学生水平分组教学,循序渐进。

问:零基础的大学生学京剧,入门会很难吗?

答:京剧学习虽有一定门槛,但大学教育注重基础与兴趣结合,入门难度可控,初期课程多从“唱腔发声”“基本站姿”“手眼身法步”等基础内容开始,老师会分解动作、逐字教唱,社团也会提供“一对一”帮扶,京剧社团的“老带新”机制能让新成员快速适应,而像《苏三起解》这样唱腔相对规整、身段难度适中的剧目,常作为入门首选,重要的是保持耐心,通过反复练习逐渐找到“韵”与“味”,享受从模仿到理解的过程。