京剧起霸场景是传统京剧中极具代表性的程式化表演片段,主要用于表现武将或英雄人物在正式登场前整装束甲、调整气息、展现威严的瞬间,是京剧“做功”与“念白”“身段”紧密结合的经典呈现,这一场景并非简单的生活动作模仿,而是经过数百年舞台提炼的艺术符号,承载着塑造人物身份、烘托戏剧氛围、传递情感基调的多重功能。

从起源看,起霸雏形可追溯至明代传奇《千金记》中项羽“霸别姬”的整装情节,后经京剧前辈艺人的规范化加工,逐渐形成一套固定动作范式,其名称“起霸”一说源于“霸王别姬”的“霸”字,暗喻英雄气概;另一说则取“整肃威仪,准备称霸”之意,无论何种解读,都指向其“展现雄浑气势”的核心诉求。

起霸场景的动作构成极为严谨,通常由十余个连贯细节组成,每个环节皆有规范要求,以经典“男霸”为例,演员需依次完成“整冠—束带—提甲—撩袍—抬腿—亮相”等步骤,全程配合锣鼓经的节奏变化,形成“慢—快—急—顿”的韵律感,具体而言:整冠时需单手扶盔,拇指按顶,目视前方,显出沉稳;束带要双手交叉勒紧腰间玉带,配合顿挫的步法,展现力量感;提甲时单手抓住靠旗(武将背后的靠旗)向上轻提,靠旗随之微颤,既显甲胄沉重,又暗含蓄势待发之意;最后的“亮相”是高潮,演员需突然定住身形,丁字步站稳,眼神锐利如电,靠旗、髯口(胡须)、翎子(雉鸡尾)等辅饰随之定格,形成“静中有动”的雕塑感,不同角色行当的起霸略有差异:武生要求刚劲挺拔,动作大开大合;老生则侧重沉稳大气,步伐稍缓;净行(花脸)因性格粗犷,动作幅度更大,常有顿足、甩袖等夸张处理。

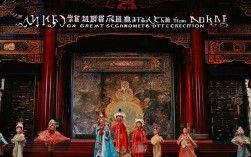

场景应用上,起霸多出现于战争前夕、点将升帐或英雄临危受命等关键情节,长坂坡》中赵云救主前的整装、《挑滑车》中高宠出征前的准备,均通过起霸凸显人物的使命感与威慑力,舞台布置虽简洁(通常仅设桌椅象征点将台),但演员的身段、眼神与服饰道具的配合,足以营造出“千军万马待出征”的肃杀氛围,靠旗的金线绣纹、靠甲的金属反光、髯口的黑白相间,在灯光下形成强烈的视觉冲击,而锣鼓经“急急风”“四击头”的密集节奏,则进一步强化了紧张感。

起霸的艺术价值在于“程式化”与“人物化”的统一,其固定的动作框架是“程式”,演员需在规范中注入人物个性:关羽的起霸需显“忠义”之威,动作凝重,眼神中透着坚定;吕布的起霸则突出“傲气”,步伐轻佻,眼神睥睨,这种“有法度,无定法”的表演,既能让观众通过熟悉动作快速理解人物身份,又能通过细节差异感受角色性格,体现了京剧“以形传神”的美学追求。

相关问答FAQs

Q1:京剧起霸和“亮相”有什么区别?

A1:起霸与亮相虽同属程式化动作,但功能和范围不同,起霸是一套完整的“整装”过程,包含多个连贯动作(如整冠、束带等),时长约1-2分钟,侧重展现人物“准备战斗”前的状态;亮相则是动作结束后的瞬间定格,通常只有几秒,通过眼神、身姿的“静”态突出人物此刻的精神气质,简单说,起霸是“过程”,亮相是“结果”,起霸的最后一帧即为亮相。

Q2:京剧演员练习起霸为何需要长时间苦功?

A2:起霸对演员的“腰、腿、肩、颈”等身体部位要求极高,需做到“稳、准、狠”,靠旗的重量(通常2-3斤)要求演员提甲时手臂发力但肩膀不能晃动;亮相时需丁字步站稳,膝盖不弯,大腿肌肉持续发力;眼神需从“散”到“聚”,瞬间传递人物情绪,动作需与锣鼓经严丝合缝,节奏快慢差一秒就会破坏气场,演员需经数年基本功训练(如耗腿、踢腿、腰功),才能做到“形神兼备”,让起霸既有视觉美感,又有人物灵魂。