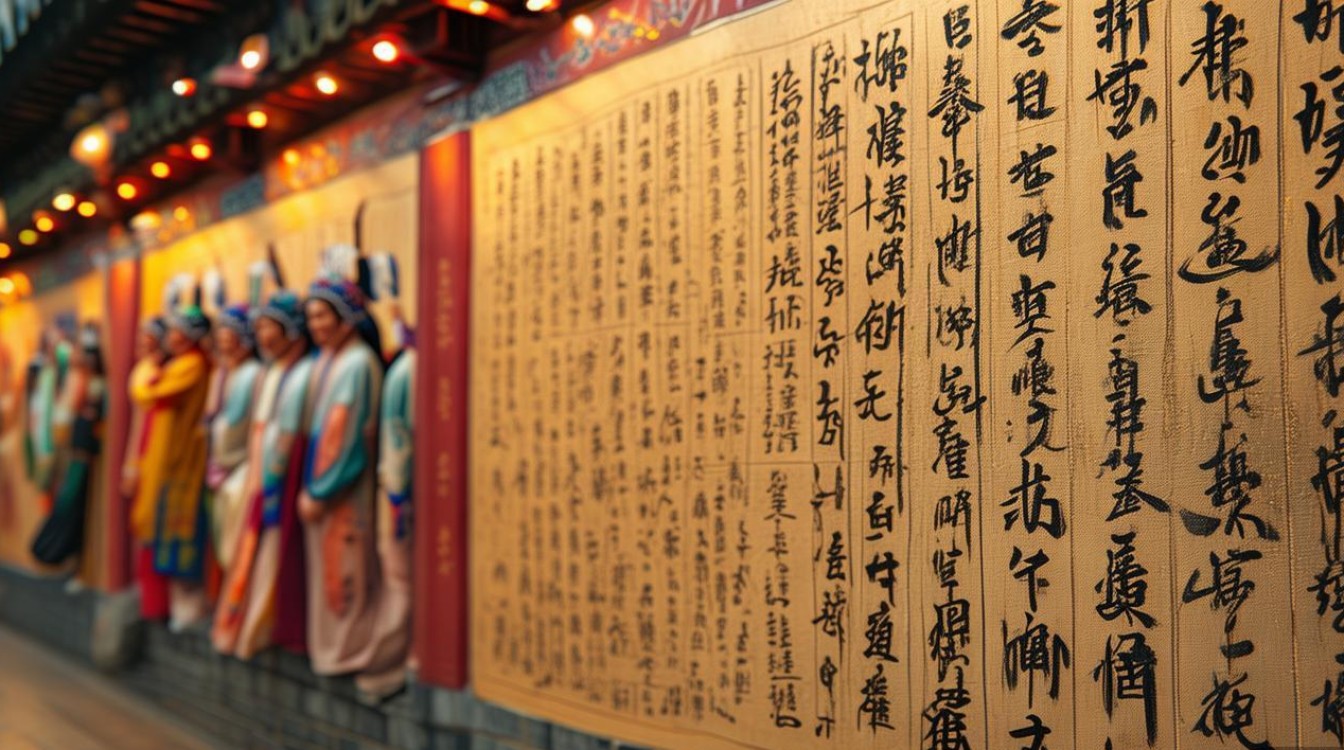

河南豫剧《墙头记》下集延续了上集张木匠被不孝子大乖、二乖赶出家门的悲剧,剧情在邻里相助与人性挣扎中走向高潮,最终以“假死”计策唤醒孝心,完成对家庭伦理的深刻反思。

下集开篇,张木匠被两个儿子轮流“赡养”却受尽冷眼:大乖家嫌他“吃得多”,只给冷饭剩羹;二乖家把他当“累赘”,让他睡猪圈漏风的墙角,一日大雪,张木匠蜷缩在两家院墙之间的墙角,冻得瑟瑟发抖,隔着墙头喊“大乖、二乖,爹冷啊”,回应他的却是大媳妇的咒骂和二媳妇的关门,邻居王银匠和李四嫂看在眼里,气在心里,多次上门劝说,却被儿媳们以“爹自己愿意出去溜达”搪塞,张木匠心灰意冷,想到自己辛苦拉扯大儿子,如今却落得如此下场,不禁老泪纵横,萌生了轻生的念头,被王银匠及时发现劝下。

王银匠是个热心肠的银匠,和李四嫂商量后,决定帮张木匠“教训”两个不孝子,李四嫂提议:“不如让大伯装死,看他们俩还管不管!”张木匠起初犹豫,怕计策不成反受其辱,但在王银匠的鼓励下,决定放手一搏,二人设计好“假死”的戏码:王银匠四处散播“张木匠病重快不行了”的消息,李四嫂则帮张木匠准备“后事”——用草席裹成“人形”,放在墙角,又找来一块破木板当“棺材”。

消息很快传到大乖、二乖耳中,两人起初并不在意,甚至私下算计:“爹死了,遗产怎么分?”直到听说“王银匠要帮大伯办丧事,费用得平摊”,两人才着急起来,大乖怕出钱,二乖怕惹麻烦,约定好“谁去谁出钱,谁不去谁不出钱”,互相推诿,王银匠见状,故意大声说:“既然你们都不管,那我和李四嫂帮大伯入殓,将来遗产可就归我们了!”这话戳中了兄弟俩的痛处——他们最惦记的就是爹留下的那三间瓦房和些许积蓄。

大乖和二乖乖忙赶到墙头,见“爹”直挺挺躺着,草席上还沾着“血迹”(其实是李四嫂用红墨水涂的),顿时慌了神,两人开始互相指责:“你为啥不早来看爹?”“你才是亲生的,该你管!”推搡间,张木匠突然从草席里坐起来,怒斥:“我没死,看得清清楚楚!你们俩平时不管爹,爹死了倒想起争家产了?”兄弟俩顿时傻了眼,围观的邻居们纷纷指责:“你们还是人吗?亲爹都不要!”“养儿防老,你们这是养儿害老啊!”

在众人的谴责下,大乖、二乖羞愧难当,跪在地上给爹磕头认错,张木匠看着儿子们流泪,心里五味杂陈,叹道:“爹不怪你们,是爹没教好你们,从今往后,要好好过日子,互相关心,别再让邻居看笑话了。”王银匠和李四嫂也趁机劝解:“兄弟要和睦,才能把日子过红火。”大乖、二乖把爹接回家中,轮流赡养,一家人终于重归于好。

通过“假死”这一戏剧性情节,《墙头记》下集深刻揭露了封建家庭中“养儿防老”观念的扭曲,也展现了邻里温情对人性冷漠的救赎,剧中的张木匠是无数底层老人的缩影,他的遭遇让人心疼,而最终的团圆则寄托了人们对孝道回归的期盼。

| 人物 | 身份 | 下集主要行为 |

|---|---|---|

| 张木匠 | 被虐待的父亲 | 忍受儿子冷眼,与王银匠、李四嫂合谋“假死”,最终唤醒儿子孝心,被接回家赡养。 |

| 大乖 | 长子 | 刻薄自私,虐待父亲,听闻“假死”后争遗产,被揭穿后认错。 |

| 二乖 | 次子 | 自私冷漠,与大哥互相推诿,同样因遗产暴露本性,最终悔改。 |

| 王银匠 | 邻居 | 热心肠,帮助张木匠设计“假死”计策,在众人面前揭露兄弟俩自私本性,促成和解。 |

| 李四嫂 | 邻居 | 心地善良,协助张木匠准备“后事”,参与计策,并在现场指责不孝子,推动剧情发展。 |

FAQs

问题1:《墙头记》下集中张木匠“装死”这一情节有何深意?

解答:“装死”是全剧的核心转折点,既是张木匠对不孝子的“终极教训”,也是剧作家对封建孝道观念的深刻反思,这一情节通过“假死”的戏剧张力,彻底撕开了大乖、二乖“争遗产”的虚伪面具,让他们的自私本性在众目睽睽之下暴露无遗。“假死”也象征着张木匠对“被抛弃”命运的反抗——他不再被动忍受,而是主动出击,用“死亡”的假象唤醒儿子对“孝”的重新认知,这种设计既符合民间“以毒攻毒”的智慧,也强化了作品的讽刺效果,让观众在荒诞中感受到现实的沉重。

问题2:剧中邻居角色(如王银匠、李四嫂)的作用是什么?

解答:邻居角色在《墙头记》下集中是重要的“功能性”和“象征性”存在,从功能上看,他们是张木匠困境中的“拯救者”:王银匠出谋划策,李四嫂动手相助,两人共同推动了“假死”计策的实施,没有他们的帮助,张木匠可能无法反抗儿子们的虐待,从象征意义看,邻居们代表了传统社会中的“民间良知”与“道德共同体”:他们不仅同情张木匠的遭遇,更敢于站出来指责不孝行为,形成对大乖、二乖的舆论压力,最终促成家庭和解,他们的存在,既弥补了张木匠的家庭支持缺失,也体现了“远亲不如近邻”的传统美德,与冷漠的家庭成员形成鲜明对比,强化了作品对“孝道”与“人情”的呼唤。