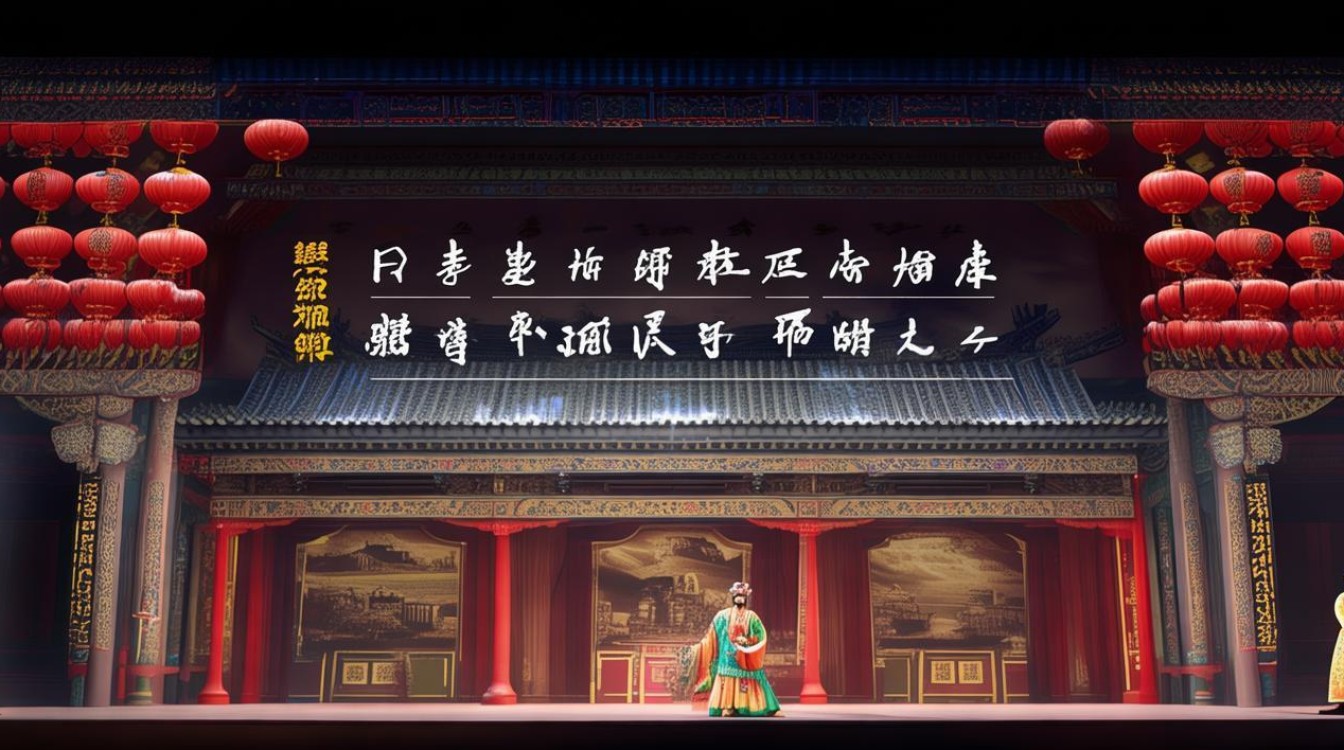

京剧《打神告庙》是传统剧目《烂柯山》中的经典折子戏,以崔氏这一复杂人物为核心,通过极具张力的台词展现其从愤怒控诉到悔恨绝望的心理历程,全剧台词以口语化与韵白结合的方式,既贴合京剧“以歌舞演故事”的艺术特征,又深刻揭示了人物在命运捉弄下的悲怆与偏执,成为传统戏曲中“悲情戏”的代表性文本。

与情感脉络

《打神告庙》的剧情围绕崔氏被丈夫朱买臣休弃后,在神庙中的忏悔与爆发展开,其台词可划分为三个情感递进的阶段,每一阶段的语言都精准服务于人物塑造与戏剧冲突。

第一阶段:庙前初至,愤怒与质疑

崔氏踏入神庙时,台词充满对命运不公的控诉:“神鬼神鬼,无灵无灵!我崔氏一生不做好事,不该打你神像,不该骂你神灵!”开篇“无灵无灵”的重复,既是对神灵的质问,也是对自身遭遇的愤懑——她曾因嫌贫爱富逼朱买臣写下休书,如今朱买臣高中回乡,她却沦为笑柄,这种“报应应验在自己身上”的荒诞感,让她将矛头转向曾寄托信仰的神像,此时的语言短促有力,带着京白的口语化特点,如“不该打你”“不该骂你”,看似忏悔,实则暗含“若你有灵,为何让我落得如此下场”的潜台词,愤怒与委屈交织。

第二阶段:回忆过往,悔恨与自责

随着情绪深入,崔氏的台词转向对过往的追悔,语言节奏放缓,韵白比重增加:“想当年朱买臣,寒窑苦读,我崔氏非但不帮,反将他赶出门外,如今他高官得做,妻妾成群,我崔氏却落得这般下场!”“寒窑苦读”“高官得做”形成鲜明对比,语言中既有对朱买臣的愧疚,也有对自身虚荣的痛斥,此时的台词不再是简单的发泄,而是带有自我剖白的深度,如“我崔氏不该嫌贫爱富,不该忘恩负义”,每一句都像是对过去的鞭笞,悔恨的情绪层层递进,为后续的“打神”行为埋下伏笔。

第三阶段:绝望爆发,悲怆与决绝

当悔恨无法平息内心的痛苦,崔氏将愤怒转向神像,台词达到全剧高潮:“罢罢罢!这世道不公,这神灵无眼,我崔氏不如一死,以了此生!”“罢罢罢”的重复,是彻底的绝望;“打神”时的动作配合台词“神啊神啊,你若有灵,就收了我这条命吧!”,语言从质问转向祈求,却又在祈求中带着毁灭性的决绝,此时的台词不再有逻辑的连贯,而是碎片化的悲鸣,如“我死之后,有何脸面去见列祖列宗”,将人物的悲剧性推向顶点——她既无法面对过去的自己,也无法接受现实的残酷,最终以生命为代价完成对命运的控诉。

台词的艺术特色

《打神告庙》的台词之所以动人,在于其“情动于中而形于言”的真实感,以及与京剧表演艺术的深度融合。

语言风格:口语化与韵白的结合

崔氏的台词既有京白的通俗直白,如“我崔氏一生不做好事”,便于表达激烈情绪;又有韵白的韵律美,如“想当年朱买臣,寒窑苦读”,通过声调的起伏增强叙事的感染力,这种“俗不伤雅,雅不离俗”的语言风格,既贴近市井人物的身份,又符合京剧“歌舞演故事”的审美需求,使人物情感在“唱念做打”中得以立体呈现。

情感张力:从“控诉”到“毁灭”的递进

台词的情感脉络清晰可见:从对神灵的质疑(“无灵无灵”),到对过往的悔恨(“不该嫌贫爱富”),再到对命运的绝望(“不如一死”),每一阶段的台词都像一把利刃,层层剥开人物的内心世界,这种递进式的情感表达,不仅推动了剧情发展,更让观众在共情中感受到封建社会中女性的悲剧命运——她们的命运往往被“三从四德”与“夫荣妻贵”的观念裹挟,一旦偏离社会规范,便万劫不复。

戏剧功能:推动情节与塑造人物的双重作用

台词不仅是人物情感的载体,更是戏剧冲突的催化剂。“打神”行为前的台词铺垫,让观众理解其行为的合理性——她打毁的不仅是神像,更是对命运的反抗;她祈求的不仅是死亡,更是对解脱的渴望,通过台词,崔氏的形象不再是简单的“嫌贫爱富”的负面角色,而是一个在虚荣与悔恨中挣扎的复杂个体,这种人物塑造的深度,正是《打神告庙》历久弥新的关键。

相关问答FAQs

Q1:《打神告庙》中崔氏的台词为何以“神鬼”为核心意象?

A1:“神鬼”是崔氏情感投射的重要载体,在传统社会中,神灵是“善恶有报”的象征,崔氏最初依赖神灵寄托信仰(如祈求婚姻美满),但当命运反转(被休弃、遭嘲笑),她便将对不公的愤怒转向神灵,质问其“无灵”,这一意象既反映了她信仰的崩塌,也暗示了封建社会中女性对命运掌控权的缺失——她们无法反抗社会规则,只能将希望寄托于虚无的神灵,而当神灵也无法拯救她们时,便走向绝望。

Q2:京剧《打神告庙》的台词如何体现传统戏曲的“悲情”美学?

A2:其“悲情”美学主要体现在三个方面:一是“情”的真切,台词直指人物内心的悔恨与绝望,没有刻意煽情,却能让观众感受到“切肤之痛”;二是“境”的典型,神庙这一场景既是人物忏悔的场所,也是命运隐喻的舞台(神灵本该主持公道,却对悲剧视而不见);三是“理”的深刻,通过崔氏的悲剧,揭示了封建伦理对女性的压迫,以及虚荣、自私等人性弱点带来的毁灭性后果,这种“个人悲剧”与“社会悲剧”的结合,使“悲情”超越个体,具有普遍意义。