京剧《舌战群儒》取材于《三国演义》第四十三回“诸葛亮舌战群儒,鲁子敬力排众议”,是传统京剧中以“文戏”著称的经典剧目,全剧以孙刘联合抗曹为背景,集中展现诸葛亮出使东吴时,面对江东群儒的诘难,凭借超凡智慧与雄辩口才,力挫主降派,坚定孙权抗曹决心的过程,堪称京剧舞台上“智辩”艺术的巅峰之作。

剧情发生于东汉末年,曹操基本统一北方后,率八十万大军南下,兵锋直指江东,东吴内部震动,以张昭为首的众谋士力主投降,认为曹操势大不可敌;鲁肃则主张联合刘备共抗强敌,力荐诸葛亮出使东吴说服孙权,诸葛亮临危受命,带着刘备的求援信抵达柴桑,与江东群儒展开了一场关乎天下格局的“辩论战”,全剧没有激烈的武打场面,却通过紧凑的对话、鲜明的人物交锋和富有张力的节奏,将一场“文战”演绎得惊心动魄。

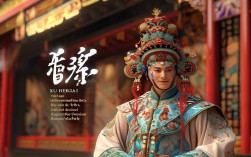

剧中核心人物诸葛亮的塑造尤为成功,他羽扇纶巾,从容不迫,面对群儒的轮番诘难,不卑不亢,引经据典,以“儒”之道反制“儒”之论,江东群儒则各具特色:张昭作为东吴第一谋士,率先发难,以“刘备新败、兵微将寡”为由,指责诸葛亮“无能”;虞翻、步骘等则从“汉室倾颓、天数已尽”的角度动摇军心;薛综更是直言“曹公乃天命所归”,试图瓦解诸葛亮的信念,诸葛亮针对每个人的论点,或以“时势”反驳,或以“大义”质问,或以“利害”分析,层层递进,最终以“曹操名为汉相,实为汉贼”的定性,以及“江东地势险要、人心可用”的激励,彻底击溃主降派,让孙权最终下定联合刘备抗曹的决心。

全剧的核心冲突集中在“舌战”环节,这一部分通过多个回合的辩论,展现了诸葛亮“辩才无碍”的形象,在与张昭的交锋中,他先以“刘备仁义”为盾,再以“曹操挟天子以令诸侯”为矛,指出张昭等人“只知保身,不知忠义”;面对虞翻“曹操兵多将广,江东难以抵挡”的质疑,他以“兵不在多,在于精;将不在勇,在于谋”回应,并以田横五百士守义的故事反讽群儒;对薛综的“天数”论,他厉声斥责:“薛敬文安敢出此无父无君之言!”言辞铿锵,正气凛然,这些对话不仅推动剧情发展,更塑造了诸葛亮“智绝”与“忠义”兼具的立体形象,同时揭示了东吴群儒或怯懦或投机的性格特点。

京剧《舌战群儒》的艺术特色在于其“以歌舞演故事”的写意性,剧中没有复杂的布景,主要通过演员的念白、唱腔和身段展现情节,诸葛亮的念白抑扬顿挫,富有韵律感,既有文人的儒雅,又有辩士的锋芒;群儒的念白则各具身份,张昭的沉稳、虞翻的急切、薛综的谄媚,通过语气、节奏的差异表现得淋漓尽致,唱腔设计上,诸葛亮的核心唱段多以西皮流水、西皮导板为主,节奏明快,气势磅礴,如“借东风”虽非本剧核心唱段,但类似“西皮流水”的唱腔常被用于表现其运筹帷幄的自信;群儒的唱腔则以原板、散板为主,凸显其犹豫或激愤的情绪,身段方面,诸葛亮的“摇羽扇”“甩水袖”等动作,既符合文人身份,又通过幅度、速度的变化传递其内心的从容与坚定;群儒则通过“捋髯”“背手”“顿足”等动作,展现其不同状态下的心理活动。

从文化内涵看,《舌战群儒》不仅是一场智谋的较量,更是“忠义”与“投降”的价值观碰撞,诸葛亮代表的“联合抗曹”,是维护汉室正统、抵御强权的正义之举;群儒的“主降”则体现了乱世中士大夫的懦弱与投机,剧中通过诸葛亮的“舌战”,宣扬了“天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀,以及“以弱胜强、以智取胜”的东方智慧,至今仍具有深刻的现实意义。

为更直观展现“舌战”环节的交锋逻辑,现将主要辩论回合整理如下:

| 辩论对象 | 核心论点 | 诸葛亮反驳策略 | 戏剧效果 |

|---|---|---|---|

| 张昭 | 刘备新败、兵微将寡,诸葛亮无能辅佐 | 以“刘备仁义”“暂避锋芒”为盾,斥责张昭“保身忘义” | 揭示主降派本质,奠定辩论基调 |

| 虞翻 | 曹操势大,江东难以抵挡 | 以“兵不在多,在精”“田横守义”反讽,强调人心可用 | 激发江东士族的自尊心与斗志 |

| 薛综 | 汉室倾颓,曹操乃天命所归 | 厉声斥责“无父无君”,强调“忠义”高于“天数” | 以道德制高点压倒对方,展现正气 |

| 朱治 | 曹操百万之众,东吴兵少将寡 | 以“韩信背水一战”“刘备以少胜多”为例,论证“智胜于力” | 用历史典故增强说服力,动摇群儒信心 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《舌战群儒》中诸葛亮的“羽扇纶巾”形象有何象征意义?

A1:“羽扇纶巾”是诸葛亮在京剧中的经典扮相,具有多重象征意义,羽扇象征其“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的智慧,摇扇的动作既表现其从容不迫的气度,也暗示其在辩论中“以柔克刚”的策略;纶巾(古代文人的头巾)则体现其“文人谋士”的身份,区别于武将的威猛,突出其“以理服人”的辩才特点,整体形象通过服饰与身段的结合,塑造了一个兼具儒雅、智慧与忠义的“智绝”形象,成为京剧舞台上的经典符号。

Q2:为何《舌战群儒》能成为京剧文戏的经典?其核心魅力是什么?

A2:《舌战群儒》的核心魅力在于“以对话塑造人物,以智谋推动剧情”,全剧无激烈武打,却通过“唇枪舌剑”的交锋,将诸葛亮、张昭等人物的性格、立场展现得淋漓尽致,形成强烈的戏剧冲突,其台词既有文言的典雅(如引经据典),又有口语的生动(如反诘、讽刺),兼具文学性与观赏性,京剧“唱念做打”的表演在本剧中得到充分体现:念白的韵律感、唱腔的节奏变化、身段的写意表达,共同构成“文戏武唱”的艺术张力,让观众在智慧较量的享受中感受传统文化的魅力,因而成为久演不衰的经典剧目。