豫剧,作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和深厚的人文底蕴,成为中华民族戏曲艺术的重要代表,在豫剧的丰富文化体系中,“索文化”是一个独具特色的精神内核,它凝聚着河南人民对生活的热爱、对正义的坚守和对理想的追求,而“会都全场”则是对豫剧艺术完整呈现形式的一种生动描述,它不仅指一场演出的完整性,更象征着豫剧文化从历史深处走来,在舞台上绽放光彩的全过程,本文将从豫剧索文化的内涵、表现形态,以及“会都全场”的演出场景与文化意义三个维度,展开详细阐述。

豫剧索文化的内涵与精神内核

“索文化”在豫剧中的“索”,并非简单的“索取”,而是蕴含着“探索、索求、索义”的多重意蕴,它深深植根于中原文化的土壤,反映了河南人民在长期生产生活中形成的价值观念和精神追求。

从“探索”层面看,豫剧索文化体现为对生活本质的追问与对人性深度的挖掘,豫剧剧目多取材于历史故事、民间传说和现实生活,无论是《花木兰》中替父从军的壮举,还是《穆桂英挂帅》中“我不挂帅谁挂帅”的豪情,都体现了对个体价值与社会责任的探索,演员通过唱腔的抑扬顿挫、身段的一招一式,将人物内心的挣扎与抉择展现得淋漓尽致,让观众在观戏中感受人性的复杂与生命的力量。

从“索求”层面看,索文化表现为对美好生活的向往与对公平正义的渴望,豫剧经典剧目如《秦香莲》《卷席筒》等,都以“清官断案”“善恶有报”为主题,通过弱者对正义的索求,折射出底层民众对理想社会的向往,秦香莲》中秦香莲携子上京寻夫,面对陈世美的背弃与权贵的压迫,她不屈不挠地“索”要公道,最终包拯秉公执法,彰显了“善有善报,恶有恶报”的朴素价值观,这种对正义的索求,成为豫剧打动人心的关键力量。

从“索义”层面看,索文化更升华为对家国大义的坚守与对民族精神的传承,豫剧中的“义”既包括兄弟情义、夫妻情义,更包括民族大义。《岳母刺字》中岳母“精忠报国”的嘱托,《杨家将》中杨家将满门忠烈的赤诚,都是对“义”的最高诠释,这种“索义”精神,通过豫剧的舞台演绎,成为激励一代代河南人砥砺前行的精神动力。

豫剧索文化的表现形态与艺术特色

豫剧索文化并非抽象的概念,而是通过具体的剧目、唱腔、表演等艺术形态得以生动呈现,形成了独具特色的艺术风格。

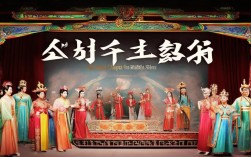

在剧目选择上,豫剧索文化多通过“大戏”“全本戏”来集中展现,这与“会都全场”的演出形式高度契合。“会都全场”指的是一场完整的豫剧演出,通常包含“开场戏”“正本戏”“压轴戏”三个部分,从铺垫到高潮再到收尾,完整呈现一个故事或多个相关故事,让观众沉浸其中,感受索文化的层层递进,一场以“忠义”为主题的“会都全场”演出,可能以《辕门斩子》开场,展现杨六郎执法如山的刚正;以《穆桂英挂帅》正本,演绎穆桂英以国为家的大义;最后以《杨八姐游春》收尾,传递杨家将满门忠烈的传承,形成“忠义”主题的闭环。

在唱腔设计上,豫剧索文化通过“豫东调”“豫西调”等不同声腔的融合,表达人物复杂的情感,表现人物对正义的索求时,多采用高亢激越的“豫东调”,如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”,以明亮的嗓音和有力的节奏,展现花木兰对女性价值的坚定探索;而在表现人物内心的悲情时,则多用深沉婉转的“豫西调”,如《秦香莲》中“见皇姑把我的苦胆说破”,通过低回的唱腔和细腻的拖腔,传递秦香莲走投无路的悲愤与对公道的索求,这种声腔与情感的精准结合,使索文化的表达更具感染力。

在表演程式上,豫剧索文化注重“以形传神”,通过虚拟化的动作和程式化的表演,让观众直观感受人物的精神世界,在“索夫”“寻子”等情节中,演员通过“趟马”“圆场”等身段,表现人物长途跋涉的艰辛;通过“甩袖”“跺脚”等细节,传递人物内心的焦虑与期盼,这种“虚实结合”的表演,既保留了戏曲艺术的程式美,又让观众在想象中与人物共情,深刻体会索文化的情感张力。

“会都全场”:豫剧索文化的舞台呈现与文化意义

“会都全场”作为豫剧演出的传统形式,不仅是艺术呈现的完整性,更是索文化传承与传播的重要载体,在一场“会都全场”的演出中,从舞台布置到演员表演,从观众互动到文化氛围,都体现着索文化的深刻内涵。

从舞台呈现看,“会都全场”的舞台布置讲究“写意”与“象征”,通过简单的布景和道具,营造与索文化主题相符的氛围,演出《穆桂英挂帅》时,舞台上可能仅设帅帐、战旗等元素,却通过演员的表演和灯光的配合,展现千军万马的气势和穆桂英的英姿勃发;而在演出《秦香莲》时,则以素雅的布景和冷色调的灯光,凸显秦香莲的悲情与对正义的索求,这种“以简驭繁”的舞台设计,让观众将注意力集中在人物情感和故事内核上,更好地感受索文化的力量。

从观众互动看,“会都全场”的演出往往伴随着观众的“叫好”“落泪”等情感共鸣,这种互动是索文化“活态传承”的关键,在河南乡村的庙会、城市的文化广场,“会都全场”的演出常常吸引数千名观众,他们随着剧情的发展时而屏息凝神,时而拍手叫好,当秦香莲的冤屈得到昭雪时,观众会自发鼓掌;当花木兰凯旋归家时,观众会欢呼雀跃,这种情感的共鸣,让索文化从舞台走向生活,成为观众共同的精神记忆。

从文化意义看,“会都全场”的演出不仅是艺术享受,更是对索文化的当代诠释与传播,在新时代,豫剧索文化被赋予新的内涵,焦裕禄》中对人民幸福的索求,《村官李天成》中对乡村振兴的探索,都是索文化在当代的生动体现,通过“会都全场”的演出,这些新编剧目将传统索文化与时代精神相结合,让年轻一代在观戏中理解传统文化的价值,增强文化自信。

豫剧索文化主题剧目及核心内涵(示例)

| 剧目名称 | 类型 | 核心索文化主题 | 经典唱段举例 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 历史剧 | 对女性价值与家国大义的索求 | “刘大哥讲话理太偏”“谁说女子不如男” |

| 《穆桂英挂帅》 | 历史剧 | 对责任担当与民族精神的索求 | “我不挂帅谁挂帅”“捧印” |

| 《秦香莲》 | 社会伦理剧 | 对公平正义与生存尊严的索求 | “见皇姑把我的苦胆说破”“杀庙” |

| 《朝阳沟》 | 现代剧 | 对劳动价值与时代变迁的索求 | “祖国的大地春光好”“咱们说说知心话” |

相关问答FAQs

问:豫剧索文化中的“索”与“索取”有何区别?它如何体现河南人民的精神特质?

答:豫剧索文化中的“索”并非“索取”,而是“探索、索求、索义”的统一,它强调对生活本质的追问、对公平正义的渴望和对家国大义的坚守,这种“索”不是被动接受,而是主动追求,体现了河南人民坚韧不拔、自强不息的精神特质,面对压迫不屈服(秦香莲),面对困难不退缩(花木兰),面对责任不推诿(穆桂英),正是这种“索”的精神,让河南人民在历史长河中始终保持对理想的追求和对生活的热爱。

问:“会都全场”的演出形式在当代豫剧传承中有什么作用?如何吸引年轻观众?

答:“会都全场”的演出形式通过完整的故事呈现、丰富的情感表达和沉浸式的舞台体验,为观众提供了系统的文化认知,是豫剧索文化传承的重要载体,在当代,要吸引年轻观众,需在保持传统精髓的基础上进行创新:一是融入现代科技,如通过LED屏、全息投影等增强舞台视觉效果;二是挖掘当代题材,创作反映现实生活的新编剧目,让索文化与时代共鸣;三是创新互动形式,如开设“豫剧体验课”“线上直播互动”,让年轻观众从“观戏”变为“参与”,感受豫剧艺术的魅力。