豫剧现代戏《风流汉》作为新时代豫剧创作的代表性作品,以乡村振兴为时代背景,聚焦农村改革浪潮中普通人的精神成长与命运变迁,通过鲜活的人物塑造与浓郁的乡土气息,展现了中国农民在时代变革中的“风流”品格——非传统意义上的轻浮浪荡,而是敢想敢干的魄力、情系乡土的担当与开拓创新的智慧,为豫剧现代戏的发展注入了新的活力。

剧情梗概:乡土中国的“破茧”故事

故事发生在豫中平原的“柳河村”,主人公刘汉曾是村里“不安分”的年轻人,早年外出打工,因头脑灵活、敢闯敢试,在城里积累了资金和经验,当乡村振兴的号角吹响,他毅然返乡,决心打破柳河村“守着一亩三分地过穷日子”的僵局,带领村民发展特色农业,他的“野心”遭遇了重重阻力:老一辈村民认为“种地就得靠天吃饭”,质疑他“搞花样”不靠谱;妻子王秀兰担心风险,劝他“安稳过日子”;村干部老支书虽认可他的热情,却担忧政策风险与村民矛盾,刘汉没有退缩,他挨家挨户做工作,用数据说服村民入股合作社,引进新品种、改良土壤,甚至顶着压力与电商平台合作,让柳河村的“土特产”走出大山,过程中,他经历了合作社资金断裂、自然灾害减产、竞争对手打压等挫折,也收获了村民从怀疑到信任、从旁观到参与的转变,柳河村不仅实现了人均收入翻番,更打造出“生态农业+乡村旅游”的特色品牌,刘汉也从“闯荡的浪子”变成了村民心中的“风流能人”。

人物塑造:“风流”内核的多维解读

剧中人物形象立体饱满,“风流”并非单一标签,而是时代赋予农民的新特质,通过主要角色的性格碰撞得以凸显:

| 角色 | 身份 | 性格特点 | “风流”体现 |

|---|---|---|---|

| 刘汉 | 返乡创业农民 | 敢想敢干、认准目标不回头,外冷内热,对土地有深厚感情 | 不满足于“面朝黄土背朝天”,用市场思维激活乡土资源;敢于打破传统,却始终坚守“带富乡亲”的初心 |

| 王秀兰 | 刘汉妻子 | 勤劳朴实、起初保守,后成为丈夫最坚定的支持者 | 从“拖后腿”到“顶半边天”,体现传统农民在时代浪潮中的观念蜕变,她的“风流”是隐忍与包容 |

| 老支书 | 村干部 | 求稳务实、爱惜村民,起初对刘汉的“新花样”持怀疑态度 | 最终用“老干部的经验”配合“新青年的闯劲”,展现基层干部的“风流”是责任与担当的平衡 |

| 二赖子 | 村民 | 游手好闲、嫉妒心强,多次阻挠合作社发展 | 反面衬托刘汉的正直与坚韧,其“不风流”恰恰是改革需要摒弃的守旧心态 |

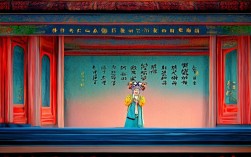

艺术特色:传统戏曲与现代生活的融合

作为豫剧现代戏,《风流汉》在保留豫剧高亢激昂、生活化唱腔的基础上,大胆创新艺术表达:

- 唱腔设计:将传统【二八板】【慢板】与现代流行音乐元素结合,如刘汉动员村民时,唱词用“互联网+农业”“订单种植”等新词汇,却依然保持豫剧“吐字清晰、行腔流畅”的特点,既接地气又富时代感;

- 舞台呈现:采用写实与写意结合的布景,既有金黄的麦田、现代化的农业大棚等实景,也有通过灯光投影展现电商直播、物流运输等虚拟场景,突破传统戏曲“一桌二椅”的局限,增强视觉冲击力;

- 表演细节:演员通过方言念白、肢体动作(如刘汉查看农作物时的蹲姿、与村民争执时的拍桌)还原农村生活场景,让角色更具烟火气,拉近与观众的距离。

时代价值:乡村振兴的精神镜像

《风流汉》不仅是一个创业故事,更是中国农村改革的缩影,它通过刘汉的“风流”,展现了新时代农民从“被动生存”到“主动发展”的意识觉醒,传递了“幸福是奋斗出来”的价值观,剧中“合作社”“电商助农”等情节,呼应了国家乡村振兴战略,让观众看到传统农业在创新中焕发的生机,它打破了“农民=保守”的刻板印象,塑造了有智慧、有担当、有情怀的新农民形象,为戏曲如何讲好中国故事、反映时代精神提供了范本。

相关问答FAQs

Q1:《风流汉》中的“风流”与传统戏曲中贬义的“风流浪子”有何本质区别?

A1:区别在于内涵的升华,传统戏曲中的“风流浪子”多指行为放荡、不务正业(如《金瓶梅》中的西门庆),而《风流汉》的“风流”是褒义词,指主人公敢为人先的开拓精神、情系乡土的家国情怀和与时俱进的创新意识,刘汉的“风流”不是脱离群众的“个人秀”,而是带领村民共富的“集体行动”,体现了新时代农民的“风流”品格——有担当、有智慧、有温度。

Q2:豫剧现代戏《风流汉》在艺术创新上如何平衡“传统”与“现代”?

A2:该剧在“守正”与“创新”间找到了平衡点:“守正”体现在坚守豫剧的核心艺术特质,如以唱腔塑造人物、用方言增强生活气息、保留戏曲程式化的表演手法;“创新”则体现在题材选择(乡村振兴)、舞台技术(多媒体投影)、叙事节奏(快节奏冲突与温情并存)等方面,刘汉的唱段既有豫剧特有的“脑后音”高腔,也融入了流行音乐的旋律线条,既保留了豫剧的“根”,又让观众感受到现代生活的“新”,实现了传统戏曲与时代审美的无缝对接。