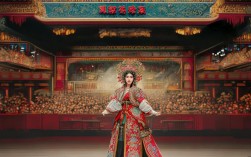

豫剧作为中原大地的代表性剧种,以其高亢激越、质朴豪放的唱腔闻名于世,而其伴奏音乐则是塑造人物、渲染氛围、推动剧情的重要载体。《三娘教子》作为豫剧传统经典剧目,讲述了明代三娘王春娥含辛茹苦抚养义子薛倚哥,最终使其成才的家庭伦理故事,其中纯伴奏段落虽无唱词,却通过器乐的巧妙编排,将人物的悲欢离合、剧情的跌宕起伏展现得淋漓尽致,成为豫剧音乐艺术的精华所在。

豫剧伴奏分为文场与武场两大部分,文场以管弦乐为主,武场以打击乐为核,二者相辅相成,共同构建起丰富的音响世界,在《三娘教子》的纯伴奏中,乐器的配置与运用极具地域特色和剧种辨识度,文场中,板胡是当之无愧的“主心骨”,其高亢明亮的音色如同豫剧的“灵魂”,既能拉出慷慨激昂的“大滑音”,奏出如泣如诉的“吟揉音”,也能通过顿挫分明的“弓法”刻画人物内心的波澜;二胡则以柔和的音色辅助板胡,常在抒情段落中担任“旋律副线”,尤其在表现三娘的悲苦与慈爱时,通过连绵不断的长弓和细腻的换把,将隐忍的情感娓娓道来;笛子与笙则点缀其间,笛子的清脆与笙的和谐,为伴奏增添了一抹亮色,如在倚哥成才后的喜悦段落,笛子跳跃的旋律如同少年意气,笙的和音则烘托出团圆的温馨,武场中,板鼓是“指挥中枢”,通过鼓点的疏密、轻重变化掌控节奏的快慢与情绪的起伏,如在三娘教子时的严厉段落,板鼓急促的“快垛板”配合铙钹的“铛铛”声,营造出紧张压抑的氛围;而大锣、小锣、手镲等打击乐,则通过“击、打、弹、挑”等技法,模拟生活中的声响(如更鼓、脚步声)或强化戏剧冲突(如争吵、顿悟),使音乐更具画面感和冲击力。

《三娘教子》的剧情以“苦”与“教”为核心,纯伴奏在不同场景中精准传递了情感张力,在“机房织布”经典段落中,三娘独守空房,既要抚养幼子,又要承受大娘、二娘的冷眼,此时的纯伴奏以文场为主:板胡用中低音区拉出缓慢沉重的旋律,二胡以“垫弓”技法模拟织布机的“咔嗒”声,笛子偶尔吹出几缕短促的音调,如同窗外飘进的寒风,共同勾勒出三娘孤苦伶仃的处境,当剧情发展到“教子训夫”冲突高潮时,武场突然发力:板鼓由“慢板”转为“流水板”,锣鼓点密集如雨,大锣的“仓”与小锣的“台”交替响起,板胡则以“快弓”拉出高亢的顿音,既表现了三娘对倚哥顽皮的愤怒,也暗含了她对丈夫薛保的失望与无奈,而在“大团圆”结局处,音乐风格豁然开朗:板胡转为明亮的“上五音”,笛子与笙合奏出欢快的旋律,板鼓以“一板一眼”的稳健节奏推动,武场则以轻快的“小锣长锤”收尾,音乐如春风化雨,将历经磨难后的喜悦与温暖传递给观众。

豫剧纯伴奏《三娘教子》的魅力,不仅在于乐器的精妙配合,更在于其对“以乐叙事、以情动人”的追求,通过板胡的激昂、二胡的婉转、笛子的清越与锣鼓的铿锵,器乐“唱”出了人物的内心独白,“演”出了剧情的起承转合,让观众在无唱词的纯粹音乐中,依然能感受到豫剧艺术的深厚底蕴与情感力量,这种“无声胜有声”的艺术表达,正是中国传统戏曲“写意美学”的生动体现,也让《三娘教子》的故事跨越时空,持续引发观众的共鸣。

以下是相关问答FAQs:

Q1:豫剧纯伴奏《三娘教子》中最能体现豫剧特色的乐器是什么?

A1:板胡是豫剧纯伴奏中最具代表性的乐器,其音色高亢、穿透力强,擅长运用“滑音”“颤音”“顿弓”等技法,既可表现慷慨激昂的情绪,也能抒发如泣如诉的情感,被誉为“豫剧的魂”,在《三娘教子》中,板胡通过旋律的起伏变化,精准传递了三娘从悲苦到欣慰的心路历程,是豫剧“乡土气息”与“豪放品格”的核心载体。

Q2:纯伴奏版本与带唱段的版本在《三娘教子》中各有何艺术价值?

A2:纯伴奏版本侧重于器乐叙事与情感渲染,通过乐器的音色、节奏、和声等要素,以“音乐语言”独立展现剧情冲突与人物心理,为观众提供“留白式”的想象空间,凸显豫剧音乐的纯粹美感;带唱段的版本则以唱腔为核心,通过演员的“唱、念、做、打”直接塑造人物、传递情感,唱词与音乐的结合更具叙事性和感染力,二者相辅相成,共同构成了《三娘教子》完整的艺术表达。