濮阳豫剧团推出的郑板桥主演剧目,以清代“扬州八怪”之一郑板桥的生平为蓝本,通过豫剧这一地方戏曲形式,生动再现了这位艺术家兼清官的传奇人生,剧目不仅展现了郑板桥在书画艺术上的独特造诣,更深入刻画了他为官期间体恤民情、刚正不阿的人格魅力,为观众呈现了一场兼具历史厚重感与艺术感染力的舞台盛宴。

郑板桥名郑燮,字克柔,号板桥,江苏兴化人,曾先后任范县、潍县知县,在任期间,他始终以“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”为座右铭,推行轻徭薄赋、兴修水利等惠民政策,深得百姓爱戴,濮阳豫剧团的剧目选取了郑板桥生平中的关键片段,从青年时期习书画、悟人生,到中年入仕途、断奇案,再到晚年罢官归、寄情艺,以线性叙事串联起其人生轨迹,重点突出了“为民请命”与“艺术坚守”两大核心主题,剧中通过“开仓放粮”“智斗豪绅”“画竹明志”等经典桥段,将郑板桥的才情与风骨刻画得淋漓尽致,在“潍县抗灾”情节中,面对权威阻挠,郑板桥毅然开仓赈灾,一句“宁可丢官帽,不叫百姓哭”的唱词,以豫剧高亢激越的唱腔爆发,将人物内心的愤懑与坚定展现得入木三分。

演员在塑造郑板桥这一角色时,既注重历史人物的共性特征,又融入了豫剧表演的程式化表达,主演通过眼神的微妙变化传递人物的内心世界:面对百姓疾苦时的悲悯,面对权贵压迫时的刚毅,以及寄情书画时的超然,在身段设计上,融入了文人画的写意元素,如挥毫泼墨时的手势模仿,配合水袖的舒展,既展现了书画艺术的韵律美,又凸显了郑板桥“以书入画、以画载道”的艺术主张,唱腔方面,以豫剧祥符调为基础,融合了越剧的清婉与京剧的沉稳,形成独特的“板桥腔”,尤其在“难得糊涂”“吃亏是福”等哲理性唱段中,通过节奏的快慢变化,将人生智慧娓娓道来,让观众在欣赏戏曲的同时,也能感悟到传统文化的深刻内涵。

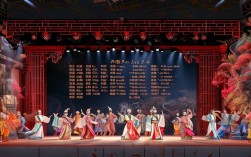

剧目的舞台美术设计也别具匠心,背景以水墨画风格为主,竹石、兰草等元素贯穿始终,既呼应了郑板桥“墨竹大师”的艺术身份,又营造出清雅脱俗的文人意境,服装上,郑板桥的官服与布衣形成鲜明对比,前者绣有补丁的细节暗喻其清贫为官,后者则凸显了归隐后的闲适自在,灯光运用上,以暖光表现与百姓的温情互动,冷光烘托与权贵的对立冲突,通过光影对比强化戏剧张力。

濮阳豫剧团此次以郑板桥为主角,不仅是对历史人物的致敬,更是对地方戏曲创新的有益尝试,剧目在尊重历史的基础上,通过现代化的舞台语言和叙事节奏,让传统文化与当代审美接轨,吸引了不同年龄层的观众,为豫剧的传承与发展注入了新的活力。

相关问答FAQs

Q1:郑板桥的历史形象与剧中塑造有哪些异同?

A1:历史中的郑板桥以书画家、文学家身份闻名,为官时以“亲民、清廉”著称,剧中基本遵循了这些核心特质,不同之处在于,剧目对历史事件进行了艺术加工,如“智斗豪绅”等情节为虚构创作,旨在增强戏剧冲突;通过唱词、身段等戏曲手段,将郑板桥的“文人风骨”与“民间情怀”具象化,使其形象更加丰满立体,既有历史人物的厚重感,又具有戏曲艺术的舞台感染力。

Q2:濮阳豫剧团在演绎郑板桥时,有哪些创新点?

A2:该剧目在创新上主要体现在三个方面:一是音乐融合,将豫剧传统唱腔与古筝、笛子等民族乐器结合,打造“板桥腔”;二是舞台呈现,采用多媒体水墨背景与实体道具(如巨型竹简)结合,实现虚实相生的视觉效果;三是叙事节奏,打破传统戏曲的线性叙事,加入“画中戏”等插叙手法,通过郑板桥的书画作品串联剧情,让观众在欣赏戏曲的同时,也能直观感受其艺术成就。