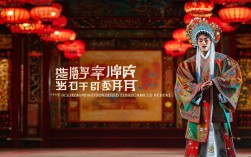

京剧作为中国国粹,其艺术魅力不仅在于唱念做打的精湛技艺,更在于通过戏剧冲突展现人性的复杂与智慧的较量。“智斗”作为京剧叙事的核心母题之一,贯穿于不同历史时期的剧目中,既是矛盾冲突的催化剂,也是中国人处世哲学与斗争艺术的艺术化呈现,从清代中期京剧形成之初的历史演义戏,到晚清民间的侠义公案戏,再到新中国成立后的革命现代戏,“智斗”的内涵与外延始终随着社会历史的变迁而演进,其背后折射的正是不同时代的社会风貌、文化心理与价值追求。

清代中期京剧形成与早期“智斗”雏形——封建社会末期的权谋镜像

乾隆五十五年(1790年),徽班进京,标志着京剧的萌芽,这一时期,中国社会处于封建王朝的鼎盛与衰落之交,政治上君主专制强化,经济上商品经济发展,市民阶层逐渐兴起,京剧在形成过程中,广泛吸收了徽调、汉调、昆曲、梆子等声腔的艺术元素,其剧目多取材于历史演义、民间传说和古典小说,智斗”情节多集中于帝王将相、才子佳人的权谋斗争。《三国演义》改编的《空城计》中,诸葛亮以“空城计”吓退司马懿,展现的是在绝对劣势下的智慧博弈;《群英会》中周瑜设局试探诸葛亮,两人“蒋干盗书”“草船借箭”的连环计,则是军事集团间的智力角逐,这些剧目的“智斗”核心,往往体现为“忠奸对立”框架下的道德判断与权谋较量,反映了封建社会民众对“明君贤臣”的向往,以及对“以智取胜”的朴素崇拜,此时的“智斗”更多服务于宣扬儒家伦理纲常,如诸葛亮的“鞠躬尽瘁,死而后已”体现忠义,周瑜的“既生瑜,何生亮”则暗含对嫉妒的批判,智慧在道德规范内被赋予积极意义。

清代晚期至民国时期“智斗”题材的丰富与深化——社会动荡中的民间智慧觉醒

鸦片战争后,中国沦为半殖民地半封建社会,内忧外患加剧,社会矛盾空前尖锐,京剧在这一时期从宫廷走向市井,成为市民阶层的主要娱乐方式,其题材也突破了传统历史戏的局限,大量民间侠义戏、公案戏、社会戏涌现,“智斗”元素更贴近现实生活,展现出更丰富的民间智慧。《徐策跑城》中,徐策以“跑城”的戏剧化动作,向朝廷揭露薛刚反叛的真相,其“智”在于利用舆论与情感打动君心;《十五贯》中的况钟,在“过于执”的官僚思维与民众冤情之间,以“访鼠测字”的智慧查明真相,体现了对司法公正的追求,这一时期的“智斗”不再局限于帝王将相,而是延伸到民间小吏、侠客义士与腐败势力、封建礼教的斗争,背景是市民阶层的壮大与民族意识的觉醒,戏剧成为民众表达不满、寄托理想的载体,清末的《打严嵩》中,邹应龙以“装疯卖傻”之智斗倒权臣严嵩,既是对腐败统治的讽刺,也暗含民众对“清官政治”的幻想;民国时期的《狸猫换太子》等公案戏,通过包拯的智慧破解宫廷阴谋,满足了市民阶层对正义伸张的心理期待,此时的“智斗”更强调“智”与“勇”的结合,智慧成为反抗压迫、争取平等的工具,其背后是近代中国社会变革中民众主体意识的觉醒。

新中国成立后“智斗”的改编与新时代内涵——革命叙事中的智慧升华

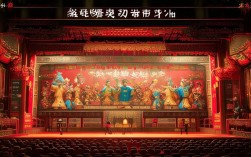

20世纪50至60年代,在“百花齐放,推陈出新”的文艺方针指导下,京剧进行了一系列改革,传统剧目被重新整理,现代戏创作成为重点。“智斗”类剧目也随之注入了新的时代精神,从传统的权谋、公案转向革命斗争中的智慧较量,1964年诞生的现代戏《沙家浜》中的“智斗”选段堪称典范,该剧以抗日战争为背景,讲述了地下共产党员阿庆嫂在沙家浜镇以茶馆老板娘身份为掩护,与日伪军头目胡传魁、汉奸刁得一斗智斗勇的故事。“智斗”一场中,阿庆嫂以“这个女人不寻常”的敏锐洞察力,在胡传魁的试探与刁得一的中伤间周旋,既巧妙隐藏新四军伤病员的信息,又借力打力揭露汉奸的丑恶嘴脸,此时的“智斗”不再是个人权谋或民间伸冤,而是无产阶级革命者与敌对势力在隐蔽战线上的智慧博弈,其核心是“党的领导”与“群众智慧”的结合,阿庆嫂的“智”,既源于对革命事业的忠诚,也来自对民情地熟的掌握,体现了“兵民是胜利之本”的思想,这一时期的“智斗”改编,反映了社会主义建设时期文艺为政治服务、为工农兵服务的导向,传统“智斗”形式被赋予革命内涵,塑造了一批具有时代特征的英雄形象,如阿庆嫂、杨子荣(《智取威虎山》中“智取威虎山”的情节)等,他们的智慧不再是个人英雄主义的展现,而是集体主义与革命信仰的产物。

| 时期 | 代表剧目 | 历史背景 | 智斗核心特点 |

|---|---|---|---|

| 清代中期 | 《空城计》《群英会》 | 封建社会末期,京剧形成,市民阶层兴起 | 忠奸对立下的权谋较量,服务于儒家伦理 |

| 清代晚期至民国 | 《十五贯》《打严嵩》 | 半殖民地半封建社会,社会矛盾尖锐,民族危机 | 民间智慧觉醒,反抗压迫,追求司法公正 |

| 新中国成立后 | 《沙家浜》《智取威虎山》 | 社会主义建设,文艺改革,革命叙事兴起 | 革命信仰与群众智慧结合,集体主义英雄主义 |

FAQs:

-

问:京剧“智斗”中的智慧与传统儒家思想有何关联?

答:京剧“智斗”中的智慧深受传统儒家思想影响,儒家强调“仁、义、礼、智、信”,智慧需以道德为根基,如《空城计》中诸葛亮的智慧体现“忠”,《十五贯》中况钟的智慧体现“仁”,智慧在道德框架内被赋予正当性;儒家“中庸之道”影响智斗策略,如阿庆嫂在《沙家浜》“智斗”中不卑不亢、以柔克刚,符合儒家“过犹不及”的处世哲学,但值得注意的是,不同时期的“智斗”对儒家思想的吸收有所侧重:封建社会时期强调“忠君孝亲”,民国时期更侧重“民本思想”,新中国成立后则将儒家智慧与革命精神结合,赋予其新的时代内涵。 -

问:为什么《沙家浜》“智斗”选段能成为京剧经典?

答:《沙家浜》“智斗”选段能成为经典,首先在于其戏剧冲突的紧凑性与人物塑造的鲜明性:阿庆嫂的沉稳机智、胡传魁的粗中有细、刁得一的自作聪明,三人性格迥异却互相制衡,对话充满机锋,形成“三人对峙”的张力场面,极具观赏性,唱腔设计巧妙,阿庆嫂的“这个女人不寻常”以西皮流水板表现干练,胡传魁的“想当初”以二黄平板展现跋扈,刁得一插科打诨的丑角唱腔调节节奏,声腔与人物性格高度统一,更重要的是,其“智斗”内核契合时代精神:在革命叙事中,将传统“以弱胜强”的智慧转化为革命者的斗争艺术,既保留了京剧的艺术魅力,又传递了“群众是真正的英雄”的核心思想,引发不同时代观众的共鸣,因此历经数十年仍传唱不衰。