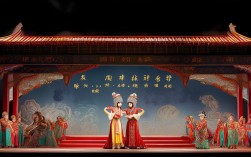

京剧《打金枝》是传统戏曲中的经典剧目,源自唐代宗时期的历史故事,经民间演绎与京剧艺术加工,成为展现家国情怀与家庭伦理的代表作,该剧以唐代名将郭子仪之子郭暧与升平公主(后称金枝公主)的婚姻风波为主线,通过“打金枝”“绑子上殿”“夫妻和好”等情节,将宫廷礼仪、家族伦理与夫妻情感巧妙融合,既展现了将门之家的忠勇家风,又刻画了皇室女性的成长与蜕变,更折射出封建社会中“国”与“家”的微妙平衡。

历史渊源与故事改编

“打金枝”的故事原型可追溯至《旧唐书·郭子仪传》,唐代宗李豫之女升平公主下嫁郭暧,郭暧因公主未出席其父郭子仪的寿宴而心生不满,醉酒后怒言“倚乃父为天子耶?我父嫌天子不做”,并动手打了公主,公主愤而回宫哭诉,唐代宗为安抚郭家,反而劝解女儿“此乃长者之言,汝当自省”,最终夫妻和好,京剧在改编时,强化了戏剧冲突与人物性格:郭暧的刚直、公主的娇纵、郭子仪的忠厚、唐代宗的明理,通过唱念做打的京剧程式,使历史故事更具艺术张力。

主要人物形象分析

郭暧:作为将门之后,郭暧性格中既有“郭家儿郎”的傲骨与血性,也有对妻子的深情与懊悔,剧中“闯宫”“打金枝”时,他怒斥公主“你道是皇家女不把臣来看,我本是郭家将代代有勋官”,展现了对家族尊严的维护;而绑子上殿时的悔恨与公主回心转意后的感动,则体现了他重情重义的一面,京剧老生行当的表演需突出其“刚中带柔”,唱腔以苍劲有力的西皮导板、原板为主,念白则需表现醉酒后的激愤与清醒后的愧疚。

金枝公主:初登场时,她是“金枝玉叶”的典型代表,因皇室身份而骄纵任性,面对郭暧的指责,她哭诉“你道是皇家女不把臣来看,俺父皇坐江山非容易”,既显身份尊贵,也暗含对父亲的依赖,但随着剧情发展,在唐代宗与沈后的开导下,她逐渐理解郭家的功勋与夫妻情谊,最终以“亲自上前把夫君搀”的动作与“从今后再莫要惹祸端”的唱段,完成从“娇公主”到“贤妻子”的转变,青衣行当的表演需通过水袖、台步展现其娇嗔与温婉,唱腔以婉转的南梆子、二黄为主,尤其在“回宫”与“和好”两折,需通过细腻的声腔变化表现心理成长。

郭子仪:作为平定“安史之乱”的功臣,郭子仪形象以“忠厚”“深明大义”为核心,面对儿子闯祸,他“绑子上殿请罪”,既维护皇家威严,又彰显郭家“功高不震主”的家训;面对唐代宗的宽宥,他“叩头谢恩”,体现对皇权的敬畏,老生(或老外)行当的表演需突出其沉稳威严,唱腔以苍劲的西皮慢板、二黄原板为主,念白需带苍老沙哑的“膛音”,塑造一代元戎的气度。

唐代宗与沈后:作为“国”与“家”的调和者,唐代宗展现帝王智慧——他既理解公主的委屈,更明白“郭家之功不可忘”,劝解公主“郭子仪父子有功于社稷,你打了他,他绑子上殿,是让你认错”;沈后则以女性视角开导女儿“你本是金枝玉叶体,嫁与郭家理顺从”,二人的唱念需雍容大气,既有皇威,又有亲情,推动剧情从冲突走向和解。

剧情结构与戏剧冲突

《打金枝》的剧情以“冲突—升级—调解—和解”为脉络,层层递进:

- 开端(寿宴风波):郭子仪寿宴,公主因郭暧未提前禀告而拒不出席,郭暧醉酒后闯宫争执,怒打公主,冲突爆发。

- 发展(回宫告状与绑子上殿):公主回宫哭诉,唐代宗欲惩处郭暧,郭子仪为保家族与皇权平衡,绑子上殿请罪,冲突升级至“国”与“家”的层面。

- 高潮(帝王调解):唐代宗以“郭家之功”与“夫妻情分”双重角度开导,公主逐渐醒悟,郭暧也认错悔过,冲突缓和。

- 结局(夫妻和好):公主主动向郭暧示好,夫妻二人重归于好,郭家忠义与皇室恩情得以维系。

这种“家庭矛盾—政治影响—伦理调和”的结构,既贴近生活,又超越个人恩怨,凸显京剧“高台教化”的功能。

京剧表演艺术特色

《打金枝》的表演充分体现京剧“唱念做打”的程式化特点:

- 唱腔:郭暧的“驸马爷近前看端详”(西皮导板转原板)、公主的“在宫中我非是怕你郭家大”(南梆子),均通过声腔变化塑造人物;郭子仪的绑子上殿唱段则以苍劲的二黄展现忠厚。

- 念白:郭暧的醉后怒斥(韵白)、公主的哭诉(京白)、唐代宗的劝解(韵白),形成“刚”“柔”“威”的语言对比,增强戏剧张力。

- 做打:郭暧的“醉态”(踉跄、甩袖)、公主的“娇嗔”(跺脚、拭泪)、郭子仪的“绑跪”(俯首、顿首),通过身段动作直观表现人物心理;尤其“打金枝”一折,郭暧扬手、公主捂脸的动作,简洁却极具冲击力。

- 服装道具:郭暧的将官服、公主的凤冠霞帔、郭子仪的蟒袍,既符合人物身份,又通过色彩对比强化冲突(如公主的红衣象征骄纵,郭子仪的蟒袍象征威严)。

文化内涵与主题思想

《打金枝》超越简单的家庭纠纷,蕴含丰富的文化内涵:

- 家国伦理:郭子仪“功高不震主”的家训、唐代宗“功过分明”的帝王术,体现封建社会“家国同构”的伦理秩序,即“国”的稳定依赖于“家”的和谐,“家”的维护需以“国”的利益为重。

- 夫妻之道:从“打”到“和”,剧情传递“夫妻相敬如宾”的相处智慧——郭暧需尊重公主身份,公主也需理解将门家风,二者相互包容方能维系婚姻。

- 民间智慧:剧中“帝王劝和”“长辈训诫”等情节,折射出民间对“和为贵”的价值追求,以及对“忠义”“孝道”的推崇。

京剧《打金枝》核心元素解析

| 角色 | 行当 | 核心唱段/念白 | 人物特点 | 剧情作用 |

|---|---|---|---|---|

| 郭暧 | 老生 | “驸马爷近前看端详” | 忠勇刚直、重情重义 | 推动冲突,体现将门家风 |

| 金枝公主 | 青衣 | “在宫中我非是怕你郭家大” | 娇纵任性→明理贤淑 | 制造冲突,展现成长蜕变 |

| 郭子仪 | 老生 | “绑子上臣上金殿” | 忠厚威严、深明大义 | 维护家国平衡,调和矛盾 |

| 唐代宗 | 老生 | “郭子仪父子有功于社稷” | 深明大义、帝王智慧 | 推动“国”与“家”的和解 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《打金枝》与其他剧种的“打金枝”版本(如越剧、晋剧)有何不同?

A1:不同剧种的“打金枝”各有特色:越剧更侧重夫妻情感的细腻描写,唱腔柔美,如《金枝会》一折通过郭暧与公主的对话,突出“情大于理”;晋剧则保留浓厚的地方特色,唱腔高亢激昂,郭暧的“打金枝”动作更具力度,体现北方戏曲的粗犷;京剧则更注重程式化表演与行当分工,通过老生、青衣的严格行当划分,强化人物性格的典型性,同时在“国”与“家”的主题上更具深度,凸显京剧“雅俗共赏”的艺术追求。

Q2:“金枝”在剧中为何被称为“金枝公主”?“金枝”一词有何特殊含义?

A2:“金枝”即“金枝玉叶”,是封建社会对皇族女性的尊称,源于唐代诗人白居易《长恨歌》“姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户”的意象,象征皇室血脉的尊贵与不可冒犯,剧中称公主为“金枝”,既点明其身份(唐代宗之女),也为后续“打金枝”的冲突埋下伏笔——郭暧作为臣子,打“金枝”不仅是家庭矛盾,更是对皇权的挑战,这一称谓强化了剧情的戏剧张力,同时也暗示公主因身份而产生的娇纵心理,最终她的成长也是对“金枝”身份的重新理解(从“倚仗身份”到“承担责任”)。