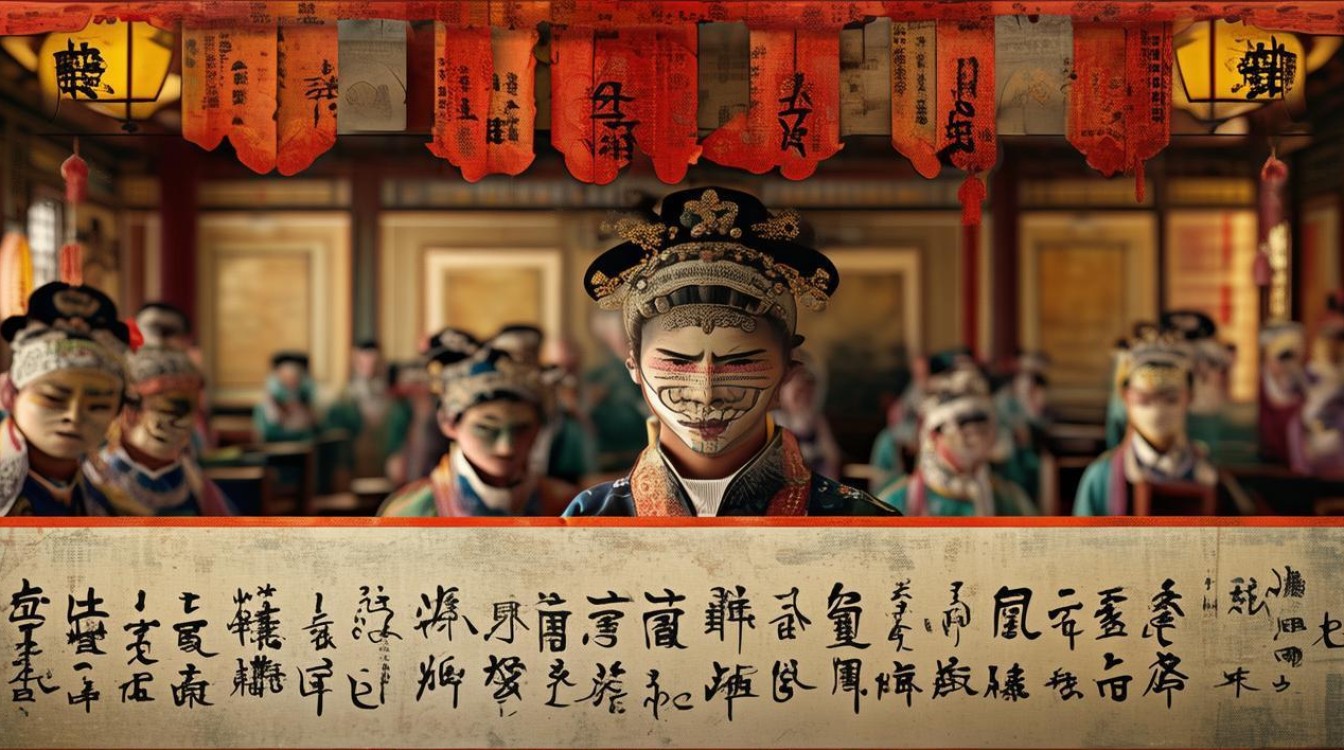

《春香闹学》是京剧传统剧目中极具代表性的喜剧作品,改编自明代汤显祖《牡丹亭·闺塾》,以“闹”为戏剧核心,通过春香、杜丽娘与老学究陈最良的生动互动,展现了封建礼教压抑下青春的叛逆与觉醒,成为花旦、闺门旦行当的“开蒙戏”之一,全剧虽篇幅不长,却凭借鲜活的人物、诙谐的情节与精湛的表演艺术,百年传唱不衰。

剧情梗概

故事发生在南宋时期,南安太守杜府的书房,杜丽娘乃官宦之女,自幼受封建礼教束缚,被父亲杜宝要求“女子无才便是德”,被迫入塾读书,老学究陈最迂腐守旧,授课时满口“子曰诗云”,枯燥乏味,丫鬟春香性格活泼,不甘受礼教约束,见杜丽娘整日被拘束,便想方设法“闹学”,为小姐寻乐子。

开篇,陈最良正襟危坐,教杜丽娘《关雎》一诗,逐字逐句讲解“后妃之德”,杜丽娘虽心不在焉,却只能唯唯诺诺,春香在一旁侍立,听得昏昏欲睡,趁陈最良转身板书,她偷偷将书房中的孔子画像挪歪,又在书案下藏起一只蝴蝶,故意惊呼“老爷,有蝴蝶!”引得杜丽娘也忍不住侧目,陈最良见二人嬉闹,厉声训斥,春香却反问:“《诗经》说‘窈窕淑女,君子好逑’,小姐貌美,难道不该有‘君子’爱慕?老爷为何不许?”问得陈最良哑口无言,只能以“非礼勿视”搪塞。

冲突升级时,春香借口更衣,溜到后花园,发现园中桃红柳绿、蝶舞蜂喧,便折了一枝梅花回来,故意在陈最良面前炫耀:“老爷,后花园好大景致!您为何不让小姐去玩?”陈最良慌忙捂住她的嘴,警告“女子不得擅入园中”,春香却嬉笑道:“园中花开得正好,小姐若不去看,岂不辜负了春光?”杜丽娘闻言,眼中闪过一丝向往,却终因礼教束缚,低头不语。

春香趁陈最良不注意,将墨汁洒在其衣襟上,还把戒尺藏进袖中,陈最良狼狈不堪,怒斥春香“顽劣不堪”,杜宝闻声赶来,见书房一片狼藉,本欲责罚春香,却被杜丽娘求情,春香趁机跪地撒娇,说出“后花园景致好,小姐想散心”的心愿,杜宝虽不允,却也被女儿的沉默触动,默许春香陪杜丽娘在书房外走走,全剧在春香狡黠的笑声中落幕,为后续杜丽娘“游园惊梦”的觉醒埋下伏笔。

人物分析

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典片段/台词 | 象征意义 |

|---|---|---|---|---|

| 杜丽娘 | 南安太守杜宝之女 | 端庄内敛,聪慧敏感,内心渴望自由却受礼教束缚,从最初的顺从到逐渐觉醒 | 听春香说后花园时“低头不语,指尖微颤”;“关关雎鸠,在河之洲”唱段中压抑的叹息 | 封建礼教下被规训的闺秀,青春与天性的矛盾体 |

| 春香 | 杜府丫鬟 | 活泼机敏,大胆叛逆,敢说敢做,厌恶迂腐礼教,是杜丽娘“反叛”意识的启蒙者 | 挪孔子画像、藏蝴蝶戏弄陈最良;“老爷,您教的诗,自己信吗?”的质问;折梅炫耀 | 未经礼教“污染”的民间少女,追求自由与真性情的象征 |

| 陈最良 | 老学究,杜府西席 | 迂腐刻板,满口封建伦理,却自身言行不一,既维护礼教又常被春香“打脸” | “子曰:‘学而时习之’,不亦说乎?”的照本宣科;被春香问倒时“捋须涨红脸”的窘态 | 封建教育的代表,既是礼教的受害者(被其束缚),也是维护者(传播其糟粕) |

艺术特色

《春香闹学》的“闹”并非简单的嬉笑打闹,而是通过京剧独特的艺术手法,将“反礼教”的主题融入喜剧外壳,形成“寓庄于谐”的审美效果。

唱腔设计:春香的唱腔以花旦的“脆、亮、甜”为主,多用西皮流水板式,节奏明快,如她发现后花园时的“小春香一寸心机灵性巧,偷偷溜进那百花凋”,字字跳跃,尽显活泼;杜丽娘的唱腔则以闺门旦的“婉、转、柔”见长,二黄慢板中透着压抑,如讲解《关雎》时“雎鸠关关,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”,尾音微颤,暗藏心事;陈最良的唱腔则用老生的“沉、涩、直”,西皮散板中带着迂腐,如“非礼勿视,非礼勿听,礼教森严莫胡行”,念白拖沓,尽显刻板。

念白与身段:春香的京白俏皮生动,如“哎哟喂,老爷的胡子差点被我揪掉!”,配合“小碎步”“甩袖”“歪头”等身段,将丫鬟的狡黠演绎得活灵活现;杜丽娘的水袖运用极具张力,被陈最良训斥时“掩面低泣”,听春香说后花园时“水袖微抬,欲言又止”,细微动作中展现内心波澜;陈最良的“捋须”“踱步”“板书”等程式化动作,既符合老学究身份,又暗含喜剧色彩,如被墨汁溅到时“猛地后退,手忙脚乱整理衣襟”,引得观众发笑。

舞台调度与道具:书房场景中,“书案”“戒尺”“孔子画像”等道具象征封建礼教的规训;春香挪动画像、藏蝴蝶、折梅花等动作,则通过“破坏-重构”的舞台调度,打破书房的沉闷氛围,形成“礼教”与“自由”的视觉冲突,后花园虽未直接出现,却通过春香的描述和杜丽娘的向往,成为全剧的“意象空间”,暗示被压抑的青春天性。

主题思想

表面看,《春香闹学》是一出“丫鬟戏老学究”的轻喜剧,实则深刻揭示了封建礼教对人性的压抑,春香的“闹”,是对“女子无才便是德”“男女七岁不同席”等礼教条文的公然挑战;杜丽娘从“顺从”到“向往”的转变,则展现了被规训者内心的觉醒萌芽,全剧通过“闹学”这一日常场景,以小见大,批判了封建教育的腐朽,歌颂了青春对自由的渴望,为《牡丹亭》后续“情不知所起,一往而深”的主题奠定了基础。

相关问答FAQs

Q1:《春香闹学》为何能成为京剧花旦行当的“开蒙戏”?

A1:该剧是花旦表演艺术的“集大成者”,对演员的基本功、表现力要求极高,春香的角色兼具“俏皮”与“叛逆”,需要演员通过唱腔(西皮流水)、念白(京白)、身段(小碎步、甩袖、指法)等技巧,塑造鲜活的人物形象,是锻炼花旦“脆、灵、巧”特质的绝佳载体;剧中“闹学”的情节层次丰富,从“试探”到“冲突”再到“胜利”,演员需通过眼神、语气、动作的细微变化,展现春香的心理变化,培养舞台节奏感;该剧篇幅适中,情节生动,既能展现京剧程式化表演的魅力,又易于观众理解,因此成为初学花旦者的必学剧目。

Q2:杜丽娘在“闹学”中始终沉默,她的形象是否“工具人”?

A2:并非“工具人”,杜丽娘的“沉默”恰恰是其性格的核心——她并非没有反抗意识,而是被封建礼教“规训”得更深,春香的“闹”像一面镜子,照见了她内心被压抑的渴望:听春香说后花园时“低头不语”,是向往与恐惧的交加;被陈最良训斥时“掩面低泣”,是对礼教束缚的无声抗议;甚至春香质问“为何不让小姐游园”时,她“指尖微颤”的细节,暗示其内心已开始动摇,这种“外静内动”的塑造,让杜丽娘的形象更具层次感,既展现了封建闺秀的“端庄”,也埋下了后续“为情而死、为情而生”的觉醒种子,是《牡丹亭》中“情至”主题的起点。