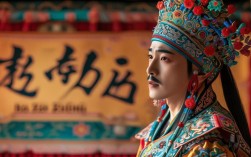

京剧《包拯斩驸马》作为传统公案戏的经典剧目,以北宋名臣包拯为主角,讲述了其不畏权贵、依法处置犯法驸马的故事,剧中唱词作为人物情感与剧情推进的核心载体,既保留了京剧“唱念做打”的艺术精髓,又通过凝练的语言、鲜明的节奏和深刻的思想内涵,塑造了包拯刚正不阿的形象,展现了“法理大于人情”的传统价值观,以下从剧目背景、歌词主题、结构艺术、语言特色及文化内涵等方面,对剧中歌词进行详细解读。

剧目背景与歌词主题

《包拯斩驸马》取材于民间传说,与《铡美案》同属“包公戏”系列,但核心冲突聚焦于“皇亲国戚犯法”的特殊情境,驸马(剧中多称“陈世美”或化名)因贪图权势、欺君罔上、残害发妻等罪行被告发,包拯在查明真相后,面对公主的求情、太师的施压,坚持以国法为重,最终将驸马明正典刑,歌词主题紧扣“正义与权势的博弈”“法理与人情的冲突”,通过不同角色的唱段,多层次展现案件的复杂性:受害者的悲愤、包拯的坚定、驸马的狡辩、公主的哀求,共同构建出“法网恢恢,疏而不漏”的戏剧张力。

歌词结构与叙事逻辑

京剧唱词以“板式变化体”为核心,通过不同板式的组合,实现叙事、抒情与戏剧冲突的有机融合。《包拯斩驸马》的歌词结构严格遵循京剧“起承转合”的叙事逻辑,各角色唱段与剧情发展紧密呼应,形成“铺陈矛盾—激化冲突—高潮解决”的完整脉络,以下通过表格梳理典型板式及其在剧情中的功能:

| 板式类型 | 歌词片段示例 | 情感表达 | 叙事功能 |

|---|---|---|---|

| 包拯·西皮导板 “驸马犯罪情理难容,绑至在开封府定不容情!” | 威严、决绝 | 案件定性,奠定“依法处置”基调 | |

| 受害者·二黄导板 | “见夫君绑法场心如刀绞,骂一声负心汉天理难饶!” | 悲愤、控诉 | 揭露驸马罪行,引发观众同情 |

| 驸马·西皮流水 “大人容禀细听言,我本是忠良子家世清白,遭人陷害受屈冤!” | 狡辩、恐慌 | 试图推卸责任,制造戏剧悬念 | |

| 公主·反二黄慢板 | “驸马他犯罪事我已知晓,念夫妻情和义我苦泪滔滔!” | 哀求、矛盾 | 展现权势对法理的干扰,深化冲突 |

| 包拯·西皮快板 “明镜高悬开封府,王子犯法与民同途!不管他皇亲与国戚,违犯王法定不饶!” | 铿锵、坚定 | 高潮宣言,强化“法律平等”主题 |

从表格可见,导板多用于开场或情绪爆发点,以散板形式奠定基调;流水、快板等板式则通过紧凑的节奏推进叙事,展现人物心理;慢板适合抒情,如公主的哀求、受害者的哭诉,通过旋律的起伏强化情感冲击,不同板式的切换,既符合京剧“声情并茂”的艺术要求,又使歌词成为推动剧情发展的“隐形线索”。

语言艺术与情感表达

京剧唱词讲究“诗化语言”与“口语化表达”的结合,《包拯斩驸马》的歌词尤为突出这一特点,既保留古典诗词的韵律美,又通过生活化的语言增强戏剧感染力。

修辞手法上,歌词善用对仗、比喻、对比等技巧,如包拯唱段“头戴乌纱帽,明月照当朝;身披蟒龙袍,正气冲云霄”,以“乌纱”“蟒袍”等意象塑造官员威严,“明月”“正气”则象征清正品格,对仗工整且寓意深刻,驸马辩解时“我若犯罪天打雷劈,若无辜怎敢面对青天”,通过夸张的比喻强化其“表里不一”的虚伪;受害者控诉“你升官忘妻抛儿郎,我苦守寒窑泪千行”,则以对比手法揭露驸马的薄情与受害者的无辜,引发观众共鸣。

方言与俗语的运用,使歌词更具生活气息,如包拯审案时常用“呔!”(呵斥声)、“且慢!”(制止)等口语化词汇,凸显其铁面无私的性格;百姓围观时议论“包青天真是铁面无私,连驸马都敢斩!”,则以民间视角强化“清官”形象,拉近与观众的距离。

情感层次上,歌词通过不同角色的唱段展现复杂人性:包拯的唱词多“刚”与“正”,如“执法如山不徇私,哪怕他乌纱帽顶到天”,用短句和重音突出其坚定;公主的唱词则“柔”与“悲”交织,“手心手背都是肉,夫君与父皇两难全”,以矛盾心理展现权势与亲情的撕扯;驸马的唱词从最初的“强辩”到“哀求”,如“大人饶命啊!我愿认罪伏法”,再到最后的“悔之晚矣”,通过情绪转变揭示其“色厉内荏”的本质。

文化内涵与人物塑造

歌词不仅是剧情的载体,更是传统价值观的浓缩体现。《包拯斩驸马》通过唱词传递了“法理至上”“善恶有报”的朴素理念,同时塑造了多个经典人物形象。

包拯的形象塑造,歌词中反复强调“明镜高悬”“铁面无私”,如“开封府内无冤案,一枝一叶总关情”,将“清官”的理想人格具象化,其唱词中“不管他皇亲与国戚,违犯王法定不饶”,更是对“法律面前人人平等”的朴素追求,反映了民众对公平正义的渴望。

社会矛盾的折射,歌词中“公主哭求”“太师施压”等情节,实则展现了封建社会中“皇权”与“法权”的冲突,如公主唱段“父皇若知我夫君死,定要降罪于开封府”,以“皇权”威胁包拯,而包拯回应“宁可丢官罢职,也要维护王法”,则凸显了“法权”对“皇权”的制衡,体现了传统社会“礼法合一”的治理理念。

道德教化功能,通过驸马的“恶有恶报”和受害者的“沉冤得雪”,歌词传递了“善有善报,恶有恶报”的道德训诫,如结尾处百姓齐唱“青天大老爷为民办案,千秋万代美名传”,以民间视角强化“清官文化”,达到“高台教化”的社会效果。

相关问答FAQs

Q1:京剧《包拯斩驸马》中,包拯的唱词为何多用“西皮”板式?

A1:“西皮”是京剧的主要声腔之一,旋律明快、节奏鲜明,多表现激昂、刚健或喜悦的情感,包拯作为“清官”形象,其唱词需体现威严、坚定和正义感,如“西皮导板”“西皮快板”等板式,通过高亢的旋律和紧凑的节奏,强化其“铁面无私”的性格特点。“西皮”的明快风格与剧情的“冲突性”相契合,能更好地展现包拯与驸马、权贵之间的激烈矛盾,增强戏剧张力。

Q2:传统京剧《包拯斩驸马》的歌词为何能流传至今?

A2:其流传原因主要有三:一是主题的普世性,“正义战胜邪恶”“法律面前人人平等”的主题跨越时代,引发观众共鸣;二是语言的艺术性,歌词融合古典诗词的韵律美与口语化的生动性,既保留了京剧的“国粹”特质,又通俗易懂;三是人物形象的典型性,包拯的“清官”形象、驸马的“反派”形象,通过唱词的塑造深入人心,成为传统戏曲中“符号化”的经典人物,使剧目具有持久的艺术生命力。