河南豫剧作为中国北方的重要地方剧种,以其高亢激越的唱腔、生动传神的表演和贴近生活的剧情,深受广大观众喜爱,在众多豫剧经典剧目中,以清代名臣刘墉为主角的故事更是层出不穷,刘墉抢棺材》便是极具代表性的一出,它通过一场充满戏剧冲突的“抢棺”事件,塑造了刘墉刚正不阿、智勇双全的清官形象,也折射出民间对正义与公平的朴素追求。

故事背景设定在乾隆年间,刘墉时任体仁阁大学士,兼任吏部尚书,以铁面无私、断案如神著称,剧情围绕一桩冤案展开:京城附近的李家庄,有个叫李有财的员外,因得罪了当朝权臣和珅的远房侄子——恶霸和安,被和安诬陷“私通反贼”,打入死牢,李有财的儿媳王氏年轻守寡,为救公公四处奔走,却反被和安觊觎美色,遭到百般刁难,眼看李有财秋后问斩在即,王氏走投无路,只得冒死拦轿喊冤,恰好遇到刘墉微服私访。

刘墉听闻案情,觉得其中必有蹊跷,便决定暗中调查,他先是以“算命先生”的身份在李家庄打探,发现和安横行乡里,强占民田,欺男霸女的恶行罄竹难书,而李有财为人忠厚,根本不可能“私通反贼”,和安得知有人调查自己,便买通狱卒,欲在狱中害死李有财,制造“畏罪自杀”的假象,刘墉识破和安的阴谋,决定将计就计,以“抢棺材”为名,展开一场与权贵的正面较量。

按照清代律法,死囚未定案前不得下葬,但和安却提前买通官府,谎称李有财已病死于狱中,要求即刻抬出棺材下葬,实则欲在棺材中做手脚,掩盖罪行,刘墉得知后,便带领几名亲信衙役,提前在城外必经之路设下埋伏,当日,和安果然派家丁抬着一口棺材,声称是李有灵柩,准备送往祖坟安葬,刘墉见时机已到,便大喊“慢着!本官奉旨查案,此棺可疑,暂且扣下!”说罢,带领衙役上前拦住去路。

和安见状,气急败坏地喝道:“你是何人?竟敢阻拦我安葬亡父?”刘墉冷笑一声,亮出身份:“本官乃刘墉!尔等敢以假棺行贿,陷害忠良,还不速速从实招来!”和安仗着有和珅撑腰,哪里把刘墉放在眼里,反而嚣张地叫嚣:“刘墉,你少管闲事!我爹的棺材你也敢抢?今日让你有来无回!”说罢,便指挥家丁与衙役动手,双方顿时展开一场混战,刘墉虽年事已高,却武艺高强,几下便制服了几个家丁,而衙役们在刘墉的带领下,也毫不畏惧,很快控制了场面。

刘墉命人当场开棺验尸,只见棺材里并非李有财的尸体,而是金银财宝和一封与和珅往来的密信,上面清楚记录了和安如何诬陷李有财、收买官员的罪行,铁证如山,和安顿时面如土色,瘫倒在地,刘墉当即下令将和安及其党羽一网打尽,并连夜提审李有财,查明真相,为其洗清冤屈,次日,李有财无罪释放,王氏率乡亲们敲锣打鼓,前来感谢刘墉的救命之恩,而“刘墉抢棺材”的故事,也在民间广为流传,成为一段佳话。

这出戏之所以能久演不衰,不仅因为剧情跌宕起伏、扣人心弦,更因为它成功塑造了刘墉这一经典形象,在剧中,刘墉既有清官的刚正不阿,不畏权贵;又有民间智者的足智多谋,善于利用计谋揭穿阴谋,他的“抢棺”行为,看似鲁莽,实则是对“程序正义”与“实质正义”的权衡——在恶势力企图利用程序漏洞掩盖罪行时,他以非常手段打破僵局,最终还受害者以公道,这种“智取”而非“强攻”的斗争方式,既符合刘墉“文官用谋”的历史设定,也满足了观众“善有善报,恶有恶报”的心理期待。

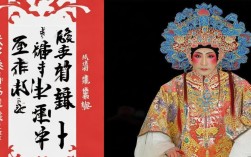

从艺术表现来看,豫剧《刘墉抢棺材》充分发挥了剧种特色,刘墉的唱段多采用“豫东调”的高亢激越,如开棺验尸后的一段“明镜高悬悬半空,妖魔鬼怪现原形”,唱腔铿锵有力,字字千钧,将为民除害的豪迈之情展现得淋漓尽致;而和安的唱段则多用“豫西调”的阴险低沉,凸显其奸诈狠毒的性格,在表演上,演员通过“抢棺”时的武打场面、“开棺”时的紧张神情、“对质”时的唇枪舌剑,将戏剧冲突推向高潮,让观众仿佛身临其境,随着剧情的起伏而心潮澎湃。

这出戏也折射出深厚的民间文化内涵,在封建社会,百姓面对权贵压迫时,往往寄希望于“清官”的出现,刘墉这一形象正是这种集体愿望的投射。“抢棺材”这一行为,在传统观念中本是大逆不道,但在剧中却被赋予了“正义”的含义,体现了民间对“程序”与“结果”关系的朴素认知——当程序被权力操控时,打破程序以追求实质正义,反而值得称颂,这种“以暴制暴”式的正义伸张,虽然不符合现代法治精神,但在特定的历史语境下,却具有强烈的现实意义和情感冲击力。

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 在剧中的关键作用 |

|---|---|---|---|

| 刘墉 | 体仁阁大学士、吏部尚书 | 刚正不阿、足智多谋、不畏权贵 | 主导“抢棺”行动,揭露和安罪行,为李有财平反 |

| 和安 | 恶霸、和珅远房侄子 | 狡诈狠毒、仗势欺人、贪婪无度 | 诬陷李有财,制造冤案,推动戏剧冲突 |

| 王氏 | 李有财儿媳 | 坚韧善良、敢于反抗 | 冒死喊冤,引发刘墉关注,连接受害者与清官 |

| 李有财 | 李家庄员外 | 忠厚老实、无辜受害 | 冤案的受害者,引发“抢棺”导火索 |

在豫剧的舞台上,《刘墉抢棺材》不仅是一出精彩的清官戏,更是一面映照民间价值观的镜子,它通过刘墉与和安的对抗,展现了正义与邪恶的较量,传递了“邪不压正”的永恒主题,尽管故事中的情节多有虚构,但刘墉为官清廉、体恤民情的精神,却深深扎根于中国传统文化之中,成为历代百姓心中的“青天”,这出戏的流传,既是对传统美德的弘扬,也是对民间智慧的礼赞,它提醒着人们:无论身处何种时代,对正义的追求、对公平的渴望,始终是人类社会最朴素的情感诉求。

FAQs

问1:历史上的刘墉是否真的有过“抢棺材”的举动?

答:历史上的刘墉(1720-1805)以清廉刚正著称,担任过多个地方和中央官职,确实处理过不少冤案,但“抢棺材”这一情节并非真实历史事件,而是民间艺人根据其“清官”形象进行的艺术创作,在传统戏曲中,为了增强戏剧冲突和人物魅力,常常会将历史人物与虚构情节相结合,刘墉的故事便是典型代表,这种“虚实结合”的创作方式,既保留了历史人物的核心特质,又丰富了剧情的观赏性,使其更符合观众的审美期待。

问2:豫剧《刘墉抢棺材》为何能在民间广受欢迎?

答:这出戏受欢迎主要有三方面原因:其一,剧情紧凑、冲突激烈,“抢棺”“开棺”等桥段充满悬念,能牢牢抓住观众注意力;其二,人物形象鲜明,刘墉的智勇双全、和安的奸诈狠毒形成鲜明对比,符合观众“善恶分明”的审美心理;其三,主题契合民间价值观,通过“清官斗权贵”的故事,传递了“正义必胜”的信念,满足了百姓对公平正义的向往,豫剧高亢激越的唱腔和生动的表演形式,也让这出戏具有极强的艺术感染力,经久不衰。