评剧作为中国北方的重要戏曲剧种,起源于清末冀东地区的“莲花落”,后吸收“蹦蹦戏”等元素发展而成,以其贴近生活的唱词、明快流畅的唱腔和生动的表演风格,深受广大群众喜爱,在评剧众多经典剧目中,《秦雪梅》以其凄美的爱情故事、鲜明的人物形象和深刻的思想内涵,成为经久不衰的代表作品,不仅展现了评剧艺术的独特魅力,更承载了中国传统文化中对忠贞爱情与反抗封建礼礼礼的精神追求。

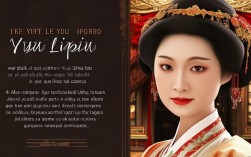

《秦雪梅》的故事背景设定在明代,讲述了官宦之女秦雪梅与商林自幼订婚,后商林家道中落,秦雪梅不顾父亲反对,坚守婚约,商林探望秦雪梅时,因与秦父发生争执,气病交加而亡,秦雪梅闻讯后,不顾世俗偏见,前往商府吊孝,在灵前哭诉衷肠,最终以死殉情,谱写了一曲爱情的悲歌,剧中,秦雪梅的形象尤为突出:她既有传统女性的温婉善良,又有对爱情的执着坚守和对封建礼教的勇敢反抗,面对家庭的阻挠和世俗的流言,她毅然选择忠于内心,用生命捍卫爱情的尊严,这一形象成为评剧舞台上经典的女性角色之一。

在艺术表现上,《秦雪梅》充分展现了评剧“唱、念、做、打”的综合性特点,唱腔设计上,评剧以【慢板】【垛板】【散板】等板式为基础,通过高低起伏、婉转悠扬的旋律,细腻刻画秦雪梅的情感变化,在“哭灵”一场中,秦雪梅的经典唱段“听樵楼打罢了初更时分”,运用【反调大慢板】,以低回哀婉的唱腔,将失去爱人的悲痛欲绝表现得淋漓尽致,字字含泪,声声带血,让观众无不为之动容,表演上,演员通过水袖功、跪步、甩发等程式化动作,结合眼神、表情的细微变化,将秦雪梅从悲伤到决绝的心理转变展现得层次分明,如“吊孝”时,演员以缓慢的跪步走向灵堂,配合颤抖的双手和含泪的双眼,将人物内心的痛苦与坚毅融为一体,极具感染力。

作为评剧的经典剧目,《秦雪梅》的传承与发展离不开几代评剧艺术家的辛勤耕耘,早在上世纪40年代,评剧表演艺术家新凤霞就对《秦雪梅》进行了改编和演绎,她以其清亮甜美的嗓音和细腻入微的表演,赋予了秦雪梅新的艺术生命力,此后,谷文月、刘秀荣等评剧名家也相继塑造过这一角色,在继承传统的基础上融入个人风格,使人物形象更加丰满,近年来,中央戏曲学院等艺术院校将《秦雪梅》纳入教学剧目,通过“口传心授”与现代化教学相结合的方式,培养青年演员,推动剧目的传承与创新,各级院团通过复排、巡演等形式,让这部经典作品走进校园、社区,让更多观众感受评剧艺术的魅力。

| 项目 | |

|---|---|

| 剧种 | 评剧 |

| 题材 | 古装爱情悲剧 |

| 核心冲突 | 个人情感与封建礼教的矛盾 |

| 经典唱段 | 《听樵楼打罢了初更时分》《灵堂前我把相公唤》 |

| 代表演员 | 新凤霞、谷文月、刘秀荣 |

| 传承意义 | 弘扬忠贞爱情精神,推动评剧艺术传承 |

相关问答FAQs

问:评剧《秦雪梅》与其他剧种的同名剧目(如豫剧《秦雪梅吊孝》)在艺术风格上有何区别?

答:评剧与豫剧虽均有《秦雪梅》剧目,但艺术风格迥异,评剧唱腔以“吐字清晰、韵味醇厚”为特色,善于运用生活化的语言表达情感,如秦雪梅的哭灵唱段更显哀婉细腻,贴近市井生活;豫剧则唱腔高亢激越,表演风格粗犷豪放,更注重程式化的身段和夸张的表情,情感表达更为浓烈,评剧伴奏以板胡、笛子为主,音乐明快;豫剧则多采用板胡、二胡、梆子等,节奏感更强,体现了不同地域文化的审美差异。

问:在当代社会,《秦雪梅》这部传统剧目仍具有哪些现实意义?

答:在当代社会,《秦雪梅》的现实意义主要体现在三个方面:一是对忠贞爱情的歌颂,在快餐式情感关系 prevalent 的今天,秦雪梅对爱情的坚守与执着,为人们提供了情感价值的参照;二是对封建礼教的批判,剧中秦雪梅反抗家族压迫、追求自由的精神,与当代倡导的平等、独立价值观相呼应;三是传统文化的传承价值,作为评剧经典,《秦雪梅》通过舞台演绎、影视传播等方式,让年轻观众了解戏曲文化,增强民族文化自信,是传统文化创造性转化的生动案例。