张继保的故事在传统戏曲中流传甚广,豫剧《清风亭》以其深刻的悲剧内涵和鲜活的人物塑造,成为这一题材的经典演绎,该剧以北宋年间为背景,通过贫苦农民张元秀夫妇拾子、养子、失子、最终悲剧收场的故事,展现了封建伦理下人性的挣扎、亲情的撕裂与善恶的因果,至今仍让无数观众为之动容。

故事背景与剧情梗概

《清风亭》的故事围绕“清风亭”这一场景展开,清风亭是穷苦老汉张元秀与贺氏夫妇在郊外开的小茶馆,也是他们赖以生存的栖身之所,某日,张元秀夫妇在亭外拾走一个男婴,见其襁褓中留有“周府”字样及金银珠宝,知其富贵人家所弃,却因膝下无子,心生怜悯,不顾贺氏劝阻,决意将孩子收养,取名张继保。

为养活继保,张元秀夫妇日夜操劳,含辛茹苦将其抚养长大,继保七岁时,私塾先生见其聪颖,免费教他读书,张元秀更是省吃俭用供他学业,十三岁那年,继保在清风亭外偶遇亲生母亲周桂香(周府大夫人)的丫鬟,得知自己身世,心生去意,周桂香因当年为保地位被迫弃子,如今虽地位显赫,却日夜思念亲子,遂派人接继保回府。

张元秀夫妇得知后悲痛欲绝,苦苦挽留,却遭继保冷言拒绝:“你二人乃穷叫花子,怎配做我父母!”张元秀气急之下打了继保一掌,继保便随生母扬长而去,张元秀夫妇从此一病不起,对清风亭日日相望,盼儿归来。

几年后,继保中得状元,衣锦还乡,张元秀夫妇闻讯,拖着病体前往相认,却遭继保当众羞辱,称二人“冒认官亲”,命衙役将老夫妇轰走,贺氏悲愤交加,气绝身亡;张元秀则疯癫癫返回清风亭,终日哭喊“继保儿”,天理昭彰,继保在祭祖途中被雷劈死,张元秀也在亭外冻饿而亡,一家三口以悲剧收场,留下“善恶终有报,天道好轮回”的千古慨叹。

人物形象分析

剧中人物性格鲜明,命运多舛,构成了强烈的戏剧冲突。

张元秀:典型的底层劳动人民形象,性格耿直、善良、重情重义,拾子时明知富贵人家所弃,却因“无后为大”的传统观念与恻隐之心收养继保;抚养过程中,他视如珍宝,为供读书卖房卖地,即便家徒四壁也未曾抱怨,面对继保的背叛,他的愤怒与绝望并非源于“养儿防老”的功利,而是对三十年养育之情的彻底否定,其“跑坡”一场戏(疯癫追儿)中,老迈的身躯、嘶哑的哭喊,将一个父亲被至亲抛弃的痛苦刻画得入木三分,成为豫剧舞台上的经典片段。

贺氏:张元秀之妻,性格温婉坚韧,起初因担心贫寒难养弃子而劝阻丈夫,却因善良最终接纳继保,她对继保的母爱细腻深沉,继保被接走后,她日夜以泪洗面,临终前仍念叨“继保儿何时回来看娘”,其悲剧命运强化了封建伦理下底层女性的无力感——即便付出全部真心,也难抵血缘与阶级的碾压。

张继保:人物形象复杂,其悲剧是多重因素交织的结果,幼年时的天真善良与成年后的冷漠自私形成鲜明对比:被张元秀夫妇抚养时,他曾是“娘啊娘,你歇歇手,我自己端”的孝顺孩子;得知身世后,对富贵生活的渴望与对贫苦出身的羞耻,使其逐渐扭曲价值观,他并非天生恶人,却因生母的“补偿心理”、养父的“失手打骂”以及封建“血统论”的影响,最终走向忘恩负义,成为“人性异化”的典型。

周桂香:封建礼教的受害者,亦是加害者,她因“无出”受歧视,被迫弃子后虽地位稳固,却饱受良心谴责,接回继保更多是出于“母性补偿”与“家族体面”的双重需求,她对继保的“爱”掺杂了阶级优越感,面对张元秀夫妇的相认,她选择维护权贵尊严而牺牲养育之恩,其自私与软弱间接导致了悲剧的发酵。

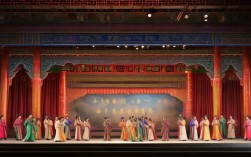

艺术特色与舞台呈现

《清风亭》作为豫剧传统剧目,在表演、唱腔、舞美等方面均具特色,充分展现了豫剧“以情动人、以形写神”的艺术魅力。

唱腔设计:剧中唱段紧扣人物情感,张元秀的唱腔苍劲悲怆,多采用【二八板】【慢板】等板式,如“有老汉在清风亭泪流满面”一段,通过高低起伏的旋律,将老汉的绝望与悔恨层层递进;贺氏的唱腔则细腻婉转,【哭腔】的运用凸显其悲苦;张继保的唱腔前期明快后期阴沉,通过音色变化展现其性格转变。

程式化表演:豫剧“唱念做打”的程式在剧中得到充分运用,张元秀“跑坡”时,通过“蹉步”“甩袖”“颤指”等动作,将疯癫状态下的步履蹒跚、神情恍惚表现得淋漓尽致;贺氏临终前“气绝倒地”的表演,结合“甩发”“闭气”等技巧,极具视觉冲击力。

场景象征:“清风亭”不仅是故事发生的物理空间,更是情感与命运的象征,亭名“清风”寓意本应纯净的亲情,却因世俗沾染污浊;亭外“荒郊野岭”的布景,暗示底层人物在封建社会中的孤立无援;最终亭内老汉冻死、亭外状元被雷劈的场景,形成强烈的视觉对比,强化了“善恶有报”的主题。

主题思想与当代意义

《清风亭》的核心主题是“孝道与感恩”,但其内涵远不止于此,它深刻揭示了封建等级制度、血缘观念对人性的扭曲:张继保的背叛,并非简单的“忘恩负义”,而是“贫富贵贱”的社会等级对亲情的撕裂;张元秀夫妇的悲剧,则是底层人民在权贵面前的无力与悲哀。

在当代,该剧仍具现实警示意义,它引发观众思考:亲情是否仅由血缘决定?感恩之心在物质利益面前该如何坚守?张继保的教训提醒我们,无论身处何种境遇,都不能忘记“滴水之恩当涌泉相报”的良知;而张元秀夫妇的善良与坚韧,则展现了平凡人性的伟大,让观众在悲悯中体悟亲情的珍贵。

人物性格与命运关联表

| 人物 | 性格特点 | 关键情节 | 命运结局 |

|---|---|---|---|

| 张元秀 | 耿直善良、重情重义 | 拾子养子、苦读供学 | 疯癫冻死清风亭 |

| 贺氏 | 温婉坚韧、母爱深沉 | 苦劝收子、临终念儿 | 悲愤气绝身亡 |

| 张继保 | 由善转恶、冷漠自私 | 拒绝养母、羞辱生父 | 状元被雷劈死 |

| 周桂香 | 自私软弱、封建礼教受害者 | 弃子、接子、护子 | 间接导致悲剧,余生愧疚 |

相关问答FAQs

Q1: 《清风亭》中张继保为何最终被雷劈死?这一情节有何深意?

A1: 张继保被雷劈死是传统戏曲“善恶有报”艺术手法的体现,象征着天理对忘恩负义者的惩罚,从剧情逻辑看,这一情节强化了主题:背叛亲情、践踏人性者终将受到天道惩戒,从文化内涵看,“雷劈”在民间传说中常代表“天谴”,是对张继保抛弃养父母、否认养育之恩的极端否定,警示世人“孝道乃百善之先”,违背伦理者必遭报应,这一结局虽具神话色彩,却符合观众对“正义必胜”的心理期待,增强了剧目的悲剧力量与教育意义。

Q2: 豫剧《清风亭》与其他剧种的“张继保故事”(如京剧、秦腔)相比,有何独特之处?

A2: 豫剧《清风亭》的独特性在于其对“底层民生”的细腻刻画与“乡土情感”的真实表达,相较于京剧的程式化严谨、秦腔的高亢激越,豫剧更注重生活化的表演与口语化的唱腔,如张元秀夫妇的对话多用河南方言,唱腔融入豫西调、豫东调的元素,贴近中原百姓的生活习惯,豫剧版本强化了“清风亭”这一场景的象征意义,通过“茶馆”这一接地气的设定,将贫苦百姓的日常辛酸与命运悲剧紧密结合,使故事更具乡土气息与人文关怀,这也是其能成为豫剧经典的重要原因。