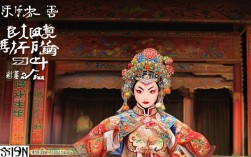

河南豫剧作为中原地区最具代表性的地方剧种,其丰富的唱腔体系中,小调艺术以其灵活生动、贴近生活的特质,成为展现民间百态的重要载体。“三要饭”作为豫剧小调中极具特色的分支,并非单一剧目,而是泛指以“要饭”为核心题材、反映底层人民生存境遇的一系列小戏或唱段的总称,这类作品多植根于明清以来河南灾荒频发、民生凋敝的社会背景,通过乞丐这一特殊群体的视角,既揭露了旧社会的世态炎凉,也饱含着对苦难人生的悲悯与对人性温暖的歌颂,成为豫剧民间性的生动注脚。

“三要饭”的历史渊源与时代土壤

河南地处黄河中下游,历史上因黄河水患、战乱等因素,灾荒频发,“逃荒要饭”成为许多百姓无奈的选择,据《河南戏曲志》记载,明清时期河南民间已出现大量以“要饭”为题材的曲艺形式,如道情、落子等,这些艺人在街头巷尾卖艺时,常将自身经历或所见所闻编成唱段,逐渐形成了豫剧小调中“三要饭”的雏形,清代中后期,随着梆子戏的兴起,这些民间小调被吸收到豫剧表演中,成为“三小戏”(小旦、小生、小丑)的重要组成部分,如《李天宝吊孝》《卷席筒》等剧目中,均穿插了与“要饭”相关的情节或唱段,到了民国时期,灾荒加剧,“三要饭”题材的小戏在河南乡村广泛流传,演员多为民间艺人,他们用方言俚语、质朴的表演,将乞丐的辛酸、世人的冷漠与偶尔的温情真实呈现,成为底层民众的精神共鸣。

“三要饭”的内容题材与人物塑造

“三要饭”并非固定剧目,而是围绕“要饭”这一核心行为,衍生出多种故事类型,其人物塑造多具有典型性,情节贴近民间生活,以下列举三类常见的“三要饭”题材小戏片段,通过表格可清晰看出其内容差异与主题共性:

| 题材类型 | 代表剧目(片段) | 主要人物 | 核心情节 | 主题思想 |

|---|---|---|---|---|

| 悲苦求生型 | 《王小要饭》 | 王小(少年乞丐) | 王小因家遭水灾,父母双亡,沿街乞讨,受尽欺凌,最终遇好心人资助读书。 | 揭露灾荒对底层人民的摧残,展现“穷苦孩子早当家”的坚韧,寄托对善行的期盼。 |

| 讽刺世情型 | 《张三讨亲》 | 张三(懒汉乞丐) | 张三好吃懒做,常年乞讨,却幻想通过“装可怜”骗取富家小姐同情,反被戏弄。 | 讽刺好逸恶劳、不劳而获的思想,批判世态炎凉中人性的扭曲。 |

| 温情互助型 | 《李四背妻》 | 李四(残疾乞丐) | 李四因腿疾乞讨,妻子病重,夫妻二人相互扶持,靠乞讨维持生计,感动乡邻。 | 歌颂底层人民在苦难中不离不弃的真情,体现“患难见真情”的人性光辉。 |

这些题材中,人物多为小人物:少年、懒汉、残疾夫妻等,他们的命运与时代紧密相连,唱词中大量运用河南方言,如“中不中”“恁家”“咋弄”等,语言直白生动,充满生活气息;情节上多通过“乞讨—受辱—偶遇—转折”的结构,既展现苦难,又留有希望,符合民间“苦尽甘来”的审美心理。

“三要饭”的艺术特色与表演风格

豫剧小调“三要饭”的艺术魅力,体现在其独特的唱腔、表演与语言风格中,唱腔上,它以豫剧的【二八板】【流水板】为基础,融合了河南民间小调的元素,节奏明快,叙事性强,例如表现乞讨时的艰辛,常用【哭腔】或【悲怆腔】,拖腔婉转,字字含泪;而表现人物诙谐或讽刺时,则加入【诙谐腔】,语气夸张,充满乡土幽默,伴奏乐器以板胡、梆子为主,偶尔加入唢呐,增强悲凉或热烈的气氛。

表演风格上,“三要饭”注重“以形传神”,演员需通过身段、表情模仿乞丐的动作神态,如拄棍、蹉步(模仿乞丐因饥饿腿软的步态)、抖碗(表现乞讨时的卑微),这些程式化的动作虽简单,却极具感染力,丑角演员的表演尤为重要,他们通过夸张的表情、滑稽的肢体语言,既增强了戏剧性,又暗含对社会的讽刺,如《张三讨亲》中,演员用“翻白眼”“缩脖子”等动作,将懒汉的丑态刻画得入木三分。

语言方面,“三要饭”的唱词多为口语化表达,甚至直接引用民间谚语、歇后语,如“穷在大街无人问,富在深山有远亲”“要饭三年,给个知县都不换”等,既通俗易懂,又蕴含深刻的人生哲理,让观众在轻松的语境中感受沉重的社会现实。

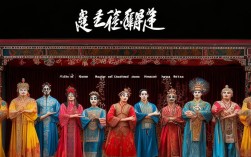

“三要饭”的文化价值与现代传承

作为豫剧小调的重要组成部分,“三要饭”不仅具有艺术价值,更承载着丰富的历史文化内涵,它记录了特定历史时期河南人民的生活状态,是研究近代河南社会史、民俗史的“活化石”;它通过底层视角的叙事,传递了中华民族“吃苦耐劳”“守望相助”的传统美德,具有深刻的教育意义。

随着时代发展,“三要饭”题材的剧目逐渐淡出主流舞台,面临传承危机,近年来,河南戏曲界开始重视这类传统小调的保护与创新:通过数字化手段记录老艺人的表演,建立“豫剧小调数据库”;对传统剧目进行改编,融入现代审美,如将《李四背妻》的故事改编为现代版《扶贫路上》,通过乞丐的视角反映新时代的扶贫政策,让传统题材焕发新生,在戏曲进校园活动中,选取“三要饭”中的经典唱段进行教学,让年轻一代感受豫剧小调的魅力,为这一古老艺术注入新的活力。

相关问答FAQs

Q1:河南豫剧小调“三要饭”与其他豫剧悲剧题材(如《秦香莲》)有何不同?

A:两者虽都以悲剧为底色,但“三要饭”更侧重底层民间视角,题材更贴近日常生活,语言风格更口语化、乡土化,且常带有讽刺或幽默元素,不像《秦香莲》那样聚焦“清官断案”的伦理大戏,而是通过小人物的命运展现社会百态,情感表达更质朴直接,具有更强的民间性和纪实性。

Q2:现代豫剧表演中,“三要饭”这类传统小调如何吸引年轻观众?

A:可对传统唱段进行“现代化改编”,如在音乐中加入流行元素(如电子伴奏),在剧情中融入现代议题(如网络乞讨、乡村振兴),增强时代感;通过短视频平台传播经典片段,用动画、实景拍摄等形式呈现,降低观看门槛;在表演中强化互动性,如邀请观众参与“方言学唱”“动作模仿”,让年轻人在体验中感受豫剧小调的魅力,实现传统艺术的“破圈”传播。