戏曲舞台上,何巧娘担水的身影总能引发观众共鸣,这位出自某地方戏曲剧目的经典女性角色,以“担水”这一日常劳动为切入点,在唱念做打中勾勒出古代劳动女性的坚韧与柔情,成为戏曲表演中“生活化程式”的典范之作。

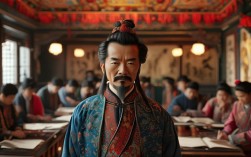

何巧娘通常被塑造为乡间女子,家境清贫却勤劳孝顺,她每日清晨需往返数里担水,维系家庭生计,这一设定并非简单的情节铺垫,而是通过“担水”这一最具象的劳动行为,集中展现其朴实、坚韧的品格,为后续剧情发展(如情感纠葛、命运转折)埋下伏笔,担水情节多发生在剧的开端或转折处,例如某版剧目中,何巧娘在晨曦中手持木桶,踏着露水前往村口井边,途中或与邻里寒暄,或因桶绳断裂、脚下滑跌等突发状况,引发内心独白或与其他角色的互动,这些细节既丰富了生活气息,又通过“小事件”折射“大性格”——如她面对困境时的不抱怨、不气馁,恰是其人格魅力的集中体现。

担水表演是戏曲程式与生活体验的完美融合,演员需通过精准的身段、道具运用和唱腔设计,将“负重行走”这一简单动作升华为艺术表达,身段上,讲究“稳中带颤”:肩扛扁担时,通过腰胯的微妙发力带动双肩轻微晃动,模拟担水时因桶内水波晃动产生的重心变化;步伐上多采用“碎步圆场”,既表现行走的轻快,又暗合戏曲“虚实相生”的美学原则——脚下的步子虽小,却仿佛让观众看到她穿行在田间小路的画面,道具方面,木桶的选择颇有讲究:桶体需轻便以减轻演员负担,桶沿却需宽厚以显真实;桶内常以蓝绸衬底,演员通过手腕的抖动让绸布“波动”,配合眼神的凝视,巧妙暗示“水满将溢”的紧张感,唱腔上,担水时多安排“散板”或“流水板”,唱词口语化,如“清早担水日头红,汗水湿透花衣衫”,既交代时间、环境,又通过拖腔的起伏抒发劳动的艰辛与对生活的期盼。

何巧娘担水的意义远不止于生活再现,在传统戏曲中,劳动场景常被赋予道德教化功能——何巧娘的“勤”与“孝”,正是儒家伦理对女性“妇德”的理想化投射,担水作为女性日常劳作的缩影,也暗合了农耕文明对“土地”与“水源”的敬畏,通过人物与自然的互动(如井边的晨露、田间的蛙鸣),传递出“天人合一”的朴素哲学,这一情节的传承价值亦不容忽视:何巧娘担水的表演程式,已成为地方戏旦角训练的必修课,许多老艺人通过“口传心授”,将“颤肩”“晃桶”等细节代代相传,使其在不同时代、不同演员的演绎中始终保持生命力,近年来,更有年轻演员在传统基础上融入现代审美,如通过灯光投影增强“水波”的视觉效果,或用舞蹈化的肢体语言拓展表现维度,让这一经典情节在当代舞台上焕发新彩。

| 表演元素 | 具体呈现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 身段动作 | 肩扛扁担的“颤肩”步,桶身随步伐自然晃动;落脚时脚尖轻点,如“蜻蜓点水” | 模拟担水时的负重感与重心变化,展现劳动的韵律美,虚实结合营造行进感 |

| 道具运用 | 木桶内衬蓝绸模拟水面,桶沿系红绸带;扁担选用轻质木料,两端包裹软布防滑 | 增强视觉层次感,红蓝对比突出戏曲色彩;软布既保护演员道具,又提升表演真实度 |

| 唱腔设计 | 以地方戏“正板”为基础,唱词融入方言俚语(如“担水扁担悠悠晃”);拖腔加入颤音 | 突出地域特色,唱腔与动作节奏同步,通过音乐情绪强化人物内心状态 |

FAQs

-

问:何巧娘担水情节为何能跨越时代,成为观众喜爱的经典片段?

答:其魅力在于“真实感”与“艺术性”的平衡,担水是贴近生活的劳动场景,观众易产生共情;戏曲通过程式化表演将其提炼为极具美感的艺术形式,既保留了生活的烟火气,又赋予了其超越日常的审美价值,何巧娘身上勤劳、善良的品质具有普世性,能引发不同时代观众的共鸣。 -

问:不同地方戏在演绎何巧娘担水时,有哪些地域特色差异?

答:差异主要体现在表演风格和音乐唱腔上,例如潮剧版本的何巧娘,身段更注重“柔”,步伐如流水般连贯,唱腔以潮汕方言为基础,轻柔婉转,体现“南戏遗韵”;而豫剧版本的则突出“刚”,扛担时动作大开大合,唱腔高亢激昂,融入中原地区“硬朗”的劳动气质,这些差异正是地方戏曲“一方水土养一方戏”的生动体现。