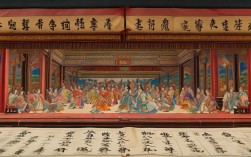

戏曲艺术历经千年发展,剧目浩如烟海,其中不乏情节相似、主题相近或人物形象相通的作品,这些相似剧目既体现了戏曲对经典故事的集体记忆与传承,也折射出不同地域、剧种在艺术表达上的独特个性,它们或同源异流,或母题共通,或因表演程式而形成叙事相似,构成了戏曲生态中既重叠又多元的景观。

同一故事的多剧种演绎:经典母题的跨地域变奏

戏曲剧目的相似性,最直观体现在同一故事被多个剧种改编演绎,以《白蛇传》为例,这一源于唐代传奇、成型于明清话本的故事,几乎遍布全国各大剧种,越剧《白蛇传》以“断桥相会”“水漫金山”为核心,唱腔婉转缠绵,突出白素贞与许仙的悲情;京剧《白蛇传》则强化武戏分量,白素贞的“斗法海”场面火爆,程式化动作极具张力;川剧《白蛇传》融入“变脸”“吐火”等绝活,将法海的“神通”与白蛇的“妖性”表现得夸张诙谐,尽管情节主线一致,但各剧种根据自身艺术特色对细节进行取舍,如越剧侧重“情”,京剧侧重“斗”,川剧侧重“趣”,使同一故事呈现出截然不同的审美韵味。

类似情况在《梁祝》中同样显著,越剧《梁山伯与祝英台》以“十八相送”“楼台会”的唱段闻名,将才子佳人的柔情蜜意发挥到极致;川剧《柳荫记》则加入“化蝶”前的“哭坟”大段高腔,情感表达更为浓烈;而粤剧《梁山伯》借鉴了广东音乐的明快节奏,使悲剧中透出一丝轻灵,这种“一源多流”的现象,既因故事本身具有强烈的戏剧冲突和情感共鸣,也得益于戏曲“以歌舞演故事”的特性,允许不同剧种在框架内自由填充地域化的艺术元素。

母题驱动的情节相似:类型化叙事的集体选择

除同一故事的多版本演绎外,戏曲中还存在大量“母题相似”的剧目,它们虽人物、背景各异,却共享核心叙事逻辑,形成类型化的创作模式。“才子佳人”是最典型的母题之一,从《西厢记》的“张生崔莺莺”,到《牡丹亭》的“柳梦梅杜丽娘”,再到《玉堂春》的“王景苏三”,这些剧目均围绕“才子落难-佳人相助-团圆结局”的线索展开,差异仅在于落难原因(赶考、蒙冤)、佳人身份(闺秀、妓女)及时代背景(唐、明、清),这种模式化叙事源于古代市民阶层的审美需求——对才子佳人式的浪漫理想与“善恶有报”的朴素伦理的向往,成为戏曲创作反复沿用的“公式”。

另一高频母题是“忠奸斗争”,以《赵氏孤儿》为例,京剧、秦腔、豫剧等均有改编,核心冲突均为“忠臣赵盾遭奸臣屠岸贾陷害-程婴献子保全血脉-二十年后孤儿复仇”;《铡美案》中“陈世美负义-包公铡美”的情节,在《秦香莲》《铡赵王》等剧目中反复出现,只是人物姓名与细节略有调整,这类剧目通过强烈的善恶对立,传递“忠义必胜、奸佞必惩”的价值观,其情节相似性本质是戏曲对社会伦理的艺术化表达,也是观众对“正义伸张”的心理期待在舞台上的投射。

表演程式与叙事逻辑的共性:程式化形成的“相似感”

戏曲的相似性还源于其独特的“程式化”表演体系,无论是开门、上马、划船等虚拟动作,还是哭、笑、怒等情绪表达,不同剧目往往遵循相似的程式规范,导致观众在观看时产生“叙事逻辑相似”的感知。《打金枝》与《贵妃醉酒》均涉及宫廷场景,皇帝与后妃的互动中,台步、水袖、眼神的运用高度程式化:皇帝的“龙行步”沉稳威严,后妃的“莲步”端庄含蓄,即便剧情不同,观众也能通过程式快速识别人物身份与情境,再如武戏中的“起霸”“走边”等套路,在《挑滑车》《长坂坡》等剧目中反复出现,通过相似的身段设计展现武将的威猛与战场氛围,形成“武戏文唱”或“文戏武做”的共性表达。

这种程式化相似并非艺术创作的惰性,而是戏曲“以形传神”的美学追求——通过约定俗成的动作符号,让观众跨越语言与地域障碍,直接感知人物情感与剧情张力,它既是戏曲传承的“密码”,也是不同剧目间产生“相似感”的深层原因。

相似剧目的成因:传承、地域与创新的交织

戏曲中相似剧目的产生,是多重因素共同作用的结果,历史传承方面,宋元以来的话本、小说、说唱艺术为戏曲提供了丰富的“故事库”,同一蓝本被不同剧种反复改编,形成“同源剧目”;地域文化方面,北方戏曲(如秦腔、京剧)豪放刚健,南方戏曲(如越剧、黄梅戏)婉约柔美,同一故事在不同地域的艺术化处理中,既保留了核心情节,又融入了地方审美,形成“异流同宗”;艺人再创作方面,戏曲表演强调“死学活用”,艺人在传承师父技艺时,会根据自身条件与观众喜好进行即兴发挥,但这种“发挥”往往在程式框架内进行,导致不同剧目在表演细节上形成“相似中的差异”。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的相似剧目是否意味着缺乏创新?

A1:并非如此,相似剧目本质是戏曲“传承与创新”辩证关系的体现,经典故事与核心情节的传承保证了戏曲的文化根脉;各剧种通过唱腔设计、表演程式、舞台呈现等元素的再创造,赋予相似剧目独特的艺术个性,例如京剧《锁麟囊》与越剧《锁麟囊》均以“赠囊-寻囊”为核心,但京剧程派的幽咽婉转与越剧的柔美清丽,使两者成为“同戏不同艺”的典范,这种“旧瓶装新酒”的创作模式,恰恰是戏曲生命力的来源。

Q2:为什么同一故事在不同剧种中会有较大差异?

A2:差异主要源于地域文化、观众审美与艺术传统的不同,以《穆桂英挂帅》为例,京剧中的穆桂英是“英姿飒爽的中帼英雄”,唱腔高亢激越,动作大开大合,符合北方观众的豪放审美;豫剧中的穆桂英则融入了河南地方戏的“梆子腔”,唱腔质朴有力,更强调乡土气息中的坚韧;而川剧《穆桂英》可能加入“帮打唱”的群体表演,使舞台更具市井热闹感,不同剧种的行当分工(如京剧的“生旦净丑”与越剧的“旦角主导”)也影响人物塑造,导致同一角色在不同剧种中呈现出性格与形象的差异。