河南作为豫剧的故乡,孕育了无数脍炙人口的戏曲经典,其中以包公为主题的作品更是承载着民间对正义的深切向往,当豫剧与电影艺术相遇,那些在舞台上流传百年的包公故事便有了新的生命力,以《包公误》为代表的豫剧电影,不仅延续了传统戏曲的精髓,更通过镜头语言深化了“包公断案”的戏剧张力,尤其是“误”与“纠误”的叙事内核,让这位铁面无私的清官形象更显立体与人性化。

在豫剧传统剧目中,包公戏素以“包青天”断如神的形象深入人心,而《包公误》则另辟蹊径,聚焦于“误判”这一极具冲突性的情节,影片通常以一桩看似证据确凿的冤案为开端:某地发生命案或谋逆案,权贵为达私利,精心伪造证据,将忠良或无辜者诬陷为罪犯,初到任的包公(或受命查案的包公)因时间紧迫、信息闭塞,甚至被表象迷惑,一度做出错误判断,导致蒙冤者含冤受屈,这一“误”并非包公主观作恶,而是人性与制度局限下的无奈,为后续的“纠误”埋下伏笔,随着调查深入,包公通过微末线索(如证人的犹豫、物证的矛盾)察觉疑点,顶住权贵压力,重新梳理案情,最终揭露真相,平反冤案,这种“由误到正”的叙事,既保留了传统包公戏“明镜高悬”的核心精神,又通过“误”的设置,让包公的形象从“神坛”走向人间,展现出其作为凡人也会犯错、但勇于担责的品格,更具感染力。

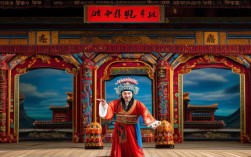

从艺术表现来看,豫剧电影《包公误》完美融合了戏曲的程式化表演与电影的写实手法,在唱腔设计上,包公一角多采用豫剧花脸的“黑头”唱腔,声如洪钟,气势磅礴,尤其在“误判”后的内心挣扎与“纠误”时的坚定决断中,唱腔的抑扬顿挫成为刻画人物的关键,当包公发现自己误判后,一段“跪在公堂思前事”的反调唱段,通过低回婉转的旋律与颤抖的表演,将懊悔、自责与重新振作的情绪层层递进,展现了铁面下的柔情,表演程式上,豫剧特有的“趟马”“甩发”“亮相”等身段被巧妙融入电影场景,如包公骑马赶往案发现场的“趟马”,结合镜头的快速剪辑,既保留了戏曲的韵律感,又增强了动作的紧张感,电影化处理则突破了舞台的时空限制,通过特写镜头捕捉演员的眼神微表情(如包公发现疑点时的凝眉),通过场景调度还原宋代开封府的市井风貌,让古老的豫剧故事更具代入感。

文化内涵层面,《包公误》中的“误”与“纠误”不仅是对司法公正的艺术化诠释,更折射出中国传统法治文化的智慧,它传递出“人非圣贤,孰能无过”的包容态度,更强调“知错能改,善莫大焉”的担当精神,在现代社会,这一故事依然具有启示意义:司法审判需审慎严谨,避免因信息不对称或外部压力而草率定论;公权力行使者既要保持铁面无私的原则,也要常怀自省之心,影片中包公“不冤好人,不纵恶人”的信念,正是对公平正义最朴素的追求,跨越时空引发观众的共鸣。

以下是《包公误》经典桥段与艺术表现的梳理:

| 桥段名称 | 核心情节 | 艺术表现特色 |

|---|---|---|

| 误判公堂 | 包公依据伪证判定蒙冤者有罪 | 花脸唱腔高亢沉重,配合“甩发”身段表现决断;镜头俯拍公堂,营造压抑氛围 |

| 疑云初现 | 包公发现物证矛盾,深夜翻卷 | 唱腔转为低沉的反调,特写手指轻抚卷宗的细节,光影对比突出内心的挣扎 |

| 平反昭雪 | 包公重审案件,揭露权贵阴谋 | 唱腔激昂高亢,配合“亮相”身段;镜头从公堂全景切换到蒙冤者特写,情绪推向高潮 |

相关问答FAQs:

问:豫剧电影《包公误》与传统舞台版《包公误》在叙事上有何不同?

答:传统舞台版受限于舞台时空,叙事更集中,冲突爆发点直接,常通过唱段和身段快速推进情节;而电影版则通过镜头语言拓展了叙事空间,可增加铺垫细节(如案发现场的环境描写、人物关系的闪回),更细腻地展现“误判”的心理过程,同时运用蒙太奇等手法增强悬念,让观众更易代入“发现真相”的推理过程。

问:包公形象在《包公误》中为何要设置“误判”情节,是否削弱了其“清官”形象?

答:设置“误判”非但未削弱包公形象,反而使其更丰满,传统包公戏多强调其“绝对正确”,易显得神化而疏远;而“误判”情节展现了包公作为凡人的局限,凸显其“勇于认错、勤于纠错”的品格,让“清官”形象更具真实感与说服力,这种“人性化”处理,恰恰强化了包公“一心为民”的本质,使其精神内核更贴近观众,传递出“正义需要不断追求”的深刻主题。