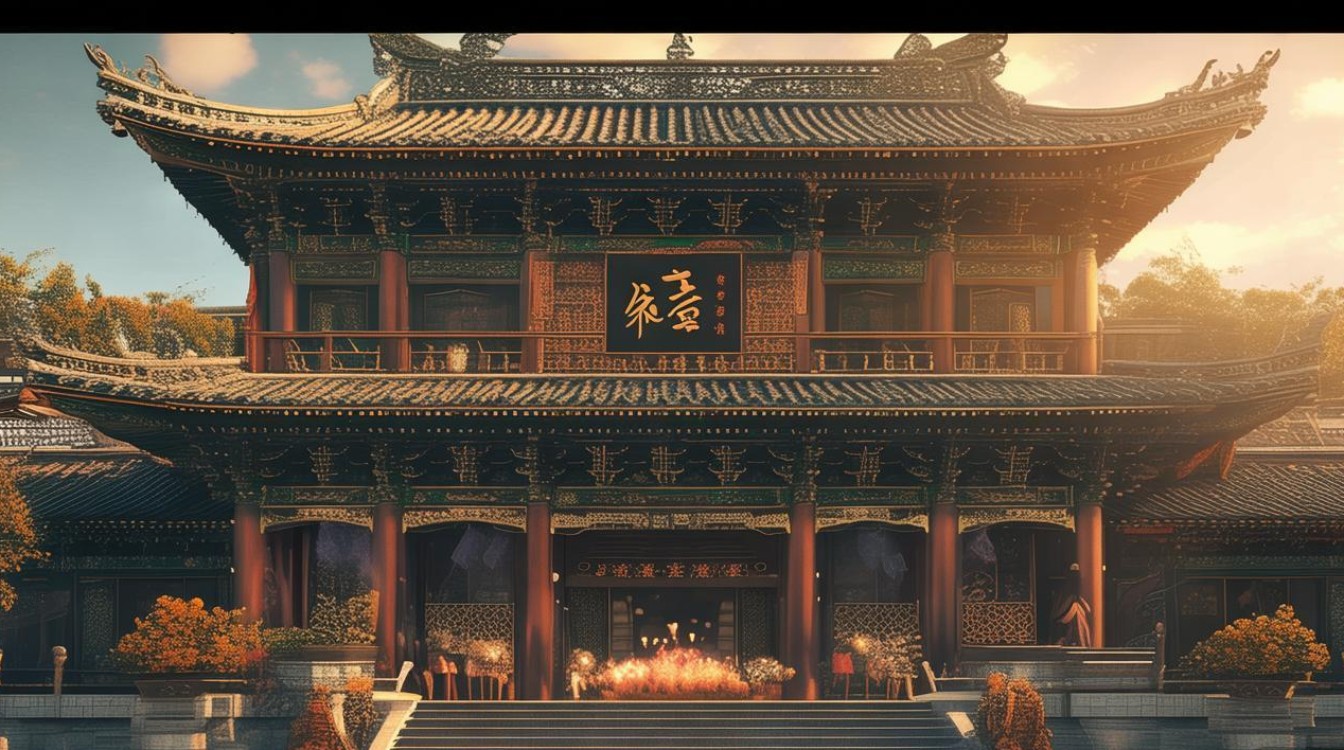

予东豫剧雷音寺,是豫东地区戏曲文化的重要载体与精神地标,其历史可追溯至明清时期,历经数百年沉淀,将豫东调的高亢激越与佛教文化的庄严慈悲融为一体,成为当地民众生活中不可或缺的文化符号,雷音寺本为千年古刹,始建于唐代,初以佛教修行为主,明代中后期随着庙会文化的兴起,寺内开始搭建戏台,邀请豫剧班社演出,逐渐形成“以戏弘法、以戏会友”的传统,每逢春节、庙会、佛教节日,雷音寺戏台便热闹非凡,豫东豫剧的梆子声穿透晨钟暮鼓,吸引方圆百里的民众前来观戏、祈福,戏台与寺庙相互滋养,共同孕育出独具特色的“予东豫剧雷音寺”文化现象。

予东豫剧作为豫剧的重要分支,以商丘、周口为中心,唱腔上讲究“大腔大口”,真假声转换自如,表演风格粗犷豪放,武戏见长,这与雷音寺所处的豫东平原地域文化息息相关——当地民众性格直爽,崇尚忠义,戏曲内容多取材于历史演义、民间传说,如《穆桂英挂帅》《花木兰》《七品芝麻官》等经典剧目,在雷音寺的戏台上被演绎得淋漓尽致,雷音寺的演出不仅丰富了寺庙的文化内涵,更让佛教故事通过戏曲形式深入人心,如《目连救母》《观音得道》等剧目,将因果报应、慈悲为怀的教义融入生动的剧情,使民众在观戏中潜移默化接受文化熏陶。

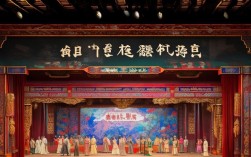

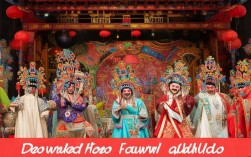

从艺术特色来看,予东豫剧雷音寺的表演兼具宗教仪式与民间娱乐的双重属性,演出前常有“祭戏”仪式,班主率演员向佛像敬献供品,焚香祈福,祈求演出顺利、国泰民安;剧目选择贴近民众生活,既有《朝阳沟》等现代戏,也有《秦香莲》等传统戏,语言通俗易懂,情感真挚热烈,演员在台上的一招一式、一哭一笑,都引发观众强烈共鸣,音乐伴奏以板胡、梆子为主,节奏明快,气势磅礴,尤其是“花腔”和“垛板”的运用,展现出豫东豫剧独特的艺术魅力,下表展示了予东豫剧雷音寺的主要艺术特点与代表剧目:

| 艺术类别 | 特点描述 | 代表剧目举例 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 豫东调为主,嗓音洪亮,真假声结合,拖腔悠长 | 《穆桂英挂帅·辕门斩子》《花木兰·刘大哥讲话理太偏》 |

| 表演 | 动作夸张,注重架势,武戏(如刀马旦、武生)突出 | 《七品芝麻官·打轿》《秦英征西·挂帅》 |

| 音乐 | 以板胡、梆子为主,辅以笙、笛,节奏明快 | 《朝阳沟·祖国的好山河寸土不让》《朝阳沟·那个前晌》 |

| 剧目 | 历史演义、民间传说、现代戏兼具,贴近民众生活 | 《目连救母》《观音得道》《李双双》 |

雷音寺予东豫剧的文化意义远不止于娱乐,它是豫东地区民俗生活的“活化石”,承载着民众的集体记忆与情感认同,在过去,雷音寺的戏台是信息传播的重要场所,政策法规、道德规范、生活常识等常通过戏曲传递给民众;戏班也是民间艺术人才的摇篮,许多著名豫剧演员都曾在雷音寺戏台上历练成长,如豫东调名家唐喜成、阎立品等,都曾在此留下演出足迹,每逢演出日,雷音寺周边商贩云集,形成独特的“庙会经济”,民众在观戏的同时,也进行物资交流、人际交往,戏台成为维系乡土情感的纽带。

随着现代娱乐方式的冲击,予东豫剧雷音寺的传承也面临挑战,近年来,当地政府与文化部门加大保护力度,将雷音寺豫剧列入非物质文化遗产名录,成立传习所,邀请老艺人授课,培养年轻演员;结合旅游开发,在雷音寺景区定期举办“豫剧文化节”,让传统艺术与现代旅游融合发展,通过短视频平台直播演出、录制经典剧目光盘等方式,扩大了雷音寺豫剧的影响力,让更多年轻人了解并喜爱这一传统艺术。

FAQs

-

问:予东豫剧雷音寺的唱腔与其他豫剧流派(如豫西调)有何显著区别?

答:予东豫剧雷音寺属豫东调,唱腔以“大腔大口”为特色,音域宽广,真假声转换自然,多用“真声吐字、假声拖腔”,风格高亢激越,适合表现慷慨悲壮的历史题材;而豫西调则唱腔深沉婉转,以“假声为主,真声为辅”,多表现细腻柔情的情感,如《秦雪梅吊孝》等剧目,两者风格迥异,共同构成豫剧的多样性。

-

问:雷音寺豫剧在当代如何吸引年轻观众,实现文化传承?

答:雷音寺豫剧通过“创新+传承”双轨并行吸引年轻观众:保留传统剧目的核心精髓,同时融入现代元素,如改编网络小说、动漫故事为戏曲,或加入灯光舞美等现代舞台技术;开展“戏曲进校园”活动,让学生体验豫剧表演,开设线上戏曲课堂,利用短视频平台发布“一分钟豫剧”等碎片化内容,让年轻观众在轻松有趣的氛围中接触传统艺术,培养兴趣与认同感。