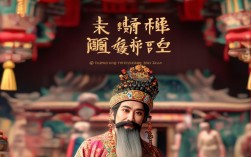

“李世民游阴山”作为传统戏曲中的经典题材,以唐太宗李世民巡视边疆、化解民族矛盾为核心,融合历史真实与艺术虚构,展现了盛唐气象与“天可汗”的仁德胸怀,这一题材在京剧、豫剧、晋剧等多个剧种中均有演绎,虽版本细节各异,但始终围绕“边疆安定”“民族团结”的主题展开,成为反映唐代民族关系的重要戏曲文本。

从历史背景看,李世民“游阴山”的情节脱胎于贞观四年(630年)唐军大破东突厥后,李世民亲赴阴山(今内蒙古阴山山脉一带)巡视的史实。《旧唐书·太宗本纪》载,贞观四年李靖灭东突厥,“太宗幸灵州,敕勒诸部俟斤遣使相继诣灵州者数千人,咸云:‘愿得天至尊为奴等天可汗’”,戏曲以此为蓝本,通过“游阴山”的情节设计,将政治事件转化为具有戏剧张力的君臣、民族故事,既尊重历史脉络,又赋予人物更丰富的情感与冲突。

剧情梗概通常以“起兵平叛—微服私访—化解矛盾—勒石记功”为主线展开,开篇多描绘突厥余部在叛乱首领煽扰下侵扰边境,李世民为体察民情,隐瞒帝身份,与随从(如大将尉迟恭、谋臣魏徵等)化装为商贾进入阴山,途中偶遇突厥少女阿娜尔,其父因拒绝参与叛乱被杀,阿娜尔向“商人”诉说冤屈,引出边疆官员克扣粮草、激化矛盾的伏笔,李世民深入草原,发现当地百姓因战乱与苛政流离失所,遂决心彻查,此时叛军来袭,李世民一行陷入重围,危急时刻突厥部族因感念其仁德倒戈,协助唐军平叛,李世民在阴山刻石记功,推行“胡汉一家”政策,边疆重归安宁,剧情通过“微服—遇险—识奸—平乱—怀柔”的跌宕起伏,塑造了李世民深谋远虑、体恤民情的君主形象,也突显了民族团结的主题。

人物塑造上,李世民是核心角色,戏曲通过“文戏唱功”与“武戏做功”结合,展现其帝王气度与人性温度,如“巡边”一场,唱腔多采用西皮导板与慢板,表现其对江山社稷的忧思;“审奸”时则用快板与散板结合,凸显其雷霆手段;“安抚百姓”时,念白与身段皆显亲民,打破传统帝王的威严感,配角中,阿娜尔作为突厥代表,其唱腔融入民族音乐元素,舞姿模拟草原牧马,成为民族和解的象征;反派角色(如叛军首领或贪官)则多脸谱化,强化忠奸对立,推动剧情冲突。

艺术特色方面,不同剧种在唱腔、表演与舞台呈现上各具地域风情,京剧版侧重“功架”,李世民的“趟马”“亮相”等程式化动作刚劲有力,服饰以明黄龙袍配黑色大氅,彰显帝王威严;豫剧版则突出“生活化”,加入大量河南方言念白,阿娜尔的“顶碗舞”“翻跟头”等民间杂技元素,增强故事趣味性;晋剧版受山西边塞文化影响,唱腔高亢苍凉,舞台背景多用实景绘景,再现阴山“风吹草低见牛羊”的辽阔,道具中的“突厥弯刀”“唐军旌旗”“阴山勒石”等,既还原历史细节,也强化视觉冲击。

流传版本上,各剧种因地域文化差异,形成了不同侧重的演绎体系,以下为部分主要版本对比:

| 剧种 | 剧情侧重点 | 经典唱段/桥段 | 代表传承剧团 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 帝王功业与战略 | 《勒石燕然》(李世民独唱) | 中国京剧院、北京京剧院 |

| 豫剧 | 民间疾苦与仁政 | 《阴山诉苦》(阿娜尔控诉) | 河南豫剧院、洛阳豫剧团 |

| 晋剧 | 民族团结与边塞 | 《胡汉一家亲》(突厥部族归顺) | 山西晋剧院、太原实验晋剧院 |

| 秦腔 | 战场厮杀与忠义 | 《大破阴山》(尉迟恭单骑救主) | 易俗社、三意社 |

这些版本或侧重政治叙事,或聚焦民间故事,但均以“民族团结”为内核,成为传统戏曲“以史为鉴”的典范。

FAQs

Q1:“李世民游阴山”中的“阴山”具体指哪里?与历史上的阴山山脉是否一致?

A1:戏曲中的“阴山”与历史上的阴山山脉基本一致,主要指今内蒙古中部的大青山、灰腾梁山等构成的阴山山系,是古代中原王朝与北方游牧民族的天然分界线,历史上,李世民曾于贞观四年(630年)在阴山一带“刻石记功”,戏曲以此为背景,将地理概念扩展为“边疆”的象征,既保留了历史真实性,又强化了故事的空间感。

Q2:为什么“李世民游阴山”在当代戏曲舞台上的演出频率不高?如何通过创新传承这一题材?

A2:演出频率不高的原因主要有三:一是历史题材与现代观众审美存在距离,年轻群体对唐代民族史的了解有限;二是传统剧本情节相对单一,冲突多围绕“忠奸”“平叛”,缺乏新意;三是不同剧种版本分散,缺乏整合推广,创新传承可从三方面入手:一是融入现代舞台技术(如全息投影还原阴山风光),增强视觉体验;二是调整叙事视角,如以阿娜尔的视角展开故事,突出“民族和解”的当代价值;三是结合文旅项目,在内蒙古、山西等边疆省份推出“边塞戏曲文化节”,让历史题材与地域文化深度绑定,焕发新生。