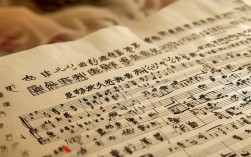

京剧《三娘教子》作为传统骨子老戏,以“贤德教子”为核心,旦角王春娥(青衣行当)的表演是剧目的灵魂,而伴奏则是其塑造人物、传递情感的“第二语言”,旦角在剧中的唱腔以“二黄”“西皮”为主,兼具婉转细腻与刚毅坚韧,伴奏需精准贴合人物心境,通过乐器的音色、节奏、力度变化,共同构建出三娘从孤苦委屈到坚定教子的情感弧光。

京剧旦角伴奏以“文场”为主,辅以“武场”节奏支撑,文场核心乐器包括京胡、京二胡、月琴、三弦、笛子、笙等,武场则以板鼓、大锣、铙钹、小锣为主,京胡作为“主奏乐器”,承担托腔保调、引领情绪的核心作用;京二胡以柔和的音色润色唱腔,与京胡形成“托保随”的配合;月琴、三弦则以清脆的节奏音型填充旋律,增强唱腔的流动感;板鼓则是整个乐队的“指挥”,通过鼓点的疏密、轻重控制表演节奏,与身段、念白形成默契联动。

在《三娘教子》的不同场景中,伴奏与旦角的配合呈现出鲜明的层次感,开篇“机房纺织”一折,三娘独守空房,面对丈夫早逝、偏室改嫁的困境,唱腔以【二黄慢板】起调,京胡以浑厚的中把位音色拉长过门,弓法舒缓如叹息,京二胡加入“揉弦”技法,模拟“蚕丝”般的细腻质感,月琴以“轮指”轻拨,营造孤寂清冷的氛围,当唱至“春香去后机房冷”时,京胡突然收弓,仅留京二胡的弱音延续,配合三娘拭泪的身段,以“静”衬“悲”,强化人物的凄苦。

“教子”一折是全剧高潮,三娘面对义子薛倚哥逃学顶嘴,情绪从委屈震怒到含泪教诲,伴奏随之层层递进,倚哥顶撞时,三娘唱【二黄导板】“小奴才一言把娘冲顶”,京胡以“爆发性”的强弓起奏,板鼓急促的“凤点头”节奏配合三娘甩袖的动作,旋律陡然升高,凸显愤怒;转【回龙】“见奴才怒火满胸膛”时,京胡改用“擞音”,模仿哽咽声,京二胡加入“气口”停顿,唱腔似断非续,表现三娘强忍泪水的隐忍;最终在【二黄原板】“老薛保进机房”的规劝中,节奏渐稳,京胡弓法由“碎弓”转为“长弓”,月琴以“双弹”音型模拟“织机”声,既呼应“机房”场景,又暗示三娘从愤怒到冷静的转变,最终以“稳如泰山”的旋律收束,凸显其“虽为女子,却有丈夫志”的坚韧。

伴奏与旦角的“做功”更是密不可分,当三娘整理衣袖准备教子时,月琴的“泛音”与三娘的“云手”身段同步,每一步踏脚都踩在板鼓的“抽头”节奏上;念白“奴才啊”时,京胡以“滑音”轻托尾音,使台词更具音乐性;倚哥跪地悔过时,笛子突然以“花舌音”加入,模拟“破涕为笑”的明亮感,与三娘眼角的泪光形成呼应,让“教子”的温情在冲突后自然流露。

这种“以乐塑人、以情带声”的伴奏艺术,正是京剧旦角表演的魅力所在,通过乐器的精妙组合与节奏的精准把控,伴奏不仅烘托了唱腔,更将三娘的“贤、德、刚、毅”具象化为可听、可感的音乐形象,让观众在旋律中读懂人物的内心世界。

相关问答FAQs

Q1:京剧《三娘教子》中旦角伴奏为何以京胡为主要领奏乐器?

A1:京胡音色高亢明亮,穿透力强,能精准贴合青衣(王春娥)唱腔“刚柔并济”的特点,其“托腔保调”功能可随唱腔情绪灵活调整弓法——如表现委屈时用“连绵弓”,表现坚定时用“顿挫弓”,且通过“把位”转换(如中把位浑厚、下把位悲凉)辅助情绪表达,京胡与京二胡、月琴的“文场组合”能形成丰富和声,既能凸显唱腔主体,又能以乐器音色差异区分场景(如独处时京二胡为主,冲突时京胡强化),是旦角塑造人物的核心“声音载体”。

Q2:伴奏如何通过节奏变化表现三娘“教子”时的情绪波动?

A2:教子场景中,伴奏节奏随三娘情绪动态调整:初期愤怒时,板鼓以“快板”密集节奏推动,京胡用“垛板”短促音型模拟心跳加速,唱腔“小奴才一言把娘冲顶”每句尾音都配以京胡的“强收”,凸显震怒;中期诉苦时,节奏放缓至“原板”,板鼓改用“单楗击”,京二胡加入“滑音”,唱腔“老薛保进机房”句间加入京胡的“长过门”,以“缓”衬“悲”;后期教诲时,节奏转为“稳板”,板鼓以“抽头”规律点拍,月琴“轮指”模拟“谆谆教诲”,唱腔“娘好比”句尾京胡以“回滑音”收束,既表现三娘的威严,又暗含慈爱,通过“快-慢-稳”的节奏层次,直观呈现情绪的起伏与转变。