豫剧《李三娘》是传统经典剧目,取材于“白兔记”故事,以李三娘磨房受苦、咬脐郎寻母为主线,唱腔设计融合了豫东调的高亢与豫西调的悲凉,曲谱体系丰富,包含慢板、二八板、流水板、散板等多种板式,通过旋律起伏、节奏变化精准刻画人物情感,以下从剧目背景、曲谱结构、经典唱段分析及艺术特色等方面展开详述。

剧目与人物背景

《李三娘》讲述了五代十国时期,李三娘嫁与刘知远,遭兄嫂逼迫,在磨房受尽磨难,产子咬脐郎后被迫分离,十八年后母子团聚的故事,李三娘作为核心人物,其唱腔需贯穿“悲苦、坚韧、思念”三重情感,曲谱设计上既有女性角色的柔婉,又有底层百姓的质朴,更蕴含传统戏曲“以声传情”的美学追求,豫剧不同流派的《李三娘》在曲谱上略有差异,豫东调版本以“大本嗓”为主,旋律激越,适合表现人物刚烈;豫西调版本则多用“二本嗓”,缠绵悱恻,侧重悲情渲染。

曲谱结构与板式特点

豫剧《李三娘》的曲谱以“板式变化体”为核心,通过不同板式的组合与转换,推动剧情发展、塑造人物形象,主要板式及功能如下:

慢板

用于抒发深沉情感,如李三娘在磨房中的独白,节奏舒缓(4/4拍),旋律起伏较大,常通过“起腔、平腔、送腔”结构完成情感铺陈,磨房受苦》唱段,开头以“5 6 1 2 | 3——”的起腔奠定悲凉基调,平腔部分通过下行旋律(如“3 2 1 6 | 5——”)模拟叹息,送腔则拖长尾音,强化“苦”的余韵。

二八板

叙事性板式,节奏规整(2/4拍),字多腔少,适合交代情节,如李三娘回忆往事时,用“中二八”(中等速度)叙述“兄嫂逐我磨房苦,日推夜磨泪满裳”,旋律简洁,以“说唱化”的唱词推进剧情。

流水板

表现急切情绪,节奏明快(1/4拍),字少腔短,如《盼夫归》唱段,通过“紧流水”(快速流水板)的密集节奏,模拟李三娘坐立不安的焦灼,旋律多跳进(如“1 3 | 2 5 | 1——”),增强张力。

散板

自由节拍,用于情感爆发或转折,如李三娘产子后与子分离的哭唱,节奏无固定规律,旋律高亢(可达高音5),通过“哭腔”(下滑音、气声结合)撕心裂肺地抒发悲痛。

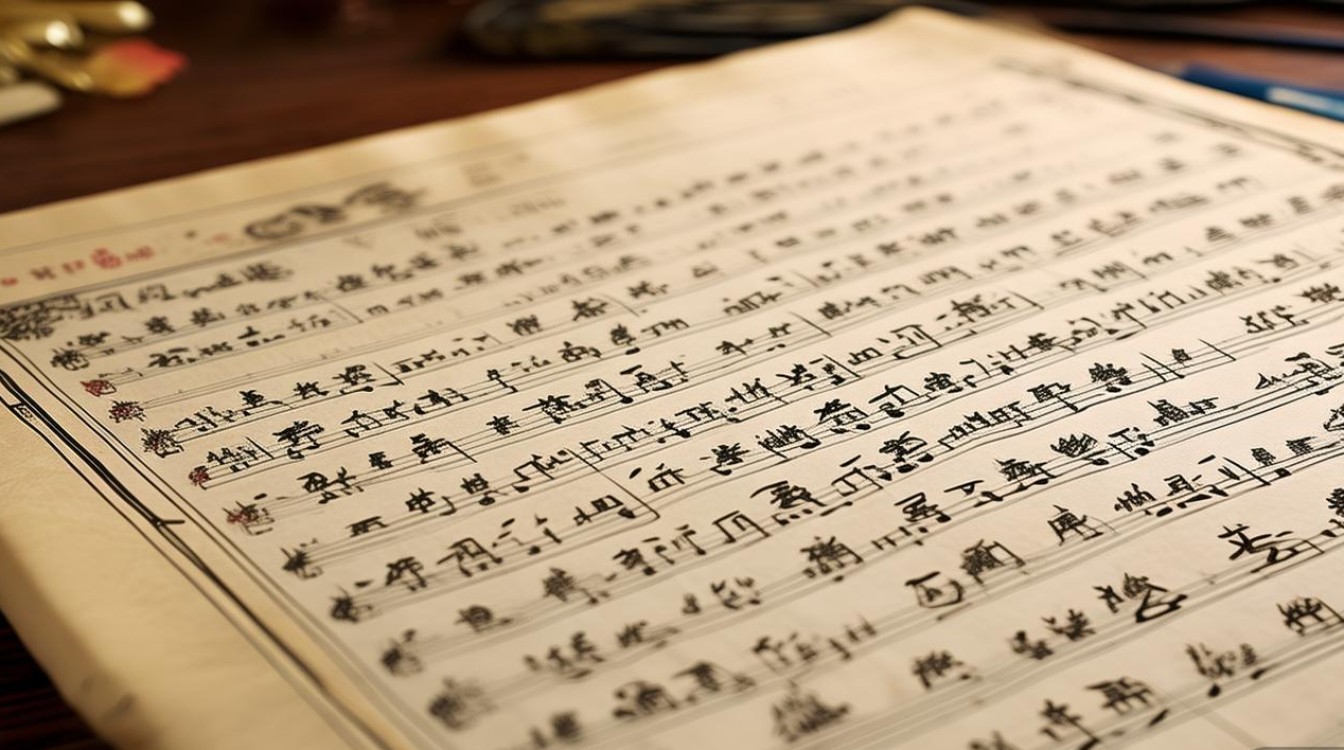

经典唱段曲谱分析

以《磨房受苦》核心唱段为例,选取前四句进行曲谱解析,表格展示如下:

| 板式 | 唱词 | 简谱片段(G调) | 特点分析 |

|---|---|---|---|

| 慢板起腔 | 李三娘坐磨房泪如雨下 | 5 6 1 2 | 3—— |

| 慢板平腔 | 十八年受尽苦无人答话 | 1 2 3 5 | 2 1 6 5 |

| 慢板送腔 | 思想起刘知远心如刀扎 | 2 3 5 6 | 5 3 2 1 |

| 二八板转接 | 磨盘转断肠月影西斜 | 1 1 2 3 | 5 3 2 1 |

此唱段通过慢板的舒展与二八板的紧凑结合,既展现了李三娘的长期苦难,又通过细节性旋律(如模拟磨盘声的重复音)增强画面感,体现豫剧“唱念做打”中“唱”与“情”的高度统一。

曲谱的艺术特色

- 地域性音调:融合豫东调的“上五音”(宫商角徵羽)与豫西调的“下五音”,旋律中常出现“5 7 2 4”的偏音,形成独特的“苦音”色彩,贴合李三娘的悲情命运。

- 润腔技巧:大量运用“滑音”(上滑、下滑)、“颤音”、“甩腔”等技巧,如“泪如雨下”的“下”字用下滑音,“无人答话”的“话”字甩腔至高音,增强情感表现力。

- 板式对比:通过慢板与流水板、散板的交替,形成“张弛有度”的节奏变化,如从《磨房受苦》的慢板转《盼夫归》的流水板,直观呈现人物情绪从沉郁到急切的转变。

相关问答FAQs

问题1:豫剧《李三娘》曲谱中,如何通过板式转换表现人物情感变化?

解答:板式转换是《李三娘》曲谱刻画情感的核心手段,在表现李三娘回忆往昔时,多用慢板舒展旋律,抒发哀伤;当剧情发展到“子别母”的冲突高潮时,转为散板,通过自由节奏和哭腔爆发悲痛;而在“盼夫归”的段落,则用流水板加快节奏,模拟焦灼心理,这种“慢—散—快”的板式布局,使情感表达层层递进,更具感染力。

问题2:豫剧《李三娘》曲谱中的“哭腔”在演唱时有哪些具体技巧?

解答:“哭腔”是李三娘唱段的重要情感符号,演唱时需结合旋律、气息与音色技巧:一是旋律下行,如“苦”字常处理为“5 3 2 1”的下行音阶,模拟哭泣的“哽咽感”;二是气声运用,通过半声演唱,表现声音哽咽、气息不畅的痛苦状态;三是尾音下滑,如“娘”字拖长后突然下滑,模仿哭声的“哽咽尾”,在“散板”中,哭腔还可结合“擞音”(快速颤音),增强撕裂感,如“我的儿啊”的“儿”字,通过擞音与气声结合,将悲痛推向高潮。