河南豫剧作为中原文化的璀璨明珠,以其高亢激越的唱腔、生动传神的表演和深厚的历史底蕴,成为中国戏曲宝库中的经典,近年来,随着国家对传统文化传承的重视,少儿豫剧教育蓬勃兴起,一批批“小戏骨”在舞台上崭露头角,“河南豫剧少儿擂主专辑”应运而生,成为记录这些小小传承人成长足迹、推广豫剧艺术的重要载体,这张专辑不仅是对少儿豫剧成果的一次集中展示,更是连接传统与未来的文化桥梁,让古老戏曲在稚嫩的嗓音中焕发新生机。

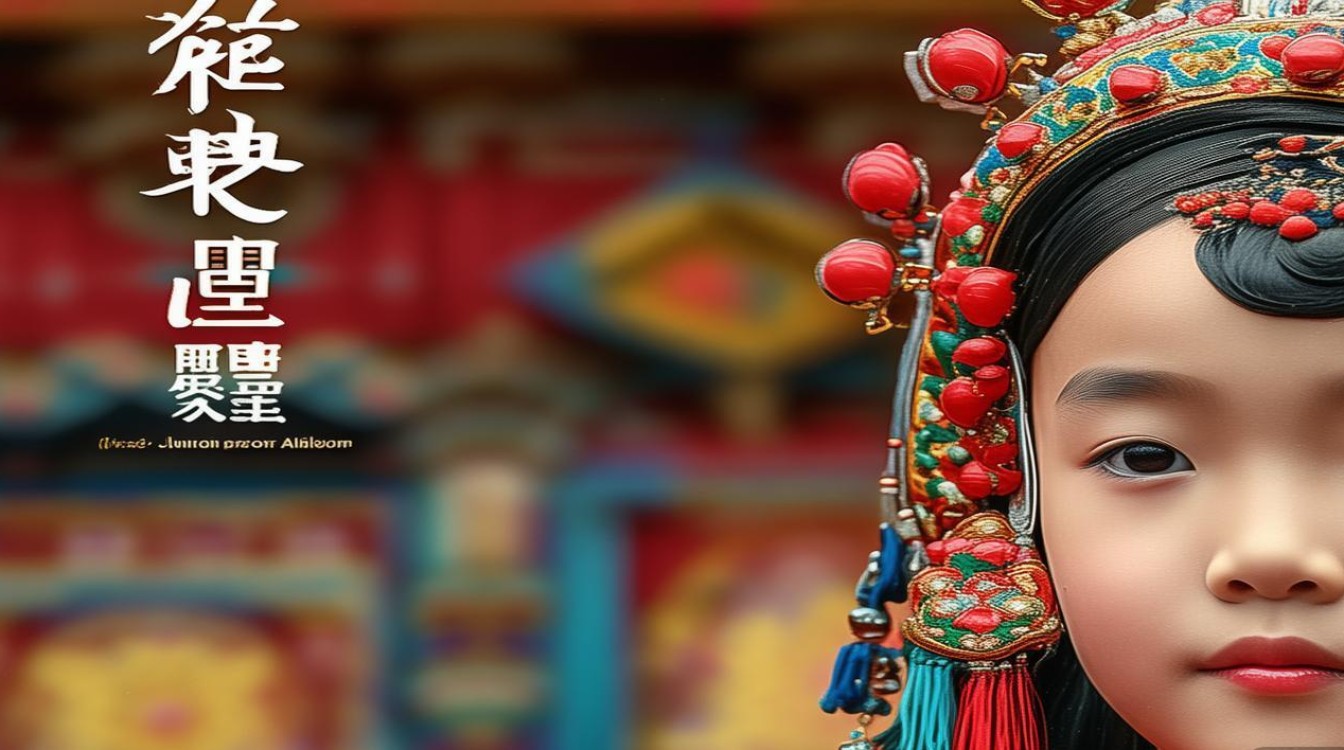

河南豫剧少儿擂主专辑的核心,是那些在各类戏曲比赛中脱颖而出的小擂主们,这些孩子最小的不过五六岁,最大的也不过十五六岁,却已能演绎《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等经典剧目中的片段,专辑收录的唱段涵盖了豫剧不同流派和行当,既有常派、陈派、崔派等传统流派的经典唱腔,也有专为少儿创作的新编小戏唱段,专辑中《花木兰》选段“刘大哥讲话理太偏”,由10岁的小擂主李梦琪演唱,她以清亮童声诠释了花木兰的飒爽英姿,在保留豫剧梆子腔高亢特点的同时,融入了少儿特有的灵动,让传统人物更贴近年轻听众的审美,而《朝阳沟》选段“祖国的好山河寸土不让”,则通过9岁男孩王浩宇的演绎,展现了现代豫剧中朴实亲切的生活气息,他的表演中带着孩童的认真,却又透着对角色的理解,令人惊喜。

这些小擂主的成长故事,是专辑中最动人的部分,他们大多从五六岁开始接触豫剧,每天清晨在公园或练功房压腿、吊嗓,放学后完成作业便跟着老师学唱腔、练身段,以专辑中的“小包公”陈雨桐为例,她7岁被豫剧名家收为弟子,为了演绎《秦香莲》中的包拯,不仅要练习花脸的“炸音”,还要揣摩角色的刚正不阿,专辑特别收录了她的练花絮,从最初模仿老师动作的生涩,到后来眼神、步伐逐渐有模有样,再到舞台上“包青天”的沉稳大气,记录着一个孩子如何通过戏曲学习成长,这些故事不仅展现了少儿学习豫剧的艰辛,更体现了他们对传统文化的热爱与执着,为同龄人树立了榜样。

专辑在制作上兼顾传统与创新,既保留了豫剧的本真韵味,又融入了现代音乐元素,使其更具传播力,在音乐伴奏方面,专辑以传统民族乐器为主,板胡、二胡、笙等乐器的配合还原了豫剧的经典音色,同时在部分唱段中加入了弦乐和电子音效,让伴奏层次更丰富,符合当代听众的听觉习惯,新编少儿豫剧小戏《小鲤鱼跳龙门》的唱段,以传统豫剧唱腔为基础,穿插了轻快的节奏和童声合唱,既有戏曲的“韵”,又有儿歌的“趣”,特别适合作为少儿戏曲启蒙的素材,专辑还邀请了豫剧界名家担任艺术指导,确保唱腔和表演的规范性,同时邀请专业录音团队进行录制,音质清晰,让听众能充分感受少儿擂主们的声音细节。

从文化传承的角度看,河南豫剧少儿擂主专辑的意义远超一张普通音乐作品,它不仅为少儿戏曲学习者提供了范本,更通过现代传播渠道让更多人看到豫剧的魅力,专辑在各大音乐平台上线后,播放量突破千万,花木兰》《穆桂英挂帅》等选段还成为短视频平台的热门BGM,不少家长和孩子跟着学唱,甚至自发组织“豫剧小课堂”,这种“以小带大”的传播方式,让豫剧不再局限于剧场和戏迷圈,而是走进更多普通家庭,成为亲子互动的文化纽带,正如豫剧表演艺术家小香玉所说:“孩子是戏曲的未来,这些小擂主不是在‘唱戏’,而是在‘传承’,他们的声音,能让豫剧活得更久。”

专辑的社会影响还体现在对少儿美育的推动上,近年来,多地中小学将豫剧纳入校本课程,而这张专辑因其贴近孩子的视角和高质量的制作,成为许多学校的首选教材,老师们反映,通过专辑中的唱段和故事,孩子们不仅能了解豫剧知识,还能在学唱中培养专注力和毅力,一位小学音乐老师表示:“以前教戏曲,孩子们总觉得‘老土’,但听到同龄人的演唱,他们会主动模仿,甚至要求排演豫剧小节目,专辑就像一座桥,让孩子轻松走进戏曲世界。”

为了更直观地展示专辑中的小擂主及其代表作品,以下表格列举了部分主要参演者的信息:

| 姓名 | 年龄 | 师承流派 | 代表剧目 | 获奖经历 |

|---|---|---|---|---|

| 李梦琪 | 10岁 | 常派 | 《花木兰》选段 | 第十二届“小梅花”金奖 |

| 王浩宇 | 9岁 | 常派 | 《朝阳沟》选段 | 河南省少儿戏曲大赛一等奖 |

| 陈雨桐 | 11岁 | 包派(花脸) | 《秦香莲》选段 | 全国少儿戏曲邀请赛最佳表演奖 |

| 刘思语 | 8岁 | 陈派 | 《穆桂英挂帅》选段 | 豫剧少儿电视大赛金奖 |

| 赵子轩 | 12岁 | 崔派 | 《七品芝麻官》选段 | 中原戏曲小擂主争霸赛冠军 |

这些孩子来自不同家庭,却因共同的热爱走到一起,他们的成长轨迹折射出豫剧艺术在新时代的传承希望,专辑中除了唱段,还特别收录了“小擂主访谈”,孩子们用稚嫩的语言讲述学戏心得:“练功虽然累,但穿上戏服感觉自己就是英雄”“想让更多小朋友知道豫剧很好听”,这些真诚的话语,或许比任何华丽的唱腔更能打动人心。

河南豫剧少儿擂主专辑的诞生,是传统文化创造性转化、创新性发展的生动实践,它以孩子为媒介,用年轻的方式诠释古老艺术,让豫剧不再是“爷爷奶奶的戏”,而是属于每个孩子的文化财富,当这些稚嫩的嗓音唱响“谁说女子不如男”“辕门外三声炮如同雷震”时,我们听到的不仅是豫剧的旋律,更是一个民族文化的生生不息。

相关问答FAQs

Q1:少儿学习豫剧需要具备哪些条件?是否需要从小开始专业训练?

A:少儿学习豫剧,首要条件是对戏曲的兴趣和热爱,这是坚持学习的动力基础,良好的嗓音条件和身体柔韧性有一定帮助,但并非绝对,通过科学训练可以逐步提升,年龄方面,5-8岁是启蒙黄金期,此时孩子模仿能力强,可从简单的唱段和身段动作开始培养兴趣,不必过早进行高强度专业训练;9-12岁可逐步增加唱腔难度和基本功训练,如压腿、下腰等;12岁以上可根据自身条件选择行当(生、旦、净、丑)进行专项学习,建议家长选择正规戏曲培训机构,由专业老师指导,避免因方法不当损伤孩子嗓音或身体。

Q2:这张专辑适合哪些人群收听?对少儿戏曲启蒙有何具体帮助?

A:这张专辑适合多个群体:首先是少儿听众,6-12岁的孩子可通过专辑中的唱段感受豫剧韵律,学唱简单选段培养兴趣;其次是家长和教师,专辑中的小擂主成长故事和教学价值较高的唱段,可作为亲子共赏或课堂素材;再次是戏曲爱好者,能从中看到豫剧新生力量的表现,感受传统艺术的传承,对少儿戏曲启蒙而言,专辑的帮助体现在三方面:一是提供标准化范本,孩子可跟随小擂主的发音、咬字学唱,避免走弯路;二是通过生动故事降低学习门槛,如《花木兰》的历史背景、《朝阳沟》的生活化剧情,让孩子在理解中学习;三是激发榜样力量,同龄人的表演能增强孩子的自信心,让他们相信“我也能唱好豫剧”。