洛阳豫剧团作为中原地区颇具影响力的戏曲院团,始终致力于传统豫剧的传承与创新,其经典剧目《墙头记》便是其扎根民间、反映生活的代表作之一,该剧取材于民间故事,以幽默诙谐又不失悲悯的笔触,描绘了一幅普通农村家庭的伦理画卷,既展现了传统戏曲的艺术魅力,也引发观众对家庭责任、孝道亲情的深刻反思。

《墙头记》的故事围绕年迈的张木匠展开,他含辛茹苦将两个儿子大乖和二乖抚养成人,儿子们却成家后各自盘算,对父亲的赡养互相推诿,无奈之下,张木匠只好寄居在侄子家中,一日,他听闻两个儿子因分家产争吵,心生一计——假装病重身亡,让两人“争”着送终,结果,大乖和二乖为图薄面,暂时放下矛盾,假意孝顺,却在“灵前”为分家产再次闹翻,张木匠“复活”,痛斥儿子的不孝,两人羞愧难当,幡然悔悟,共同承担起赡养父亲的责任,剧情跌宕起伏,语言质朴生动,既有对人性弱点的善意讽刺,也有对亲情的深情呼唤。

剧中人物塑造鲜明,各具特色,通过表格可更清晰地呈现其性格与作用:

| 人物 | 性格特点 | 剧情作用 |

|---|---|---|

| 张木匠 | 勤劳朴实,晚年凄凉,以智慧感化 | 作为核心人物,其遭遇推动剧情发展,最终以“计谋”唤醒儿子良知,体现传统家长的无奈与坚韧 |

| 大乖 | 自私贪婪,怕吃亏,爱面子 | 代表“精明算计”型子女,其推诿与假孝顺加剧矛盾,反衬亲情的可贵 |

| 二乖 | 懦弱怕事,盲从兄长,缺乏主见 | 代表“软弱依附”型子女,与兄长形成对比,共同折射家庭伦理问题的复杂性 |

| 侄子 | 善良正直,重情重义 | 作为张木匠的临时依靠,侧面烘托主角的孤独,也体现民间邻里间的温情 |

《墙头记》的主题深刻而现实,核心在于“孝道”与“责任”,在封建家庭制度下,赡养父母本应是子女应尽的义务,却因利益纷争演变为“甩包袱”的闹剧,剧中通过张木匠的“假死”,将人性的自私与亲情的脆弱暴露无遗,又以“团圆”的结局寄托了“浪子回头金不换”的传统期盼,这种“寓教于乐”的表达方式,既符合戏曲“高台教化”的功能,也与现代社会的家庭伦理观念形成呼应,让观众在笑声与泪水中反思自身。

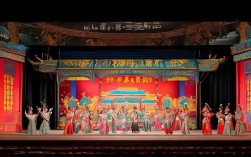

在艺术呈现上,洛阳豫剧团的《墙头记》充分展现了豫剧的独特魅力,表演上,演员们通过夸张但不失真实的肢体语言(如张木匠佝偻的背、儿子们推诿时的挤眉弄眼)和细腻的表情管理,将人物性格刻画得入木三分;唱腔上,以豫西调的苍凉悲怆表现张木匠的孤独无助,以豫东调的明快活泼展现儿子们的市侩与争吵,声腔与剧情高度契合;舞美上,简约的农家院落布景(斑驳的墙头、老旧的农具)营造出浓厚的乡土气息,灯光的冷暖交替(如张木匠独处时的冷光、儿子们“争孝”时的暖光)则强化了情感氛围,这些艺术元素的融合,使该剧既有传统戏曲的程式美,又有贴近生活的真实感。

自搬上舞台以来,《墙头记》便成为洛阳豫剧团的“看家戏”之一,不仅在城市剧院演出,更频繁深入农村乡镇,深受不同年龄层观众的喜爱,许多观众表示,剧中的故事仿佛就发生在身边,让人既心疼张木匠的遭遇,又对儿子的行为感到气愤,最终在“大团圆”中得到慰藉,该剧的成功,不仅在于其精湛的艺术水准,更在于它抓住了“家庭”这一永恒主题,用戏曲这一传统形式,与现代观众的情感需求产生了共鸣。

相关问答FAQs

问:《墙头记》中“墙头”的象征意义是什么?

答:“墙头”在剧中既是物理空间的分隔(如大乖和二乖两家院墙的界限),更象征着子女间亲情隔阂与家庭分裂的隐喻,起初,“墙头”是儿子们划分利益、推卸责任的工具,将父亲“挡”在家庭之外;随着剧情发展,“墙头”的拆除(或儿子们主动跨越)则寓意亲情弥合、家庭团聚,暗喻打破隔阂、重建家庭伦理的重要性。

问:洛阳豫剧团的《墙头记》在传统基础上有哪些创新?

答:在保留传统剧本框架和豫剧经典唱腔的基础上,洛阳豫剧团对《墙头记》进行了两方面的创新:一是人物塑造上,弱化了张木匠的“封建家长”色彩,强化其“普通父亲”的温情与无奈,使其更贴近当代观众对长辈的认知;二是舞台呈现上,融入了多媒体技术,如在“分家”场景中加入投影展现农村院落的变迁,在“假死”段落运用灯光音效营造悬疑氛围,既增强了视觉冲击力,又未失传统戏曲的韵味,实现了“老戏新演”的突破。