京剧服饰是京剧艺术的重要组成部分,被誉为“穿在身上的历史”,其分类严格遵循角色身份、性格、年龄及社会地位,通过形制、纹样、颜色的组合,形成一套高度程式化的符号系统,京剧服饰主要分为五大类:蟒、帔、靠、褶、衣,每一类又细分出多种样式,共同构建了舞台上丰富多彩的人物形象。

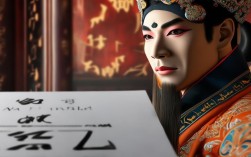

蟒袍

蟒袍是帝王将相的常服,因袍身绣有蟒纹而得名,又称“花衣”,其形制为圆领、大襟、右衽、宽袖、带“摆”(下摆处的三角形装饰),长度及足,袖口有“水袖”,蟒袍的核心在于纹样:龙纹为帝王专属,五爪金龙象征至高无上的权力;臣子则穿四爪蟒,称为“行蟒”,颜色区分等级:黄色为帝王专用,如明黄蟒为皇帝常服;红色代表忠勇,如关羽的红蟒;白色象征刚直,如包拯的白蟒;黑色表刚正,如张飞的黑蟒;绿色多用于草莽英雄或性格粗犷的武将,如窦尔墩的绿蟒,纹样细节也有讲究:皇帝蟒袍为“正龙”,龙头朝上,威严庄重;亲王、郡王用“行龙”,龙头侧向,姿态灵动;武将蟒袍多配“江牙海水纹”,象征脚踏山河,威震四方。

帔

帔是对襟长袍,因两襟对称如“披”在身而得名,是文官、富绅、贵妇的常服,男女皆可穿,其形制为对襟、立领、宽袖、长及足,两侧开衩,无“摆”,腰部束“绦带”,帔的纹样以团花为主,男帔多用“团龙”“团鹤”“团寿”,象征身份尊贵或长寿;女帔则用“凤凰”“牡丹”“花鸟”,体现柔美富贵,颜色区分身份:皇帝、后妃用明黄、杏黄;官员用绯红、湖蓝、深紫;平民富绅用宝蓝、墨绿,如《铡美案》中包拯穿黑素帔,象征刚正不阿;《霸王别姬》中虞姬穿粉色凤穿牡丹帔,凸显雍容华贵,帔的穿着讲究“合襟”,即左右襟在胸前完全重合,体现身份的端庄与严谨。

靠

靠是武将的戎装,源于古代铠甲,又称“甲衣”,其形制复杂,由靠身、靠领、靠袖、靠裙(又称“靠牌”)、靠旗(部分靠)组成,以皮革、绸缎制成,外缀金属泡钉或彩绣,威武庄严,靠分硬靠、软靠、女靠三类:硬靠带“靠旗”(三角形彩旗,插于背后),如赵云的“白袍银甲”,靠旗上绣“风火纹”,增强视觉冲击力;软靠无靠旗,多为便服或行军装,如《长坂坡》中曹操的“软靠”;女靠靠旗较短,靠身绣“凤凰牡丹”,腰间系“鱼鳞甲”,如穆桂英的“女靠”,兼具柔美与英武,颜色象征性格:红靠(关羽)表忠勇,黑靠(张飞)表刚猛,白靠(赵云)表神武,蓝靠(窦尔墩)表粗犷,靠的“靠肚”(前身正方形的装饰块)纹样最讲究,武将多用“虎头”“狮头”,象征勇猛;主帅则用“麒麟”“龙纹”,彰显身份。

褶子

褶子是平民、书生、丫鬟等角色的便服,因衣身多褶而得名,又称“道袍”“斜领”,其形制为斜领、大襟、右衽、宽袖、长及足或小腿,两侧开衩,样式简洁,素色或少量绣花,男女褶子有别:男褶多为青、蓝、黑等素色,如《野猪林》中林冲的“青褶子”,象征落魄文人或平民;花褶子(绣有简单纹样,如“兰草”“梅花”)多为年轻书生或风流人物,如《牡丹亭》中柳梦梅的“花褶子”,女褶分“花褶”和“素褶”:花褶为丫鬟、侍女穿,如《红娘》中红娘的“粉红碎花褶”;素褶为小姐、贵妇穿,如《西厢记》中崔莺莺的“月白素褶”,褶子的“水袖”较长,便于表演身段,体现角色的文雅或潦倒。

衣类

“衣”是京剧服饰中种类最多的一类,涵盖除蟒、帔、靠、褶外的各类服装,多用于士兵、仆役、江湖人士等下层角色,主要分为:

- 靠衣:女将的轻便戎装,如《穆柯寨》中穆桂英的“靠衣”,形似软靠,但无靠旗,绣“花鸟纹”,兼具战斗与美观。

- 箭衣:武将、士兵的骑马装,束腰、紧袖、开衩,便于行动,如《挑滑车》中岳家军的“蓝箭衣”;也有文穿的“花箭衣”,绣“云纹”“水纹”,如《群英会》中周瑜的“白花箭衣”。

- 战袄:士兵的短打服装,为对襟、小立领、短袖,内衬“胖袄”(棉衣),便于翻滚打斗,如《三岔口》中任堂惠的“黑战袄”。

- 袄裤:平民日常服装,上衣为“袄”(圆领、大襟、紧袖),下身为“裤”,多用棉布,颜色朴素,如《打渔杀家》中萧恩的“青布袄裤”。

- 斗篷:防寒或仪仗服装,无袖,披于肩上,有“红斗篷”(关羽)、“白斗篷”(赵云)等,纹样多为“云纹”“龙纹”,象征身份或增加舞台气势。

京剧服饰分类简表

| 类别 | 穿着对象 | 主要特征 | 纹样象征 | 颜色寓意 |

|---|---|---|---|---|

| 蟒袍 | 帝王将相 | 圆领大襟,带“摆”,绣蟒纹 | 五爪龙(帝)、四爪蟒(臣) | 黄(至尊)、红(忠勇)、白(刚直) |

| 帔 | 文官、富绅、贵妇 | 对襟立领,无“摆”,束绦带 | 团龙(男)、凤凰(女) | 明黄(皇室)、绯红(官员)、宝蓝(富绅) |

| 靠 | 武将 | 带靠旗(硬靠),甲片装饰 | 虎头(武将)、麒麟(主帅) | 红(忠勇)、黑(刚猛)、白(神武) |

| 褶子 | 平民、书生、丫鬟 | 斜领大襟,多褶,素色或简单绣花 | 兰草(书生)、碎花(丫鬟) | 青/蓝(落魄)、粉红(年轻女性) |

| 衣类 | 士兵、仆役等 | 形制多样(靠衣、箭衣、袄裤等) | 云纹(箭衣)、素面(袄裤) | 黑/青(士兵)、素色(平民) |

京剧服饰的分类是京剧“程式化”美学的集中体现,每一件服装都承载着历史、伦理与审美信息,通过蟒、帔、靠、褶、衣的严格区分与组合,京剧将角色的身份、性格、命运直观地呈现在观众面前,实现了“以衣代人、以色表性”的艺术效果,成为中国传统服饰文化的活化石。

相关问答FAQs

Q1:京剧服饰中,为什么皇帝穿黄色蟒袍,而其他官员不能穿?

A:黄色蟒袍的专属地位源于中国古代“五行”文化与皇权象征,在五行学说中,黄色对应“土”,居中央,象征皇权的至高无上;自唐代始,黄色被定为皇家专用色,明清时期更是明确规定,只有皇帝可穿明黄(正黄色)服饰,臣子若僭越穿黄色,会被视为“大不敬”,京剧服饰中黄色蟒袍成为皇帝的标志性符号,既是对历史礼制的艺术化呈现,也帮助观众快速识别角色身份。

Q2:京剧中的“靠旗”有什么作用?为什么武将穿靠时都要插靠旗?

A:靠旗是武将“硬靠”的重要部件,其作用主要有三:一是象征身份,靠旗的大小、纹样反映武将的级别(如主帅靠旗绣“龙纹”,普通武将绣“虎纹”);二是增强舞台气势,靠旗为三角形,色彩鲜艳,随武将动作翻飞,能凸显角色的威猛与动态美;三是源于古代军事文化,靠旗原型为古代将领的“令旗”,用于战场指挥,京剧将其艺术化,成为武将“统帅力”的视觉符号,如《长坂坡》中赵云的“白靠旗”,既表现其“常山赵子龙”的身份,也通过靠旗的“银光闪闪”强化其“单骑救主”的英雄气概。