京剧舞台上的“上场门”,是演员登场亮相的重要通道,也是京剧艺术虚拟性、程式化特征的直观体现,从观众视角看,上场门通常位于舞台左侧(以舞台为基准,演员的“上场门”对应观众的“左门”,下场门则对应右侧),这一看似简单的位置设定,实则蕴含着京剧深厚的文化传统与表演规范。

从历史渊源看,上场门的定位与古代戏台的建筑格局密切相关,传统戏台多为三面开放式,后台两侧分别设有“出将”与“入相”门,左侧为“出将门”,右侧为“入相门”,取“出则为将,入则为相”之意,象征演员在舞台上的角色转换,京剧形成后,沿袭了这一设置,虽现代舞台不再悬挂匾额,但“左上右下”的规则被严格保留,成为演员与观众约定俗成的“舞台语法”,武将登场需从上场门疾步而出,配合急促的锣鼓点,展现英武之气;文官或闺阁女子登场,则多从上场门缓步而出,步态沉稳或轻盈,符合人物身份。

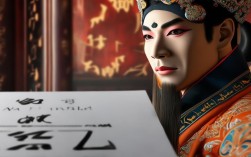

在表演功能上,上场门是角色“进入情境”的起点,京剧讲究“未上台先有戏”,演员在后台候场时,需通过“心象”构建角色,待锣鼓点起(如“急急风”“四击头”等),再从上场门登场,登场时的动作、步法、眼神均需与角色性格高度统一:老生登场常配合“整冠”“捋髯”等动作,展现沉稳持重;花旦登场则多用“碎步”“掩面”,突出娇俏灵动;净角(花脸)登场时,通过“亮相”时的身段与脸谱,瞬间传递出人物的豪迈、奸诈或刚猛,上场门的“出”与下场门的“入”形成呼应,构成表演的“起承转合”:如主角从上场门登场亮相(起),与对手展开互动(承),冲突升级后从下场门暂退(转),最终再次登场解决矛盾(合),完整的叙事逻辑通过门的进退得以呈现。

从文化内涵看,上场门不仅是物理通道,更是京剧“虚实相生”美学的载体,京剧舞台不设实景,演员从上场门登场,通过虚拟动作即可“构建”环境:如《拾玉镯》中孙玉姣从上场门上,做“开门”“喂鸡”“穿针引线”等动作,虽无实物,却让观众清晰感知到闺房场景;《长坂坡》中赵云从上场门上,通过“趟马”“圆场”等程式,表现“当阳坡救主”的激烈战场,这种“一桌二椅”的极简舞台,依赖演员与观众通过“上场门”建立的心理默契——观众看到演员从上场门走出,便默认其“从某处而来”,通过表演“到某处去”,实现了“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的艺术效果。

不同角色类型的上场门表演特点也有所差异,可通过下表简要对比:

| 角色类型 | 上场门动作特点 | 代表剧目 | 锣鼓点配合 |

|---|---|---|---|

| 老生 | 整冠、捋髯、迈方步,眼神沉稳 | 《空城计》诸葛亮登城 | “慢长锤”“夺头” |

| 花旦 | 碎步、轻移莲步,手帕掩面,眼神灵动 | 《拾玉镯》孙玉姣登场 | “小锣帽儿头” |

| 武生 “起霸”动作(如“整靠”“云手”),马鞭一甩,眼神锐利 | 《长坂坡》赵云救主 | “急急风”“四击头” | |

| 净角 (花脸) 亮相时昂首挺胸,步伐沉稳,脸谱突出性格 | 《霸王别姬》项羽登场 | “大锣抽头” | |

| 丑角 (文丑) 步履蹒跚,摇头晃脑,表情诙谐 | 《群英会》蒋干盗书 | “小锣扑灯蛾” |

传统戏班对上场门还有诸多讲究,如“踩门”规矩——演员登场前需在门内侧稍停,调整气息与状态,再一步跨出台口,俗称“一步三晃”,确保亮相时精神饱满;不同行当的“门帘”颜色也有区别(如老生用红帘,旦角用粉帘),虽现代舞台多已简化,但背后“角色区分”的意图依然清晰。

京剧舞台上的上场门,是连接后台与前台、演员与角色、现实与艺术的“枢纽”,它以固定的位置、程式的动作、默契的约定,承载着京剧“以形写神”的美学追求,让每一次登场都成为角色生命力的绽放,也成为观众理解京剧之美的“钥匙”。

FAQs

Q1:为什么京剧舞台上场门固定在左侧,而非右侧?

A:这一传统源于古代戏台的“出将入相”格局,早期戏台后台两侧分设“出将门”(左)与“入相门”(右),取“出则为将,入则为相”的寓意,象征演员在舞台上的身份转换,京剧形成后沿袭此制,虽现代舞台无匾额,但“左上右下”的规则因演员与观众的长期默契被保留,成为京剧表演的“舞台语法”,若颠倒位置易导致观众对角色出场方向的认知混乱。

Q2:演员从上场门登场前,为何常在后台“停顿”片刻?

A:这一停顿是京剧表演的重要环节,俗称“踩门”或“静场”,演员需通过短暂调整,将后台的“自我”切换为舞台上的“角色”,包括整理服饰、调整呼吸、进入人物心境;后台鼓师会根据角色身份配以相应的锣鼓点(如老生用“慢长锤”,武生用“急急风”),演员需待锣鼓点至“底”时登场,确保亮相动作与节奏精准契合,体现“鼓带人,人跟鼓”的表演规律。