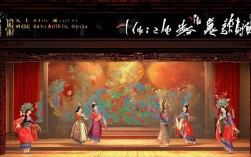

上党梆子作为山西四大梆子之一,流行于晋东南地区,以其高亢激越的唱腔、粗犷豪放的表演和深厚的历史底蕴,成为我国戏曲艺术宝库中的璀璨明珠,而在这一剧种的传承与发展中,吴国华的名字如同一座丰碑,她不仅是上党梆子的代表性表演艺术家,更是将这一古老艺术推向全国、影响一代代观众的关键人物,吴国华的艺术生涯,交织着对传统的坚守与对创新的探索,她的表演既有上党梆子固有的“土”与“野”,又融入了细腻的情感表达与时代审美,成为无数戏曲爱好者心中的“上党梆子皇后”。

吴国华于1940年出生在山西高平一个普通的农民家庭,自幼受当地戏曲氛围熏陶,对上党梆子有着天然的亲近感,1953年,年仅13岁的她考入山西省晋东南戏曲学校(今晋城市上党梆子剧院),正式开启戏曲生涯,在校期间,她师从上党梆子老艺人吴婉芝、郝斗明等,主攻青衣、闺门旦,兼演刀马旦,上党梆子的传统训练极为严苛,唱念做打样样要求扎实,吴国华凭借天赋与刻苦,在短短几年间便崭露头角,她记得师父曾说:“唱梆子得有‘骨头’,既要唱出山野的硬气,也要唱出女儿家的柔肠。”这句话成为她日后表演的座右铭,也塑造了她独特的艺术风格——以声带情,以形传神,刚柔并济。

1960年,吴国华毕业后进入晋东南上党梆子剧团,开始了舞台实践,此时的上党梆子正处于从乡村草台到城市剧场的转型期,传统剧目如何适应新的审美需求,成为年轻演员面临的挑战,吴国华没有盲目跟风,而是扎根传统,在经典剧目中打磨技艺,她主演的《三上轿》《卷席筒》《杨八姐游春》等传统戏,在保留上党梆子高亢唱腔的基础上,融入了青衣的婉转、花旦的灵动,让人物形象更加立体,比如在《三上轿》中,她饰演的女主角崔金定,面对强权逼迫,从最初的懦弱到最后的刚烈,通过眼神的微妙变化、身段的顿挫转折,将人物内心的悲愤与决绝层层递进地展现出来,尤其是“哭轿”一场,她以“脑后音”与“胸膛音”的结合,唱得撕心裂肺,台下观众无不潸然泪下,这种“以情带声”的表演,打破了上党梆子以往重“唱功”轻“表情”的局限,为剧种注入了新的生命力。

改革开放后,戏曲艺术迎来春天,吴国华也迎来了艺术创作的巅峰期,她不仅深耕传统,更积极参与现代戏与新编历史剧的创作,尝试拓展上党梆子的表现边界,1979年,她在新编历史剧《闯王进京》中饰演陈圆圆,将京剧的细腻身段与上党梆子的激昂唱腔相结合,塑造了一位既有家国情怀又具女性柔美的传奇人物,该剧进京演出,引起轰动,吴国华的名字第一次被全国观众熟知,1982年,她在现代戏《收红薯》中饰演农村妇女二婶,以质朴自然的表演、接地气的唱腔,生动展现了改革开放初期农村妇女的精神风貌,该剧获得全国戏曲现代戏观摩演出一等奖,成为上党梆子现代戏的经典之作,吴国华曾说:“传统不是死水,创新不是背叛,关键是要让观众从戏里看到自己的生活,感受到时代的脉搏。”正是这种对艺术的敬畏与对观众的尊重,让她的表演既有传统的根,又有时代的魂。

吴国华的表演艺术,离不开对上党梆子音乐与唱腔的革新,上党梆子的传统唱腔以“梆子腔”为主,节奏明快、高亢激越,但长于叙事、短于抒情,吴国华在演唱中,大胆借鉴梆子声腔中“花腔”“滑音”等技巧,融入晋东南民歌的元素,丰富了唱腔的表现力,她在《司马迁》中饰演司马迁的妻子,面对丈夫的冤屈与坚守,她以“悲腔”为主,结合“慢板”的舒展与“散板”的自由,唱出了“夫君啊,你笔蘸心血写春秋,我寸断肝肠泪难收”的深情,既有传统梆子的苍劲,又有抒情唱段的缠绵,形成了独特的“吴派”唱腔风格,这种创新并非凭空创造,而是在传统程式基础上的“点睛之笔”,既保留了上党梆子的“乡土味”,又提升了艺术感染力,让年轻观众也能感受到戏曲的魅力。

作为上党梆子的传承者,吴国华始终将“传帮带”视为己任,她深知,一个剧种的兴衰,关键在于后继有人,1980年代起,她担任晋城市上党梆子青年团团长,开始培养年轻演员,她打破门户之见,将自己的表演经验毫无保留地传授给学生,从唱腔的气口、身段的韵律到人物的理解,逐一示范、耐心指导,她的学生张爱珍、陈素琴等,如今都成为上党梆子的领军人物,将剧种继续发扬光大,吴国华常说:“教学生就像种树,得先把根扎深,他们才能长成参天大树。”除了教学,她还积极参与上党梆子的非遗保护工作,整理传统剧目、录制音像资料,为剧种留下了珍贵的“活态档案”,2010年,上党梆子被列入国家级非物质文化遗产名录,吴国华作为代表性传承人,多次走进校园、社区,开展戏曲普及活动,让更多年轻人了解并爱上上党梆子。

吴国华的艺术成就,得到了业界的广泛认可,她曾获得“中国戏剧梅花奖”“文华表演奖”“国家级非物质文化遗产代表性传承人”等多项荣誉,但这些荣誉在她看来,都是对上党梆子的肯定,而非个人的光环,她常说:“我就是一个唱梆子的,观众喜欢我的戏,就是对我最大的奖赏。”已过八旬的吴国华依然关注着上党梆子的发展,看到年轻演员在舞台上绽放光彩,她会露出欣慰的笑容;听到观众为传统戏喝彩,她会感到由衷的骄傲,她的艺术人生,不仅是个人的奋斗史,更是上党梆子在时代浪潮中坚守与发展的缩影。

为了更清晰地展现吴国华的艺术历程,以下是她艺术生涯中的重要节点:

| 时间阶段 | 重要事件与成就 |

|---|---|

| 1953-1960年 | 考入山西省晋东南戏曲学校,师从吴婉芝等,主攻青衣、闺门旦,奠定表演基础。 |

| 1960-1978年 | 进入晋东南上党梆子剧团,主演《三上轿》《卷席筒》等传统戏,形成刚柔并济的表演风格。 |

| 1979-1990年 | 主演新编历史剧《闯王进京》、现代戏《收红薯》,获全国性奖项,奠定“上党梆子皇后”地位。 |

| 1990-2010年 | 担任青年团团长,培养张爱珍等弟子,参与非遗保护,推动上党梆子传承与发展。 |

| 2010年至今 | 作为国家级非遗传承人,开展戏曲普及活动,持续关注上党梆子艺术创新。 |

相关问答FAQs:

Q1:吴国华的表演艺术有哪些独特之处?

A1:吴国华的表演艺术以“情”为核心,融合了上党梆子的传统程式与时代审美,形成三大独特之处:一是“以情带声”的唱腔,在保留梆子腔高亢激越的基础上,融入民歌元素与抒情技巧,使唱腔既有乡土气息又具感染力;二是“形神兼备”的表演,通过眼神、身段的细腻处理,让人物内心世界外化,如《三上轿》中崔金定的悲愤与刚烈层次分明;三是“守正创新”的剧目观,既深耕传统经典,又积极创作现代戏与新编历史剧,拓展了上党梆子的表现边界,为剧种注入了时代活力。

Q2:吴国华对上党梆子的传承与发展做出了哪些具体贡献?

A2:吴国华对上党梆子的贡献主要体现在三方面:一是人才培养,担任晋城市上党梆子青年团团长期间,培养了张爱珍、陈素琴等一批优秀演员,为剧种储备了中坚力量;二是剧目整理与创新,参与整理《三上轿》《杨八姐游春》等传统剧目,并主演《闯王进京》《收红薯》等新编剧目,提升了上党梆子的艺术水准与影响力;三是非遗保护与普及,作为国家级非遗传承人,她积极整理剧种资料、开展进校园活动,让更多人了解上党梆子,推动了剧种的活态传承与可持续发展。