戏曲剧目授课教案以经典京剧《贵妃醉酒》为例,旨在通过系统化的教学设计,让学生掌握戏曲剧目的核心知识,提升艺术鉴赏能力,传承传统文化,本教案适用于高中或大学戏曲鉴赏课程,总课时为2课时(90分钟/课时),融合理论讲解、视频赏析、互动体验与小组讨论,注重知识性与趣味性结合。

教学目标

- 知识与技能:了解《贵妃醉酒》的剧情背景、作者及京剧旦角表演特点;掌握“卧鱼”“衔杯”等经典程式动作的名称与内涵;能分析杨贵妃的人物形象及唱腔艺术特色。

- 过程与方法:通过视频对比、教师示范、小组模仿,感受戏曲“唱念做打”的综合魅力;通过角色代入讨论,理解戏曲人物塑造的虚拟性与写意性。

- 情感态度与价值观:激发对传统戏曲的兴趣,体会京剧作为“国粹”的文化价值;培养对历史人物与艺术创作的辩证思考能力。

教学重难点

- 重点:《贵妃醉酒》的剧情脉络、杨贵妃的情感变化过程、旦角表演的基本程式。

- 难点:戏曲程式动作与人物情感的内在联系;传统戏曲审美与现代审美的融合理解。

教学方法

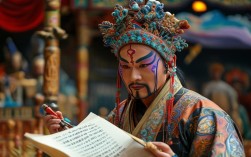

讲授法、情境创设法、示范法、小组合作法、多媒体辅助法(播放梅兰芳经典演出视频、戏曲服装道具图片)。

教学过程

第一课时:剧目背景与人物赏析(45分钟)

导入(5分钟)

播放《贵妃醉酒》选段“海岛冰轮初转腾”,提问:“这段唱腔给你什么感受?你联想到哪个历史人物?”引导学生初步感知杨贵妃的形象,引出课题。

剧目背景与剧情梳理(15分钟)

- 作者与时代:介绍《贵妃醉酒》的演变历程(源自昆曲《醉杨妃》,经梅兰芳改编为京剧经典),强调梅兰芳对“移步不换形”的艺术革新理念。

- 剧情梗概:结合时间轴表格,梳理剧情关键节点:

| 时间节点 | 事件 | 杨贵妃情感变化 |

|----------|------|----------------|

| 唐玄宗寿辰 | 贵妃备宴期待 | 喜悦、期待 |

| 闻帝驾转西宫 | 失望、怨怼 | 由喜转悲 |

| 借酒消愁 | 醉态中的孤寂与自怜 | 悲愤、自怜 |

人物形象分析(20分钟)

- 杨贵妃的多面性:结合史料与剧本,引导学生讨论“杨贵妃是单纯的‘祸水’还是复杂的女性?”(提示:从“三千宠爱在一身”的荣耀、失宠后的落差、借酒抒情的无奈等角度分析)。

- 旦角行当定位:介绍“青衣”的特点(以唱功为主,端庄稳重),对比梅兰芳塑造的“花衫”行当(唱念做打并重,兼具青衣的婉约与花旦的灵动),说明其对旦角表演的突破。

课堂小结(5分钟)

归纳本课时重点,布置预习任务:观察视频中杨贵妃的肢体动作,思考“卧鱼”动作的象征意义。

第二课时:程式动作与唱腔赏析(45分钟)

复习导入(5分钟)

提问:“上节课我们分析了杨贵妃的情感变化,哪些动作能体现她的‘醉’?”学生回答后,引出本课时重点——程式动作与唱腔。

经典程式动作赏析(20分钟)

- 教师示范与视频对比:教师现场演示“卧鱼”(身体下蹲,头颈侧转,模拟闻花)、“衔杯”(以虚拟酒杯饮酒,配合眼神与水袖)动作,播放梅兰芳原版视频,引导学生观察动作的规范性与写意性。

- 小组讨论:结合“卧鱼”动作,讨论“戏曲中的虚拟动作如何表现真实情感?”(提示:以“闻花”暗示贵妃借酒浇愁时的自我麻痹,动作的舒缓与凝重体现内心的压抑)。

唱腔与音乐分析(15分钟)

- 唱腔特点:介绍【四平调】的婉转妩媚,结合“海岛冰轮初转腾”唱段,分析梅兰芳“字正腔圆、气韵生动”的演唱风格(如“轮”字的拖腔表现贵妃的期盼)。

- 伴奏乐器:重点听京胡的明快与月琴的柔和,说明“文场”乐器对人物情感的烘托作用(如饮酒时的鼓点节奏加快,表现情绪激动)。

模仿体验与归纳(5分钟)

学生分组模仿“卧鱼”与“衔杯”动作,教师点评动作的规范性;贵妃醉酒》的艺术价值:“以程式化表演塑造立体人物,是京剧‘虚实结合’美学的典范。”

板书设计

《贵妃醉酒》

一、背景:梅兰芳改编 → 花衫行当

二、人物:杨贵妃(期待→失意→醉态)

三、艺术特色:

唱腔:【四平调】婉转

动作:卧鱼(闻花)、衔杯(饮酒)→ 虚实结合

核心:以形写神,情感外化 教学反思

- 需加强学生对程式动作的体验深度,可增加简易道具(如水袖)的模仿练习;

- 对历史人物的分析应避免脸谱化,结合更多史料引导学生辩证看待;

- 可引入现代改编版本(如交响乐版《贵妃醉酒》),拓展学生对传统戏曲创新的认知。

相关问答FAQs

Q1:在戏曲剧目教学中,如何激发学生对传统艺术的兴趣?

A1:可从三方面入手:一是贴近学生生活,用“流行文化+传统戏曲”对比(如将戏曲唱腔与流行音乐旋律结合);二是增强互动体验,如学唱经典唱段、尝试戏曲妆容或服饰穿戴;三是挖掘故事背后的情感共鸣,如《贵妃醉酒》中“女性情感困境”的现代解读,让学生感受到戏曲“古为今用”的现实意义。

Q2:如何平衡戏曲教学的“传统性”与“创新性”?

A2:传统性是根基,需确保学生掌握程式动作、唱腔规范等核心知识;创新性是手段,可通过多媒体技术(如AR虚拟戏曲场景)、跨学科融合(如结合历史课分析时代背景)、学生自主创编(如用戏曲形式演绎现代故事)等方式,让学生在理解传统的基础上,主动探索戏曲的现代表达,避免“为创新而创新”的本末倒置。